1 引 言

积雪是冰冻圈最活跃的要素之一[1],影响地表和大气的能量收支平衡,在全球变化过程中有着重要作用。青藏高原被誉为“中华水塔”,是高亚洲地区众多河流的发源地。积雪不仅是当地及下游地区重要的水资源,也深刻影响高原生态环境和下游生产活动[2,3]。因此,青藏高原的积雪一直是地理学、气象学相关领域的研究焦点[4]。研究发现青藏高原积雪日数的差异与东亚季风环流特征相关[5,6,7],其积雪覆盖范围和季节性冻融层与我国夏季降水存在重要关联[8]。20世纪90年代中日合作的“全球能量水循环之亚洲季风青藏高原试验”(GAME-Tibet)和“全球协调加强观测计划(CEOP)亚澳季风之青藏高原试验研究”(CAMP-Tibet)对藏北高原气候变化、陆面过程和地气相互作用进行了长期观测,积累了大量的资料和成果[9]。李培基[10]利用气象台站和遥感积雪资料分析表明,青藏高原积雪水平分异明显,形成外围多雪、内腹少雪的特征。曹梅盛[11]计算了地表净辐射的分布序列,发现积雪覆盖会影响青藏高原地表负净辐射的分布形式。此外,冬季青藏高原地面由于受到积雪覆盖的影响,辐射平衡场随积雪面积、深度、积累时间的变化而变化[12]。冬季积雪的覆盖会对高原地表净辐射产生决定性影响,例如除了长江黄河源头地区出现负净辐射值外,高原其他区域地表净辐射均为正净辐射值[13],此外,研究发现黄河源区多雪年春季(1~3月)地气热交换明显偏低[14]。

反照率是指上行辐射能量与下行的入射辐射能量的比值[15]。在天气系统与气候模拟研究中,地面反照率是一个重要的参数[16]。积雪的反照率除了受自身的物理参数如雪粒径、液态水含量、雪密度、污化程度等影响之外,还受天气状况的影响[17]。积雪反照率微小的变化即会影响地表和大气的能量交换平衡[18,19]。不同地区的降雪由于水汽来源不同,以及地理环境差异导致积雪消融过程不同,伴随着积雪反照率的急剧变化,并呈现时空差异[20,21]。基于MODIS积雪反照率数据的研究表明,长江源区积雪季积雪反照率空间分布差异大,且与积雪面积和积雪季降雪量变化呈显著正相关[22]。在积雪积累期和稳定期,积雪对地—气系统的主要作用为反射太阳辐射;在消融期,积雪对地表的主要作用是消融产生的水文效应,湿土壤在延长高原积雪对气候的影响过程中起了重要作用。初期的反照率增加减少了太阳辐射的吸收,融雪时的融化吸热,以及后期的湿土壤与大气的长期相互作用,改变了春夏季高原热源,是高原积雪影响夏季风并进而影响我国夏季降水的主要机理[23,24]。因此,研究高原积雪反照率时空差异的特点对理解高原积雪产生的气候效应具有重要意义。

目前,青藏高原地面实测的积雪反照率数据十分稀缺且空间分布不均,而且由于复杂地形、植被多样化、短时积雪频发和多变天气的影响,通过遥感数据反演积雪反照率的算法在青藏高原适用性较差[25,26,27],仍需要与地面实测数据结合来提高反演方法的精度和适用性。在国家科技基础资源调查专项项目“中国积雪特性及分布调查”的支持下,2018年2~3月对青藏高原地区28个观测点进行了积雪反照率观测,同时采集了雪层温度、粒径、密度及液态水含量等参数。为了尽可能挖掘珍贵的地面实测数据的价值,本文根据以上数据分析了青藏高原不同区域的积雪反照率的空间差异,探讨积雪表层参数差异对反照率变化的影响,为青藏高原积雪反照率遥感反演产品验证提供数据支撑,对高原地区的融雪径流模拟、地表辐射平衡等研究提供科学依据。

2 研究区与数据

2.1 研究区

青藏高原位于我国西南部,素有“第三极”之称,平均海拔在4 500 m左右。高原内山川交错,西至帕米尔高原,东为横断山脉,北到昆仑山—祁连山北侧,南至喜马拉雅南缘。青藏高原是我国主要的积雪区之一。高原内积雪分布极不均匀,主要呈现高原四周多、中间少的特点。独特的地理位置和复杂的地形地貌造就了青藏高原独特的气候类型,总体上呈现空气干燥稀薄、日照多、辐射强、降水少、气温低、冬春干燥、多大风等特点[28]。

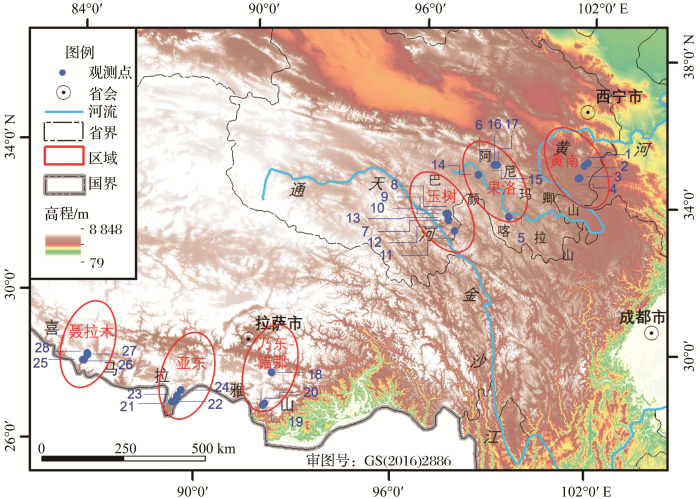

本研究的观测点主要分布在青海省东南部(97.15°~101.85°E,33.20°~35.23°N)和西藏自治区南部(86.07°~92.01°E,27.65°~28.84°N),见图1。1、2、3、4号观测点位于阿尼玛卿山脉东北部,位置相对集中,属于黄南藏族自治州(以下简称黄南);5、6、14、15、16、17号观测点位于阿尼玛卿山脉和巴颜喀拉山脉之间,地处果洛藏族自治州(以下简称果洛);7、8、9、10、11、12、13号观测点位于巴颜喀拉山脉和通天河之间,属于玉树藏族自治州(以下简称玉树)。18、19、20号观测点位于西藏自治区山南地区的乃东县和错那县(以下简称乃东-错那);21、22、23、24号观测点位于西藏自治区亚东县(以下简称亚东);25、26、27、28号观测点位于西藏自治区日喀则聂拉木县(以下简称聂拉木)。

图1

2.2 数 据

观测时间为2018年2月20日~3月8日,由两次样带观测组成,第一次位于青海省,时间为2月20~26日;第二次位于西藏自治区,时间为3月2~8日。两次观测时间均属于积雪消融期。根据气象资料,青海省观测区域的上一次降雪距离观测时间约为2~3 d,期间局部地区有少量降雪;西藏观测区域在测量时间段内,局部地区有少量降雪。

反照率的测量装置由四分量辐射表CNR4、数据采集器CR1000和三脚架固定装置组成。在距离地面1 m的高度,CNR4可同时测量近地表上下行短波辐射(300~2 800 nm)和长波辐射(4.5~42 μm),并可以根据内部的温度传感器测得内部温度,补偿修正所测得的辐射数据。CR1000设置为每20 s记录一次传感器累积受到的辐射量。辐射表放置于横杆朝向太阳方向的一端,且10 m范围内的积雪保持不被人为破坏,无遮挡物。从数据采集器通电至断电为观测时间段,通常为5 min。此后使用20 cm×20 cm的黑色海绵板遮挡下行辐射,以观测天空光散射比。天空光散射比为天空光散射辐射占下行辐射的比重。

在观测积雪反照率的同时,还观测了空气温度、雪深,以及各雪层的温度、粒径、密度、液态水含量等。所有积雪特性参数以及环境参数均采用多样本值取平均的方法。空气温度采用水银温度计测量,雪深采用钢尺测量,雪层温度采用电子针式温度计测量,雪粒径由便携式电子显微镜拍摄记录,雪密度、液态水含量由雪特性分析仪Snow Fork测得。

两次样带观测共获得28个观测点的有效数据,观测路线中随机选择观测点,其中青海17个,西藏11个,由于太阳高度角较小,测量误差较大,因此剔除了观测时间晚于北京时间18时的观测点数据。此外,由于环境温度较低,在仪器刚开始通电时,温度传感器尚不准确,因此剔除观测数值稳定前的数据。

观测点的天气条件中,9个观测点为晴天,12个为多云,7个为阴天。观测点的平均气温为-7.2℃,观测点高程在3 509~5 097 m之间,平均值为4 292 m。22个观测点的下垫面为草地,3个为裸地,3个为冰面,分别占总数的78%、11%、11%。所有观测点的地表均被积雪覆盖,雪深平均值10.9 cm,最小值4.5 cm,最大值44 cm。已有研究表明,当积雪深度达4 cm时,所测得积雪反照率为纯雪面的反照率,不受下垫面的影响。因此,本文观测点观测的均为积雪的反照率,观测点的地表类型的差异不会对积雪反照率的比较产生影响。观测点的详细信息如表1所示。

表 1 观测点信息

Table 1

| 点号 | 测量日期 | 测量时间 | 反照率 | 经度/°E | 纬度/°N | 高程/m | 下垫面类型 | 天气 | 雪深/cm | 积雪覆盖度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2018/2/20 | 16:20 | 0.74 | 101.850 | 35.228 | 3 509 | 裸地 | 阴天 | 4.5 | 100% |

| 2 | 2018/2/20 | 17:50 | 0.79 | 101.725 | 35.140 | 3 594 | 草地 | 阴天 | 6.0 | 100% |

| 3 | 2018/2/21 | 9:50 | 0.78 | 101.583 | 34.807 | 3 529 | 草地 | 晴天 | 8.2 | 100% |

| 4 | 2018/2/21 | 11:10 | 0.79 | 101.546 | 34.800 | 3 541 | 草地 | 晴天 | 8.5 | 100% |

| 5 | 2018/2/22 | 10:50 | 0.48 | 99.242 | 33.681 | 4 099 | 草地 | 晴天 | 8.3 | 50% |

| 6 | 2018/2/23 | 10:56 | 0.66 | 98.650 | 35.059 | 4 381 | 草地 | 多云 | 44.0 | 100% |

| 7 | 2018/2/24 | 9:48 | 0.78 | 97.236 | 33.485 | 4 288 | 草地 | 阴天 | 7.3 | 100% |

| 8 | 2018/2/24 | 10:50 | 0.84 | 97.189 | 33.656 | 4 358 | 草地 | 多云 | 7.7 | 100% |

| 9 | 2018/2/24 | 11:58 | 0.72 | 97.148 | 33.651 | 4 410 | 草地 | 多云 | 5.3 | 90% |

| 10 | 2018/2/24 | 14:51 | 0.83 | 97.192 | 33.624 | 4 326 | 冰面 | 阴天 | 5.2 | 100% |

| 11 | 2018/2/24 | 16:09 | 0.88 | 97.470 | 33.200 | 4 413 | 草地 | 阴天 | 6.8 | 100% |

| 12 | 2018/2/25 | 11:44 | 0.69 | 97.241 | 33.473 | 4 269 | 冰面 | 多云 | 7.5 | 100% |

| 13 | 2018/2/25 | 12:59 | 0.76 | 97.235 | 33.486 | 4 285 | 草地 | 晴天 | 9.7 | 90% |

| 14 | 2018/2/25 | 17:09 | 0.60 | 98.129 | 34.760 | 4 239 | 草地 | 多云 | 11.3 | 100% |

| 15 | 2018/2/26 | 10:53 | 0.66 | 98.654 | 35.052 | 4 371 | 草地 | 阴天 | 21.0 | 100% |

| 16 | 2018/2/26 | 11:41 | 0.82 | 98.672 | 35.058 | 4 440 | 草地 | 多云 | 10.5 | 100% |

| 17 | 2018/2/26 | 12:21 | 0.68 | 98.737 | 35.066 | 4 367 | 冰面 | 多云 | 6.3 | 90% |

| 18 | 2018/3/3 | 15:22 | 0.73 | 92.011 | 28.839 | 4 869 | 草地 | 多云 | 7.7 | 90% |

| 19 | 2018/3/4 | 12:32 | 0.73 | 91.877 | 27.927 | 4 484 | 裸地 | 阴天 | 18.5 | 100% |

| 20 | 2018/3/4 | 13:28 | 0.71 | 91.922 | 27.976 | 4 406 | 草地 | 多云 | 16.0 | 90% |

| 21 | 2018/3/6 | 14:15 | 0.77 | 89.052 | 27.653 | 4 189 | 草地 | 多云 | 19.5 | 90% |

| 22 | 2018/3/6 | 15:12 | 0.79 | 89.142 | 27.699 | 4 259 | 草地 | 多云 | 9.7 | 100% |

| 23 | 2018/3/6 | 16:02 | 0.78 | 89.178 | 27.838 | 4 542 | 草地 | 晴天 | 9.8 | 100% |

| 24 | 2018/3/6 | 17:00 | 0.78 | 89.258 | 28.012 | 4 479 | 草地 | 多云 | 8.5 | 100% |

| 25 | 2018/3/8 | 10:33 | 0.46 | 86.069 | 28.359 | 4 226 | 裸地 | 晴天 | 6.7 | 40% |

| 26 | 2018/3/8 | 11:11 | 0.54 | 86.098 | 28.371 | 4 290 | 草地 | 晴天 | 10.0 | 50% |

| 27 | 2018/3/8 | 12:09 | 0.65 | 86.169 | 28.517 | 5 097 | 草地 | 晴天 | 5.5 | 50% |

| 28 | 2018/3/8 | 12:40 | 0.73 | 86.155 | 28.565 | 4 909 | 草地 | 晴天 | 14.1 | 90% |

3 反照率分析

3.1 反照率的空间差异

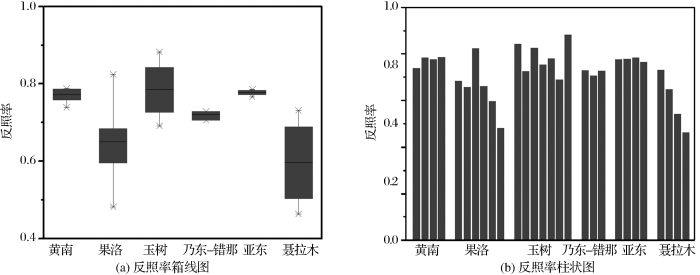

观测获得的积雪反照率的最大值为0.88,最小值为0.46,平均值为0.72。青海的观测点中,最大值为0.88,最小值为0.48,平均值为0.74;西藏的观测点中,最大值为0.79,最小值为0.46,平均值为0.70。整体上看,青海观测点的反照率值高于西藏观测点。

6个区域之间存在明显的反照率差异。黄南、玉树、亚东的反照率均值较相近,在0.78左右。乃东—错那的反照率略低于以上3个区域,均值为0.72。果洛的反照率均值为0.65,远低于青海省的其他两个区域。聂拉木的反照率在所有区域中最低,均值仅有0.59。

图2

图2

观测点的反照率值及6个区域的反照率对比

Fig.2

Albedo of the measurement points and the comparison of the six regions

3.2 反照率差异的影响因素分析

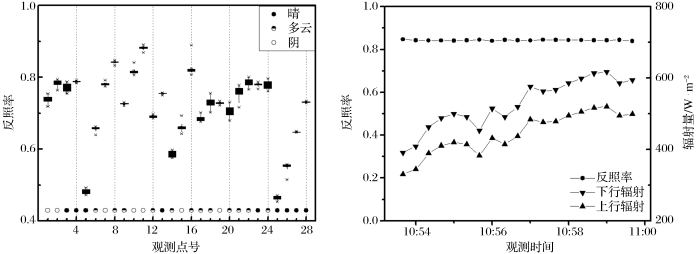

3.2.1 云层遮挡

尽管各观测点天气状况不同,在观测的5 min内,反照率数值均比较稳定,如图4(a)所示。表征反照率数值分布的箱体越长,说明该点所测反照率数值波动越明显;反之,说明反照率数值分布比较集中。以图中箱体的高度作为衡量波动幅度的指标,大部分观测点的波动幅度在0.01左右。即使在云层影响较大的情况下,波动幅度的最大值也小于0.03。因此,在各观测点,短时间内反照率值均保持稳定。晴空天气条件和多云天气条件下均存在反照率值相对分散或聚集的情况,没有体现明显的对应关系,故测量期间反照率数值的波动与天气状况关系不明显。

图 3

图4

对于多云天气,短时间内当太阳光线受到云层的遮挡,到达地表的下行辐射会变化,反射辐射也相应地变化,根据反照率的计算原理,反照率值不会发生明显的变化。图4(b)绘制了8号观测点在多云天气条件下5 min内上/下行辐射和反照率的变化曲线。10:54的下行辐射、上行辐射和反照率分别为408.3

3.2.2 表层积雪参数

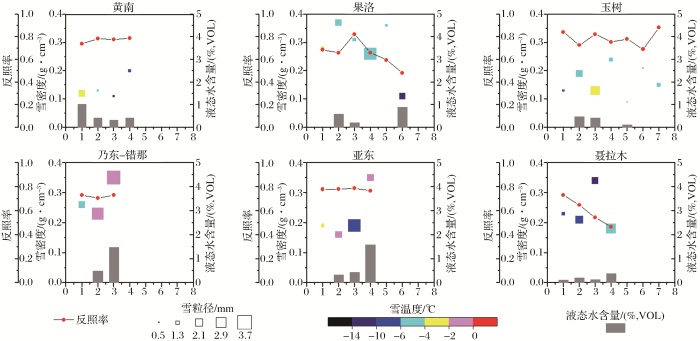

图5

图5

6个区域的反照率与表层积雪参数

Fig.5

Albedo and surface snow parameters of the six regions

(1) 雪表层温度。因为气温的差异,西藏南部观测点的表层积雪温度整体高于青海,导致积雪消融过程较快。28个观测点中表层积雪温度最低值测于青海,为-4 ℃,乃东—错那和亚东地区多个观测点的表层积雪温度在-2~0 ℃之间。积雪表层和大气直接接触,对太阳辐射和气温变化最为敏感,最先响应外界环境的变化[30]。当近气温上升,来自近地表空气的热量逐层向下传递,表层积雪最先受到影响,接近空气温度。

(3) 雪表层密度。较快的消融过程使西藏南部地区的积雪压实作用更显著,西藏南部观测点的表层雪密度整体高于青海。6个观测区域中,果洛地区的雪密度均值最高;黄南地区的雪密度均值最低。各区域内观测点之间的雪密度差异也不同。其中果洛地区的最大值最小值差异接近0.3

(4) 雪表层液态水含量。青海、西藏的观测区域在形成降雪的水汽存在明显差异。气象资料显示,青海的积雪反照率测量期间,水汽来源主要是来自西北方向的冷气团。西藏观测点位于喜马拉雅山脉北缘山谷南北走向的3个水汽通道,水汽来源主要是喜马拉雅山脉南部低海拔地区的暖湿气团,故在西藏观测区域的水汽湿度要高于青海观测区域。根据国际水文学协会发布的积雪液态水含量通用分类方案[33],积雪分为干雪(0%)、微湿雪(≤3%)、湿雪(3%~8%)、极湿雪(8%~15%)、烂泥(>15%),研究区的积雪均为液态水含量低于2%的微湿雪。其中,青海观测点表层液态水含量均低于1%,有7个观测点的表层为干雪。西藏观测点中仅有2个点的表层为干雪,乃东—错那地区的19日和21日观测点的数值达到1.5%。在局部区域,25~28日观测点的液态水含水量呈现依次降低、反照率升高的趋势。积雪中的水分吸收辐射能量,液态水含量越高反照率越低。西藏南部地区观测点的积雪更接近消融状态,液态水含量更高,总体上反照率低于青海观测点。

4 结 语

本研究在青藏高原的气温、降水条件和道路可达性条件下尽可能多地开展了样带观测,且观测和比较的是积雪覆盖的地表反照率,分析结果具有一定的参考价值。对青藏高原东北部和南部区域28个观测点的积雪反照率数据进行分析,得出如下3个结论:

(1)融雪期青藏高原的积雪反照率均值为0.72。高原东北部的青海观测点的反照率值高于西藏南部地区。不同区域积雪反照率值内部差异不同。黄南、西藏乃东-错那、亚东地区积雪反照率值无明显内部差异,较为均一。果洛、玉树地区积雪反照率值内部差异明显。聂拉木地区反照率值从北至南呈降低趋势。

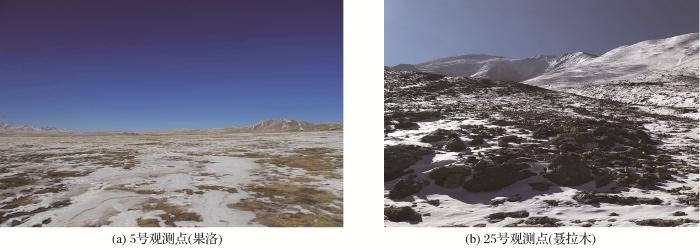

(2)在西藏观测区域,形成积雪的水汽更加潮湿,导致西藏的积雪液态含水量较大。通过雪密度、雪粒径、表层积雪温度、液态水含量等表层积雪参数的对比,西藏积雪比青海积雪更接近消融状态,这是西藏观测点反照率低于青海的原因。此外,部分观测点的积雪为青藏高原典型的斑状雪,所测反照率值较低(小于0.5)。

(3)在观测点的测量时间内,积雪反照率波动幅度与天气无关。当观测天气为多云时,云层的遮挡导致下行辐射剧烈变化,但上行辐射也相应变化,而短时间内积雪参数不会发生变化,反照率值几乎保持不变。 污化物是积雪中重要的吸光物质,对下行辐射的吸收作用明显,是影响反照率的重要因素。由于暂时缺少黑炭含量等数据,因此本文尚未对污化物对积雪反照率的影响进行分析,拟在进一步研究中引入该数据进行探讨。此外,关于地表积雪和其他地物覆盖比例的数据缺乏,无法定量分析其对反照率的影响,拟在将来的观测研究中引入无人机影像等相关数据进行分析。

参考文献

The Analysis of Snow Information from 1979 to 2007 in Qinghai-Tibetan Plateau

[J].

青藏高原1979-2007年间的积雪变化

[J].

Glaciology and Geocryology of China in the Past 40 Years: Progress and Prospect

[J].

中国冰川学和冻土学研究40年进展和展望

[J].

Progresses in Variability of Snow Cover over the Qinghai-tibetan Plateau and Its Impact on Water Resources in China

[J].

青藏高原积雪变化及其对中国水资源系统影响研究进展

[J].

Snowpack Radiative Heating: Influence on Tibetan Plateau Climate

[J].

Decadal Change of the Spring Snow Depth over the Tibetan Plateau: The Associated Circulation and Influence on the East Asian Summer Monsoon

[J].

MODIS/Terra Observed Snow Cover over the Tibet Plateau: Distribution, Variation and Possible Connection with the East Asian Summer Monsoon (EASM)

[J].

Influence of Tibetan Plateau Snow Cover on East Asian Atmospheric Circulation at Medium-range Time Scales

[J].

Characteristics of Abrupt Changes of Snow Cover and Seasonal Freeze-thaw Layer in the Tibetan Plateau and Their Impacts on Summer Precipitation in China

[J].

Experimental Study of Energy and Water Cycle in Tibetan Plateau-The Progress Introduction on the Study of GAME/Tibet and CAMP/Tibet

[J].

青藏高原能量和水循环试验研究—GAME/Tibet与CAMP/Tibet研究进展

[J].

Dynamic Characteristic of Snow Cover in Western China

[J].

中国西部积雪变化特征

[J].

Computation of Net Radition over the Qinghai-Xizang Plateau in Winter Under Snow Cover

[J].

青藏高原雪盖与冬季地表净辐射

[J].

Surface Radition Balance over Qinghai-Xizang Plateau in Winter

[J].

冬季青藏高原地面辐射平衡

[J].

Some Major Features of Surface Net Radition in the Qinghai-Xizang Plateau

[J].

Soil Freezing-thawing Process and Its Temperature and Moisture Conditions in High and Low Snowfall Years in Headwaters of the Yellow River

[J].

黄河源区不同降雪年土壤冻融过程及其水热分布对比分析

[J].

Accuracy Assessment of the MODIS 16-day Albedo Product for Snow: Comparisons with Greenland in Situ Measurements

[J].

Distrbution of Snow Cover on the Qinghai-Xizang Plateau and Its Influence on Surface Albedo

[J].

青藏高原积雪的分布特征及其对地面反照率的影响

[J].

Progress in the Research of Snow and Ice Albedo

[J].

冰雪反照率研究进展

[J].

Satellite Data Reveal Southwestern Tibetan Plateau Cooling Since 2001 due to Snow-albedo Feedback

[J].

Retrieval of Snow Albedo based on Multi-source Remote Sensing Data

[J].

基于多源遥感数据的积雪反照率反演研究

[J].

Evaluation of WRF Modeling in Relation to Different Land Surface Schemes and Initial and Boundary Conditions: A Snow Event Simulation Over the Tibetan Plateau

[J].

Comparative Analysis of the Snow Coverage Products of Soumi-NPP and MODIS in the Qinghai-Tibet Plateau

[J].

青藏高原Soumi-NPP和MODIS积雪范围产品的对比分析

[J].

Spatial and Temporal Distribution and Trend of Snow Albedo Changes in the Source Region of theYangtze River in Last Decade based on MODIS

[J].

基于MODIS的长江源近10年积雪反照率时空分布及动态变化

[J].

Influence of Snow over the Tibetan Plateau in Winter and Spring on Summer Rainfall Distribution in China

[D].

青藏高原冬春积雪对我国夏季降水分布的影响研究

[D].

The Thermal Effect of The Tibetan Plateau on The Summer Climate of The South China Sea Surrounding Areas

[J].

青藏高原热力作用对南海及周边区域夏季气候的影响研究进展

[J].

An Assessment on the Accuracy of the GLASS Albedo Products over the Tibetan Plateau

[J].

Analysis and Improvement of MODIS Albedo Retrieval Quality over the Tibetan Plateau

[D].

青藏高原MODIS地表反照率反演质量分析与改进研究

[D].

Evaluation the Applicability of Albedo Products of GLASS,MODIS and GlobAlbedo under the Alpine Meadow over the Qinghai-Tibetan Plateau

[J].

GLASS、MODIS和GlobAlbedo反照率产品在青藏高原典型高寒草地的适用性评估

[J].

Social and Economic Statistical Yearbook of Tibet

[Z],

中国统计出版社.西藏社会经济统计年鉴

[Z],

Solar Radiation Penetration Through Snow

[C]//The Role of Snow and Ice in Hydrology, Proceedings of the Banff Symposium, International Association of Hydrological Sciences,

Research on Freeze-thaw Process and Side Oozing Flow of Snowmelt in the Snow

[D].

融雪水在雪层中的冻融过程及侧渗出流研究

[D].

The Measurement and Retrieval of the Spectral Reflectance of Different Snow Grain Size on Northern Xinjinag,China

[J].

北疆地区不同雪粒径光谱特征观测及反演研究

[J].

Comparison of Digital and Manual Methods of Snow Particle Size Estimation

[J].

The International Classification for Seasonal Snow on the Ground

[M].