1 引 言

在快速城镇化背景下,为探究其城市扩展的时空规律,众多学者开始基于遥感手段对城市发展进行长时间序列的研究[15,16,17,18]。例如,段毅等[16]基于航空遥感影像分析天津市2008~2010年各城区城市用地面积变化。蔡博峰等[17]利用Landsat系列影像,结合空间形态学指标分析1978年来天津市扩展进程。彭文甫等[21]基于TM/ETM+数据,获取成都2000~2008年不透水面空间分布,并探寻其与地表温度之间关系。Chi等[22]通过Landsat影像提取中国和美国六大城市内部不透水面分布,分析了1978年来城市内部地表覆盖变化特征。综上,基于遥感手段的城市化研究主要可分为两类:一是城市尺度的城市边界扩张遥感监测,进而分析城市扩张方式及其影响因素等;二是针对城市内部不透水地表/绿地等覆盖组分遥感分类模型算法分析其在城市内部组分变化过程及生态环境效应。受限于遥感数据时间限制,研究时间尺度多在20世纪80年代后,较少有研究关注于70 a等长时间序列城市变化研究。同时,多数研究关注于城市扩展或内部地表覆盖单方面内容,较少有研究基于长时间序列综合分析城市变化现象。

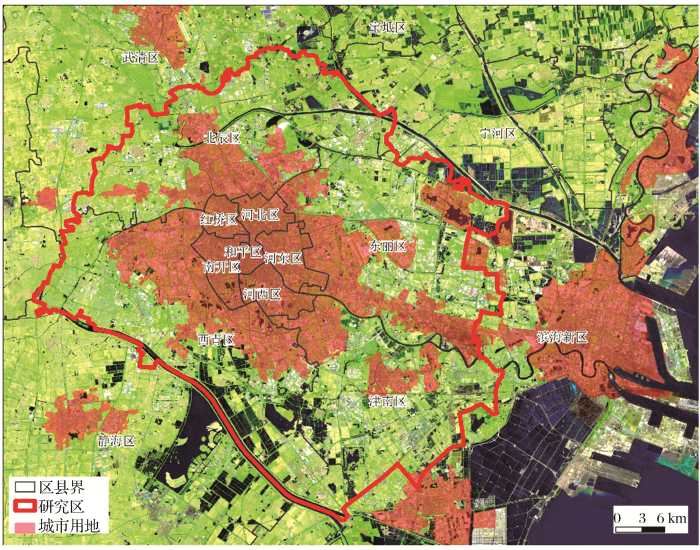

本研究选取天津主城区为研究对象,包括和平区、河东区、河北区、河西区、南开区、红桥区、东丽区、北辰区、西青区、津南区在内的城中10区,分析其城市扩展轨迹特征。基于中国土地利用数据集(CLUD),结合历史图集、城市规划图件以及遥感影像,提取1949、1978、1990、2000、2010、2015年城市用地信息,基于此分析研究区1949年以来的城市用地范围的扩展情况;同时,基于中国城市土地利用数据集(CLUD-Urban)中城市用地范围内的不透水面/绿地组分数据进一步分析扩展进程中城市内部地表覆盖组分空间变化;最后结合社会经济数据从城市化进程和城市发展过程中带来的生态环境影响两方面进一步分析城市化背景下的城市用地扩张速度与扩张强度及其内部城市地表覆盖演变过程。文章刻画了天津1949年以来城市主城区城市用地扩展进程以及扩展过程城市不透水面变化情况,为天津城市发展和科学规划可以提供有益的参考。

2 数据与方法

2.1 研究区概况

天津作为我国国家中心城市、环渤海地区经济中心、首批沿海开放城市、全国先进制造研发基地及金融创新运营示范区。天津市地处华北平原北部,位于华北平原海河五大支流汇流处,气候为暖温带半湿润季风性气候。2018年末天津市常住人口达1 559.60万,全市生产总值1.88万亿元,城镇化率达到83.15%。主城区城市用地边界是指城市行政中心所在的城市区域边界,包括市区集中连片的区域以及分散在近郊区与城市有着密切联系,具有基本完善市政公用设施的城市建设用地边界[23]。本研究选择天津市和平区、河东区、河北区、河西区、南开区、红桥区、东丽区、北辰区、西青区、津南区,进行主城区城市用地扩展态势遥感监测和扩展轨迹特征分析;选择基于主城区城市用地范围内进一步分析城市不透水与绿地组分变化(图1)。

图1

2.2 研究数据

研究参考《中国城市地图集》(中国城市地图集编辑委员会,1994),开展天津1949~1978年城市土地变化监测。1978年后的城市边界数据从中国土地利用/覆盖变化数据集(China Land Use Dataset, CLUD)中提取。中国土地利用/覆盖变化数据集来自中国科学院地理科学与资源研究所CLUD研究组,其中二级类精度达到90%[24]。研究提取其中城市土地利用信息,作为城市范围。

城市不透水面、绿地空间组分信息从中国城市土地利用/覆盖变化数据集(China Urban Land Use Dataset, CLUD-Urban)中获取。通过以像素为单位的土地利用/覆盖类型的比例来表征城市土地覆盖类型。通过每个像素中城市不透水面(Impervious Surface Area,ISA)和城市绿地空间(Urban Green Space,UGS)的比例分别刻画城市不透水面和绿化空间的空间分布。该数据集应用大数据运算和混合像元分解方法获取[24]。发展了利用均方根误差(RMSE)和相关系数(R2)验证城市绿地数据的准确性。城市不透水面数据RMSE为0.10,R2为0.82;城市绿地空间数据RMSE为0.14,R2为0.82,均满足城市不透水面和绿地空间分布分析的需求[3]。

2.3 研究方法

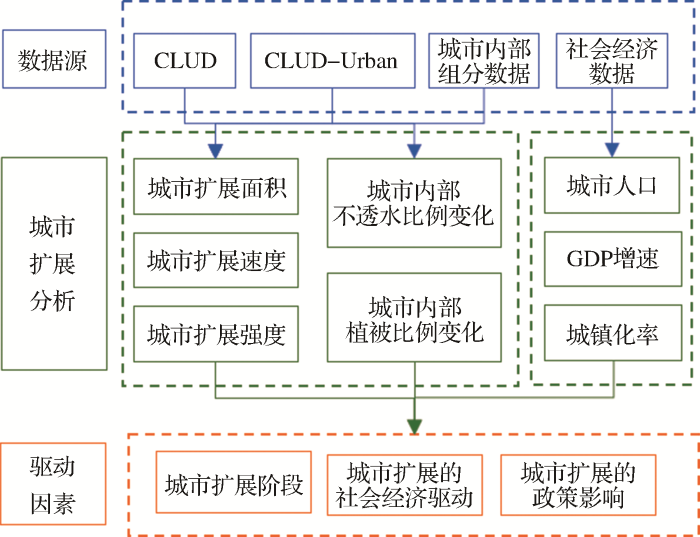

基于中国土地利用/覆盖数据、城市内部结构数据以及统计年鉴取的社会经济数据分别展开天津城市扩展进程的时空变化特征,以及城市扩展进程中城市不透水面与绿地空间变化分析,基于此进一步结合天津历史发展进程中社会经济水平和政策因素的影响诠释天津城市扩展各个阶段的特征与影响因素(图2),具体方法如下:

图2

2.3.1 主城区城市用地提取

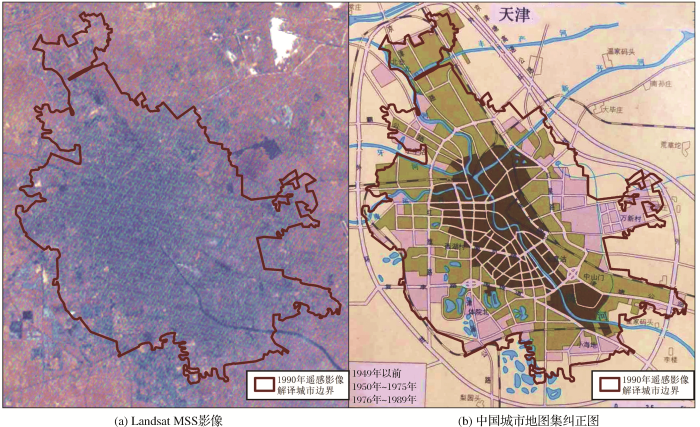

城市用地的准确提取是进行城市扩展研究的前提。1949~1978年主城区城市用地边界获取是通过矢量化历史图件《中国城市地图集》中的城市边界提取城市边界信息。1978年以后的城市用地边界提取自中国土地利用/覆盖变化数据集(China Land Use Dataset, CLUD)中二级分类的城镇用地,该数据是以Landsat遥感影像、HJ-A/B和GF-1为数据源,通过人工交互目视解译方法获取。为验证1978年以前和1980年后两个时间段数据的一致性,采用1990年天津遥感影像数据解译的城市土地边界叠加于《中国城市地图集》中的城市边界,城市土地边界重合度较好(图3),反映出数字化地图与遥感解译的主城区城市用地之间具备良好的时空一致性。

图3

2.3.2 主城区城市用地扩展分析

对各阶段城市扩展面积和速度进行监测,分行政区统计各个时段的城市土地面积变化量,并按照

其中:

为进一步从空间上定量分析城市土地利用空间扩张强度,建立扩展区范围的公里网格,并计算网格内部城市扩展强度,进一步分析城市边界的空间扩展强度在格网层面的分布。年均扩展强度指数计算公式如下:

其中:

2.3.3 城市内部地表覆盖变化分析

为分析不同年份扩展区内城市不透水面与绿地空间比例变化以及空间差异特征,选择2015年天津不透水面和绿地空间数据,分析不同年份城市区域对应的不透水面和绿地空间平均值:

其中:UISAP为城市不透水空间比例(%),为30 m×30 m 空间分辨率网格内不透水空间组分数据(1%~100%);UGSP为城市植被绿地空间比例(%),为30 m×30 m 空间分辨率网格内植被绿地空间组分数据(1%~100%);Urban是提取的城市土地空间。

3 结果与分析

3.1 天津城市扩展时空特征分析

1949年以来,天津城市不同时段扩展特征见表1,1949年到2015年城市土地面积从49.15 km2增长到663.39 km2,70 a来经历了“加速—减速—加速—减速”的扩展特征,加速扩展阶段分别是1949~1990年和2000~2010年。其中,1949~1978年城市扩展速度较慢,主城区城市用地扩展速度为3.88 km2/a,1978~1990年加速扩展到3.88 km2/a。但此后的1990~2000年,扩展速度下降至4.35 km2/a。2000~2010年是扩展最为显著阶段,主城区城市用地扩展速度达到29.9 km2/a;2010~2015年以12.51 km2/a的扩展速度次之,相比于上一阶段有所下降(表1)。

表1 天津主城区1949~2019年城市土地面积变化

Table 1

| 年份 | 1949年 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 城市土地面积(km2) | 49.15 | 146.22 | 257.57 | 301.02 | 600.82 | 663.39 | ||||

| 年份 | 1949~1978年 | 1978~1990年 | 1990~2000年 | 2000~2010年 | 2010~2015年 | |||||

| 年均扩张速度(km2/a) | 3.88 | 7.42 | 4.35 | 29.98 | 12.51 | |||||

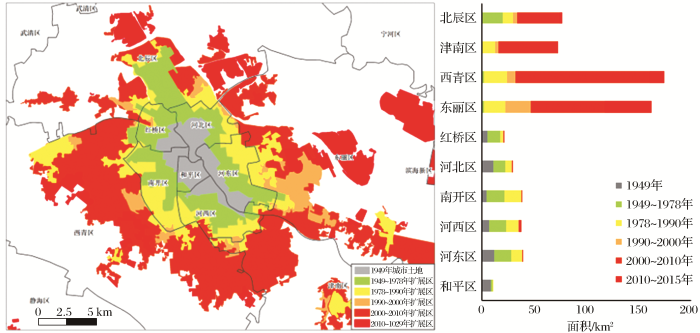

其中,各个行政区域城市扩展呈现出较明显的空间差异和时间差异特征(图4)。统计结果表明,1949~2015年,各个区域中城市扩展面积最大的为西青区,扩展总面积为174.33 km2,其次为东丽区,扩展总面积为162.35 km2。此外,北辰区和津南区在1949~2015年间,城市扩展面积分别为76.95 km2和73.22 km2,分时段来看,扩展面积最大为西青区,在2000~2010年间主城区城市用地扩展速度最快达到12.85 km2/a。其次为东丽区,城市用地扩展速度为7.08 km2/a。总体来看,天津各区域面积扩展可分为两阶段,1990年前,扩展主要发生于主城区内部的和平区、河东区、河西区、南开区、河北区和红桥区。1990年后,扩展主要集中于主城区周边的东丽区、西青区、津南区和北辰区。

图4

图4

天津各区域不同阶段城市面积变化

Fig.4

Change of urban area for different stages in Tianjin city

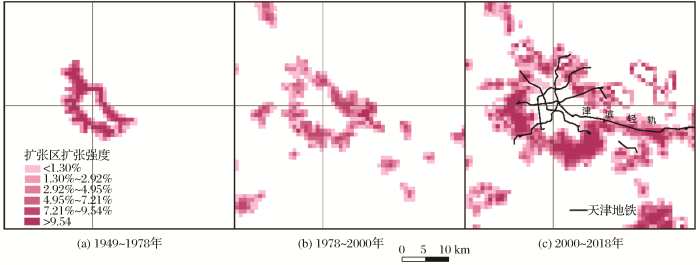

以天津城市中心为原点,东西方向为横轴,南北方向为纵轴分析天津城市扩展方向和强度,不同时段内天津城市面积扩展强度呈现一定空间差异且表现出不不均衡特点(图5)。1949~1978年间,扩展强度指数最大为11.10%,高扩展强度区域主要分布于河东区、河北区、南开区以及由城市中心向西北方向的北辰区逐渐扩张。1978~1990年间,城市扩展区域内平均扩展强度指数为3.77%,其中南开区和河东区的扩展强度较高,最大扩展强度指数为8.33%(图5),主要扩展方向沿东向东丽区延伸,该阶段天津处于初步开发建设时期,天津主城区与港口间大面积闲置盐碱地被城市扩张占用,城市扩张向东蔓延。1990~2000年扩展强度最大区域为东丽区,最大扩展强度指数达到9.99%。2000~2010年城市土地利用大面积向外延伸,主要沿西北—东南走向及两侧扩展,该阶段为面积扩展最突出的10 a,其中扩展面积最大为西青区,共计128.45 km2,最大扩展强度指数为9.99%(图5)。2010~2018年,最大扩展强度为12.49%,随天津城镇化发展程度的提升,为在短时间内更好满足城市用地需求,扩展强度有所增加,最大达到12.49%(图5)。

图5

图5

天津城市扩展强度的空间分布

Fig.5

Spatial distribution of urban expansion intensity in Tianjin city

同时,滨海新区的建设对天津主城区扩展产生一定程度的影响。如图5所呈现,滨海新区1994年成立后,其城市面积快速扩张,形成城市增长新中心。在2000~2010年间扩展特征尤为突出,随津滨轻轨等公共交通发展,天津主城区与滨海新区之间交通日益密切,主城区逐渐与滨海新区连为一体,天津主城区沿轻轨沿线扩展明显。总体上,天津城市扩展以主城区填充式、环城四区外延式为主。同时,天津城市用地扩展多产生在比邻交通干线的乡镇,呈现带状扩展特点。其空间扩展形式主要表现为摊饼式为主,散开树枝式的低密度蔓延。

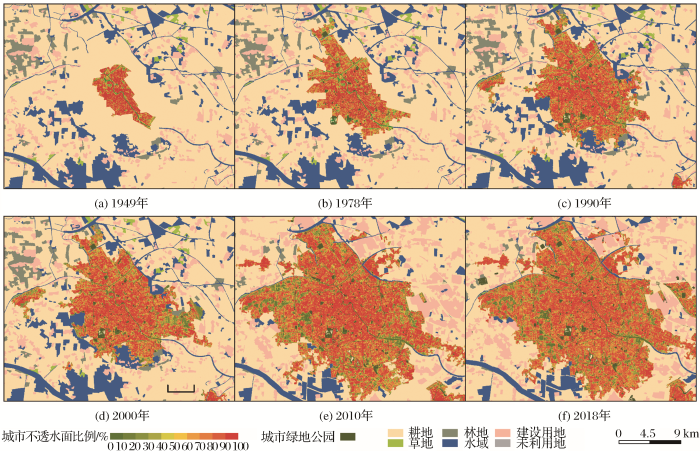

3.2 城市扩展进程中城市不透水面与绿地空间变化

研究分析2015年天津城市不透水面与绿地空间分布(图6),统计结果表明,从地表覆盖比例来看天津市和平区不透水地表比例最高,为84.78%;西青区的不透水比例最低,为66.92%,植被比例则较高,为31.43%。不透水比例较高区域均集中在中心城区,这些区域的建设用地占比也是相对最高的区域;而绿地空间分布较多的则主要分布在中心城区周围的区域,内部生态用地(林地和草地)占比相较于其他区域更大。从空间分布总体看来,主城区内部的和平区、南开区、河东区、河北区、河西区分布有高密度的不透水地表,且范围内不透水地表比例均较高,平均大于70%。而近郊的西青区不透水地表较低,分布较为零散。西青区的绿地比例最高,高于25%。

图6

图6

天津各区域不同阶段城市地表覆盖变化

Fig.6

Changes of intra-urban land-cover change in Tianjin city

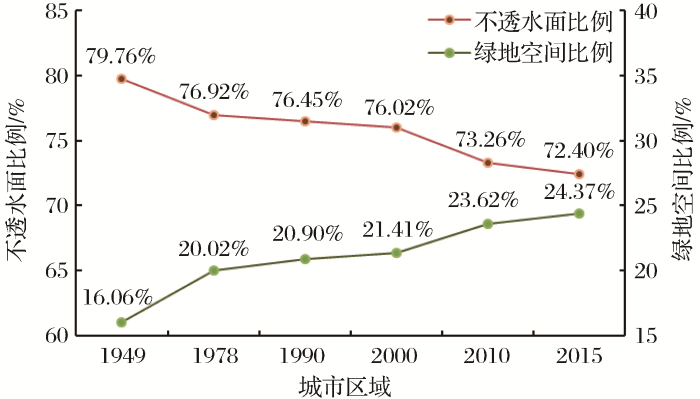

对不同扩展阶段城市区域不透水面和绿地空间比例进行分析,显示不透水面比例最高为1949年城市区域(图6),城市不透水面占区域总面积的79.76%,城市绿地空间占区域总面积的16.06%;1978年城市区域不透水面比例变至76.92%,绿地空间比例提升至20.02%; 2000年城市区域中,城市不透水面比例保持在76%,绿地空间比例小幅度增长至21.41%(图7)。随着2000年后城市面积快速扩展,城市区域不透水比例明显减小,2010年为73.26%,2015年为72.40%;同期的城市绿地空间占比分别为23.62%和24.37%。21世纪以来,天津城市生态建设更加注重园林绿化设施的改善,城市新规划区域内部一定程度增加了绿地空间面积,提高了城市地表透水性,取得较为显著的生态成效。

图7

图7

天津不同扩展阶段城市不透水面与绿地空间比例变化

Fig.7

Changes of the ratio of impervious surface and green space of different expansion stages in Tianjin

4 讨 论

4.1 天津城市扩展的人口影响因素分析

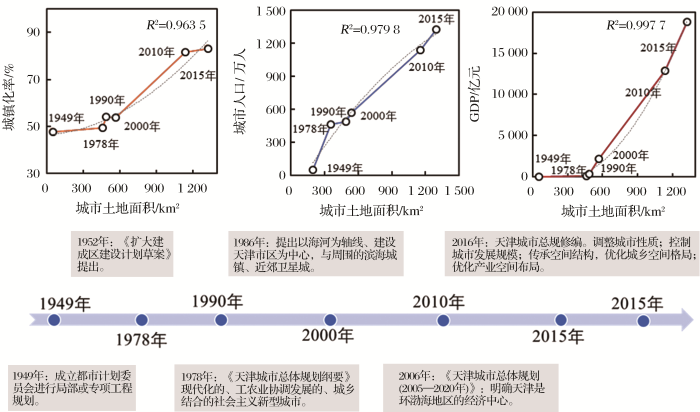

城市扩展过程中往往吸纳更多外来人口,提高城镇化率水平,创造更多经济产值。结合统计数据的分析表明(图8):天津城市扩展呈现的阶段性与其人口变化存在高度一致性。自1949年以来,天津市城市人口从195.48万人增长到1 296.81万人,城镇化率由47.65%上升到83.15%。作为城市活动发生的主导者,人口是决定城市规模的根本因素,同时也为划分城市规模等级的标准和预测城市发展的主要指标[12,25,26]。众多研究结果表明:城市人口总量与建设用地需求密切相关[27,28],通常表现为城市化进程发展中吸纳和接收大量外来劳动力,城市人口增加,进而对城市交通、住房以及基础设施的需求增大,由此引发的各类建设用地需求也会不断增长以满足需求。

图8

图8

天津城市社会经济状况与城市扩展阶段

(数据来源:《中国城市统计年鉴》)

Fig.8

Urban social and economic conditions and urban expansion stage of Tianjin

对天津不同阶段城市扩展进程进行分析(图8):城镇化率和城市人口与城市土地面积变化之间存在差异。城镇化率定义为城市人口占总人口的比例。天津在1949年,作为中国北方重要的工业中心,工业、金融业发达,大部分人口居住于城市中,尽管城市人口仅为195.48万人,但城镇化率达到47.65%。同时,该阶段天津为建设城市工业体系,落实计划经济要求和天津工业建市的方针,拟定《扩大建成区建设计划草案》,选定东南郊、海河下游两处制定详细规划[29](图8)。1978年前,天津城市扩展速度为最慢阶段,由于建国初期城镇化水平处于较低阶段,起步发展速度较慢,加之“精简人口”政策,减缩城市人口,由于新中国工业化建设规模的展开和城市人口的大幅度增长,对农产品尤其是粮食的供应提出新的要求,影响到国家对农业生产方式和农村社会结构的改造政策的制定与实施,有组织地持续不断地将城市新增加的人口迁往农村成为缓解城市人口压力的重要手段,同时城市发展停滞进而阻碍了城市用地的扩展。由于土地非农化的不可逆性,再加上其他特殊因素的影响,城市人口的增减与主城区城市用地面积的扩展变动二者之间可能并非呈现完全的对应关系[30]。在天津城市人口增长的第二阶段中(1960~1970年),总人口由601.80万人增长至652.70万人,但城市人口由341.34万人减少至313.28万人,共计减少28.06万人,城镇化率下降了8.72 %,相应阶段的主城区城市用地仍在持续扩展。1978年后,改革开放使天津从一个传统工业城市转型成为现在的全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区,经济快速发展。1978年《天津城市总体规划纲要》提出把天津市规划为现代化的、工农业协调发展的、城乡结合的社会主义新型城市,到1986年相继提出以海河为轴线、建设天津市区为中心,兼顾周围的滨海城镇、近郊卫星城(图8)。因此,1978~1990年间城市扩展速度加快。2000年后,经济快速发展阶段,城市人口持续增长,主城区城市用地扩展速度达到高峰,近年为疏解北京“非首都功能”,天津成为吸纳分担首都人口的第一大选择,大量人口涌入成为促进城市扩展的重要因素之一。城镇化率接近90%,城市发展在2000年后趋向饱和,城镇化率因此增长变低。2006年进一步明确天津作为环渤海地区经济中心的重要性,到2016年天津总体规划逐渐倾向于控制城市规模发展,传承和优化城乡空间结构和区域优化产业布局(图8)。

4.2 天津城市扩展的经济影响因素分析

1949~2018年,天津市GDP从4.07亿元增长到1.88万亿元。尤其是改革开放以来,GDP增长速度明显加快,从1949~1960年的年均增长3.51亿元上升到2010~2018年的年均增长1 203.6亿元(图8)。随着城市化进程的加快和对外开放程度的提高,天津市进入GDP快速增长阶段,呈“指数型”增长趋势。经济发展水平是城市建设用地规模与结构变化的影响因素之一[31],城市发展过程中不仅是经济总量的增长,同时表现为建设投资的增加、产业结构的优化以及居民生活水平的提高等方面[32]。天津城市发展水平和城市面积扩展呈现相应的变化趋势,以GDP年变化情况来看,两者存在的内在联系为:经济水平的发展促进了社会生产力不断提高,从而引起城市建设用地需求量的增加以容纳更多的社会经济活动[27]。同时,随着城市用地结构优化、用地效益提高,又会进一步推动经济发展,二者相互促进、互为结果。因此,地区经济水平越高,城市规模越大,城市功能也就越强,对生产要素的吸引力也就越大,从而对建设用地变化的驱动也就越明显。

4.3 天津城市发展对生态环境的影响

城市化过程中自然生态系统逐渐向人工生态系统转换,大量的自然地表被城市不透水地表所替代,导致城市热岛效应和极端热加剧、城市内涝灾害频发等问题[33]。城市植被面积的增加有效改善了城市生态服务功能,同时城市地表覆盖组分结构的优化更为注重城市绿地的热调节效率。天津城市扩展的各阶段中,老城区的不透水比例通常更高,城市扩展区域内不透水地表的比例下降,新建区域明显增加了城市植被,提高城市绿化服务功能。尽管天津2015年不透水面比例达到72.40%,较1949年城市区域的79.76%有所下降,但距离欧美先进城市50%~60%的比例仍存在一定距离[2]。在天津城市扩展中应进一步控制不透水面比例,增加绿地空间建设,同时优化城市内部绿地空间配置。同时,近年来海绵城市的建设理念兴起,能有效缓解城市内涝。已有研究证实径流系数与城市不透水地表比例呈显著正相关,其过程表现为城镇化过程中,植被、土壤等被道路、广场和建筑等代替后,地表蒸发作用减少,城市化导致地表覆盖结构的变化直接影响流域产汇流过程,增加城市区域洪涝灾害风险[34,35]。

5 结 论

本文选取天津为研究范围,基于多元数据相结合提取了天津主城区1949~2015年城市边界和城市内部结构数据,提供了城市尺度城市边界扩展的动态以及城市内部组分变化信息,结合社会经济数据和天津市规划政策分析了城市扩展规程中多因素对其的影响以及城市发展过程的生态环境效应。本研究得出如下结论:

1949~2015年间,天津主城区城市用地扩展呈现显著的时空差异性,主城区城市用地面积从49.15 km2增长至663.39 km2。扩展经历了“加速—减速—加速—减速”4个阶段,其中发展最快的阶段处于2000~2010年,扩展速度达29.98 km2/a;其余阶段扩展速度分别为1949~1978年间3.88 km2/a,1978~1990年提升至7.42 km2/a,1990~2000年减缓为4.35 km2/a,2010~2015年为12.52 km2/a。以天津城市中心为原点,不同时段内容天津主城区城市面积扩展强度存在一定空间差异,表现出不均衡的特点。扩展以主城区填充式、环城四区外延式为主,除中心城区外,天津市城市土地多产生在比邻交通干线的乡镇,呈现带状扩展特点,其空间扩展形式主要表现为摊饼式为主,散开树枝式的低密度蔓延。

城镇化进程中,城市内部结构不透水/绿地空间比例发生较大的变化,1949年到2015年城市不透水面比例呈现下降的趋势,由1949年的79.76%下降到2015年的72.40%;而城市绿地空间呈现上升的趋势,由1949年的16.06%上升为2015年的24.37%。总体上天津主城区生态绿化水平的呈现不断提升的状况。

天津城市人口增长、经济发展与城市规划相关政策与城市扩展和内部结构的阶段性变化密切相关,城镇化率变化的三阶段与城市扩展的阶段接近吻合。且城市扩展和内部结构的阶段性变化将作用于城市生态环境,对城市热岛、城市内涝以及人居环境舒适度有重要影响。

参考文献

Department of Economic and Social Affairs, Population Division

.[R].

Issues Regarding on Spatial Pattern Change of National Land Space and Its Overall Implementation on Beautiful Vision in New Era

[J].

新时代国土空间格局变化和美丽愿景规划实施的若干问题探讨

[J].

Mapping Blobal Impervious Surface Area and Breen Space Within Urban Environments

[J].

Comparison of Changes in Urban Land Use/Cover and Efficiency of Megaregions in China from 1980 to 2015

[J].

Effects of Urban form on the Urban Heat Island Effect based on Spatial Regression Model

[J].

Quantifying the Heat Flux Regulation of Metropolitan Land Use/Land Cover Components by Coupling Remote Sensing Modeling with in Situ Measurement

[J].

A 2010 Update of National Land Use/Cover Database of China at 1∶100000 Scale Using Medium Spatial Resolution Satellite Images

[J].

Urbanization-induced Population Migration has Reduced Ambient PM2.5 Concentrations in China

[J].

Xu Qiuhan. Urban Expansion and Its Driving Force Analysis Using Remote Sensed Data:A Case of Xiamen City

[J].

城市扩展及其驱动力遥感分析——以厦门市为例

[J].

China's Urban Expansion from 1990 to 2010 Determined with Satellite Remote Sensing

[J].

中国1990~2010年城市扩张卫星遥感制图

[J].

Su Xi. Urban Expansion and Its Driving Mechanism in China:From Three Main Shools' Perspectives

[J].

中国城市扩张态势与驱动机理研究学派综述

[J].

Emerging Patterns and Future Adjustments

[J].

中国城市发展方针的演变调整与城市规模新格局

[J].

The Scientific basis and Systematic Framework of the Optimization of Chinese Urban Development Pattern

[J].

中国城市发展格局优化的科学基础与框架体系

[J].

Liu Shenghe. China’s Urban Geography Marching into the New Era:The Achievements and Perspective of Urban Geography and Urban Development Since 1940[J]. Progress in Geography, 2011,30(4):397-408. [方创琳, 陈田, 刘盛和. 走进新时代的中国城市地理学—建所70周年城市地理与城市发展研究成果及展望

[J].

Monitoring and Spatio-temporal Patterns of Construction Land in Chinese Megacities

[J].

中国超大城市建设用地遥感监测与时空格局

[J].

Application of Remote Sensing Technology in Monitoring Urban Expansion and Change——taking Tianjin as an example

[J].

遥感技术在监测城市扩张变化中的研究与应用—以天津为例

[J].

Analysis of Tianjin Urban Expansion and Spatial Morphologic Change based on GIS and RS in Recent 26 Years

[J].

基于遥感和GIS的天津城市空间形态变化分析

[J].

An Analysisof Urban Expansion and Its Dynamics based on Multi-temporal Landsat Data

[J].

基于多时相Landsat数据的城市扩张及其驱动力分析

[J].

Exploring the Mechanism of Border Effect on Urban Land Expansion: A Case Study of Beijing-Tianjin-Hebei Region in China

[J].

Urban Expansion Patterns and Their Driving Forces based on the Center of Gravity-GTWR model: A Case Study of the Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration

[J].

He Zheng Study on Response of Urban Surface Temperature to Impervious Surface Area in the City Chengdu

[J].

成都市地表温度对不透水面的响应研究

[J].

Spatio-temporal Characteristics of Intra-urban Land Cover in the Cities of China and USA from 1978 to 2010

[J].

China's Urban Population Statistics: A Critical Evaluation

[J].

Spatiotemporal Characteristics, Patterns, and Causes of Land-use Changes in China Since the Late 1980s

[J].

The City Development Quality of Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration

[J].

京津冀城市群内城市发展质量

[J].

Space-time Pattern Evolution and Its Driving Mechanism of Urban Development Efficiency in Pan-Yangtze River Delta

[J].

泛长三角城市发展效率时空格局演化与驱动机制

[J].

Option for the Quantity Control of Construction Land Expansion based on Scenario Analysis

[J].

基于多情景分析的中国建设用地总量控制目标选择

[J].

Urban Land Use Efficiency and Coordination in China

[J].

How China’s Linked Urban–rural Construction Land Policy Impacts Rural Landscape Patterns: A Simulation Study in Tianjin, China

[J].

Power Spectra Analyses of Spatial Auto-correlations of Urban Density: An Application to the Hangzhou Metropolis

[J].

Impact of Urbanization on Energy Demand: An Empirical Study of the Yangtze River Economic Belt in China

[J].

Urban Vacant Land in Growing Urbanization: An International Review

[J].

High Spatial Resolution Landscape Indicators Show Promise in Explaining Water Quality in Urban Streams

[J].

Challenges and the Way Forward in China’s New-type Urbanization

[J].

Future Flood Losses in Major Coastal Cities

[J].