1 引 言

臭氧(O3)是大气中非常重要的痕量气体[1],其中大约90%分布在10~50 km高度的平流层,其余10%分布在对流层[2] 。它是一种影响对流层—平流层大气动力、热力、辐射以及化学等过程的重要大气成分之一[3]。臭氧(主要集中在20~30 km)对紫外辐射(波长为0.2~0.29 μm)有强吸收作用,能有效阻止过多太阳紫外辐射进入对流层到达地面,是地球生物赖以生存的保护伞;而在近地表,臭氧却是一种有害的污染气体,高浓度臭氧会对人和动物的呼吸系统造成伤害,并损害植被健康[4]。另外,臭氧的强氧化特性对氮、碳、氢等的循环也起重要作用。因此臭氧的垂直分布,对于了解臭氧在气候和环境研究中所起的作用,以及在环境预测预报等方面都具有重要意义。

Ozone Mapping Profiler Suit(OMPS)是美国 Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi-NPP)卫星上搭载的五个仪器之一,于2011年10月成功上天。OMPS由3部分组成:星下点探测仪(Nadir Mapper,NM)用于测量全球大约50 km地面分辨率的臭氧总量;星下点廓线仪(Nadir Profiler,NP)用于测量平流层臭氧垂直廓线;临边探测仪(Limb Profiler,LP)用于测量平流层下层和对流层的高垂直分辨率的臭氧廓线。这3个仪器分别继承了TOMS、SBUV和航天飞机臭氧临边探测实验/临边臭氧检测实验(The Shuttle Ozone Limb Sounding Experiment / Limb Ozone Retrieval Experiment,SOLSE/LORE)的观测模式和特点。为验证OMPS臭氧观测资料在我国的产品精度和可用性,本文利用北京地区2016~2018年5月的臭氧探空资料对OMPS的LP v2.5臭氧廓线产品及NM v2.1的臭氧总量产品进行了详细验证。

2 数据描述和误差估计

2.1 卫星数据

NM和LP仪器测量方法以及各自反演臭氧的算法各不相同。其中,NM数据是利用300~380 nm波长范围的大气后向散射紫外辐射提取的大气臭氧总量信息,其空间分辨率为50 km×50 km。数据算法基于混合朗伯等效反射率(MLER)模型,用2个波长(大多数情况下为317.5 nm和331.2 nm,高浓度臭氧和高太阳天顶角时选择331.2 nm和360 nm)中较长波长推导出有效云分数估算云辐射分数,然后计算臭氧总量。此版本在有效云高度和吸收性气溶胶指数方面较之前版本做出改进,提高了臭氧总量值计算精度。NM数据名称以NMTO3-L2命名,数据文件格式以HDF5形式提供,下载地址为

OMPS反演臭氧的结果精度取决于多个因素,误差的主要原因是仪器观测误差、垂直分辨率差异造成的数据平滑误差、辐射传输模式输入参数误差、吸收性气溶胶误差以及模式本身的误差[14]。

2.2 臭氧探空资料

臭氧探空仪分为单池型和双池型。单池型含有一个反应池,代表产品有Brewer Mast[15](BM)和KC[16] 型,双池型含有正、负两个反应池,代表产品为ECC型[17,18]。两种类型均利用反应池中电化学反应产生的电信号测量出大气中臭氧浓度[19],其中ECC型阳极反应池使用饱和KI溶液,阴极反应池使用低浓度KI和溴化钾(KBr)溶液[20]。试验表明,BM和KC探空仪精密度为±10%~15%,ECC臭氧探空仪的精密度为±5%。ECC型探空仪比KC型探空仪具有更明显的技术优势[21],比BM型探空仪具有更简练的地面准备操作流程。在2011年之前,中国科学院大气物理研究所(简称IAP)使用的是KC单池型臭氧探空仪[22],之后在此基础上研制了精度更高的ECC双池型臭氧探空仪。臭氧分压计算公式为:

其中:P为臭氧分压(mPa),I为电流大小(µA),T为气泵温度(K),t100为气泵抽入反应池100 ml气体所需时间(s),η为臭氧转化效率,IBG为背景电流,

本文臭氧探空资料来自北京探空站点(116.4° E,39.8° N)双池型臭氧探空仪,资料选取的时间为2016~2018年5月,探测高度为近地面~33 km,垂直分辨率为5 ~10 m。

3 数据分析方法

3.1 方法

OMPS既有探测臭氧总量的功能,又有探测臭氧垂直廓线的优势,将NM数据和LP数据联合应用与臭氧探空资料进行对比研究,同时到考虑卫星和探空二者仪器测量的垂直分辨率的差别,通过以下步骤检验OMPS产品:

(1)2016~2018年5月臭氧探空和LP的廓线对比,对比高度为13~33 km。由于LP仪器对可见光的探测高度为13~38 km,臭氧探空仪有效探测平均高度范围为近地面~33 km,LP和探空仪之间的探测高度存在差异,需要统一二者的对比高度。另外两种探测设备的垂直分辨率也不同,臭氧探空的垂直分辨率远远高于LP仪器。在对比二者廓线时,须在同一高度下,将臭氧探空的垂直分辨率调整到与LP的观测分辨率。这里臭氧探空的垂直分辨率取与LP最大差别±1.5 km的高度。

(2)2016~2018年5月LP臭氧廓线和臭氧探空廓线积分量对比(以下称平流层臭氧总量的对比),对比高度为13~33 km。

(3)2016~2018年5月,13 km以下的NM臭氧总量与LP廓线积分差值,与同范围臭氧探空廓线积分的对比(以下称对流层臭氧总量的对比)。

(4)用2012~2018年的NM臭氧总量数据分析北京地区臭氧总量时空分布特性。

3.2 数据匹配和数据预处理

为了匹配同一天的卫星数据和臭氧探空数据,选取的LP数据是经过北京地区经纬度最大差别为±1.5°且当天北京站点有探空气球施放记录的数据。由于能与臭氧探空数据匹配到LP数据较少,且考虑到一般情况下,2 d时间以内的臭氧浓度整体变化不会太大,故将LP数据匹配探空数据的时间设置为前后两天。

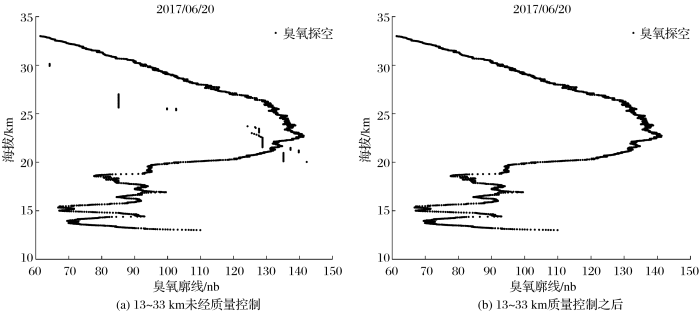

图1

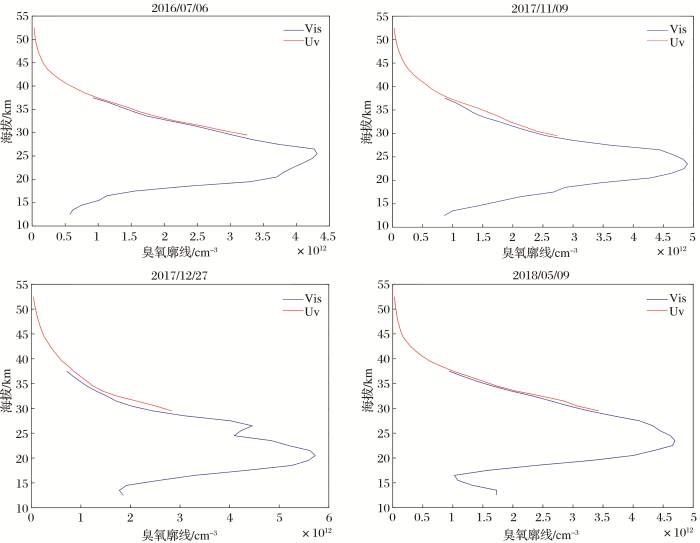

随机挑选LP数据在2016~2018年,北京地区4天的臭氧廓线,如图2所示,红线代表用紫外反演的臭氧廓线,蓝线代表用可见光反演的臭氧廓线。可以看到,可见光和紫外反演廓线重叠高度在29.5~35.5 km,紫外反演的廓线值较可见光偏大,偏差范围在±3%~5%,部分结果在32~35 km之间的反演结果一致性较好。

图2

LP臭氧廓线的单位为数密度(cm -3),臭氧探空数据廓线的单位为臭氧分压(nb),在进行对比之前还须将二者单位统一。臭氧分压换算为数密度公式为:

其中:ni为数密度(单位:cm-3);P为臭氧分压(单位:Pa);T为绝对温度(单位:K)。考虑到臭氧探空的抽气效率和放气效率随舱内气压变化(泵消系数),臭氧分压值在各分段气压内进行线性修正,在计算臭氧分压值时应乘以对应系数。

4 对比结果与结果分析

4.1 廓线对比

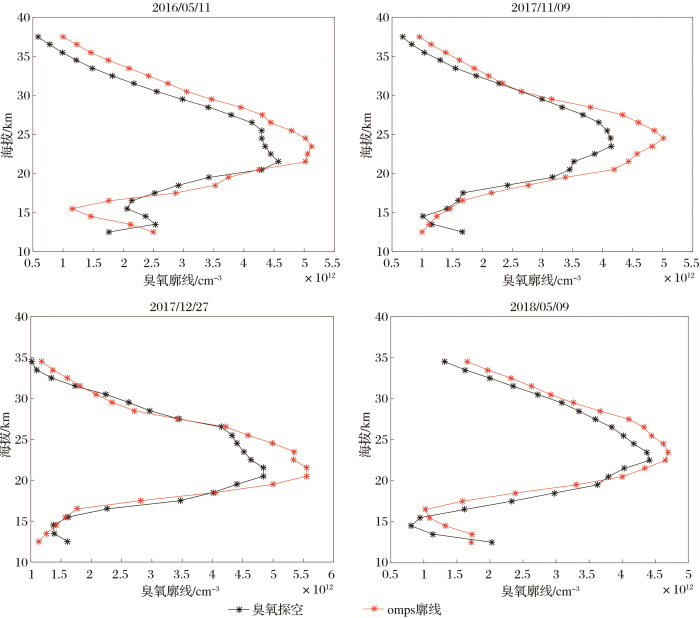

由于探空气球有效施放的频率为一周一次,卫星经过北京地区的日期较少,故2016~2018年5月二者能匹配数据只有96条。随机挑选出其中4条廓线对比结果如表1,可知这4天,LP臭氧廓线峰值均高于臭氧探空。

表1 北京地区4个日期的廓线对比结果

Table 1

| 日期 | 仪器 | 廓线峰值/cm-3 | 峰值高度/km |

|---|---|---|---|

| 20160511 | LP | 5.3×1012 | 25 |

| 臭氧探空 | 4.6×1012 | 21 | |

| 20170920 | LP | 5.0×1012 | 24 |

| 臭氧探空 | 4.2×1012 | 23 | |

| 20171226 | LP | 5.6×1012 | 21 |

| 臭氧探空 | 4.5×1012 | 20 | |

| 20180508 | LP | 4.7×1012 | 23 |

| 臭氧探空 | 4.4×1012 | 22 |

臭氧探空数据按照LP数据的分辨率,经降低分辨率处理后得到相同垂直分辨率的各个高度对应的臭氧浓度如图3所示,黑色代表降分辨率后臭氧探空的廓线,红色代表OMPS的廓线,二者在分布趋势上表现出较好一致性。其中2016年5月11日和2018年5月8日二者臭氧廓线在达到臭氧浓度峰值以后向上的高度表现出很好的一致性,相对偏差在±5%以内,符合OMPS LP L2 O3 Daily Product文档中提到的“在29.5 km和43.5 km之间LP和微波临边探测仪( Microwave Limb Sounder,MLS)探测的臭氧廓线的平均差值在±5%以内”;低于峰值的高度即平流层中下层(<18 km)偏差较大,偏差结果大于10%,呈现显著的负偏移,符合OMPS LP L2 O3 Daily Product文档中提到的“在中纬度南部(40° S~60° S)平流层下部(<18 km)观测到约10%~30%的负偏移”。出现这种现象的原因可能是人类活动,导致近地层臭氧浓度的变化差异较大。

图3

图3

卫星臭氧廓线与臭氧探空对比

(红:OMPS廓线 黑:臭氧探空廓线)

Fig.3

Ozone profile from OMPS and sounding

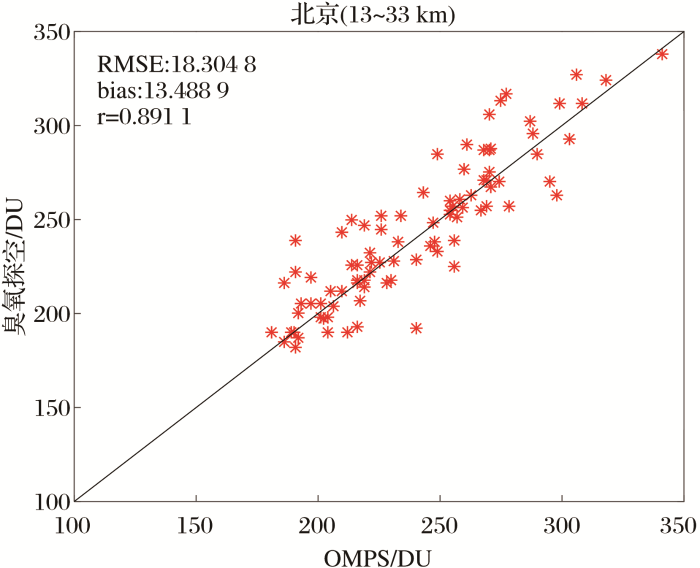

4.2 平流层臭氧总量对比

将LP廓线和臭氧探空廓线积分后得到平流层臭氧总量,计算二者相关性以及误差。如图4所示,二者平流层的臭氧总量值范围在180~350 DU之间,其中臭氧探空和LP观测到的最大值分别为341 DU和338 DU,相对偏差为0.88%;最小值分别为185 DU和186 DU,相对偏差为0.54%;探空和LP总量的数值在春冬季相对偏差较大,最大相对偏差值为14%。总体而言,卫星和探空探测的臭氧总量偏差较小,在5%以内;二者均方根误差值为18.30 DU,标准差值为13.48 DU,相关性较高,达到0.89。

图4

图4

臭氧平流层总量相关性分析

Fig.4

Correlation of total amount of ozone in stratosphere between sounding and OMPS

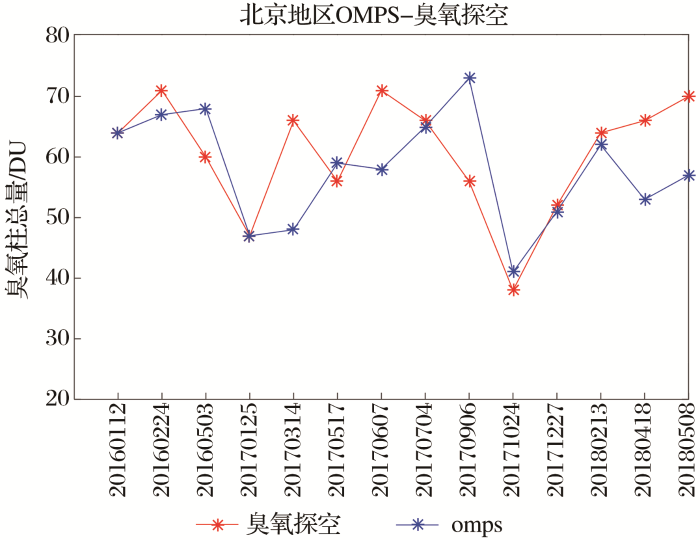

4.3 对流层臭氧总量对比

LP和NM仪器与北京地区的时空匹配后,再要与臭氧探空资料能匹配的数据较少,在已有数据范围内,能匹配到的数据仅14条。对比的对流层臭氧总量结果如表2和图5所示。二者对流层臭氧总量值相对偏差在0~37%,探空臭氧总量高于OMPS臭氧总量,最大差异值达到31 DU;3月臭氧总量都较低,大多数为60 DU左右,其中最大值70 DU,由OMPS观测得到;最小值为25 DU,也是由OMPS观测得到;二者均方根误差值为10.78 DU,标准差值为8.315 8 DU,二者比较相关,相关系数为0.62。对流层臭氧总量的误差主要原因是来自对流层顶高度[24],OMPS对流层顶高度比探空对流层顶高度大气压强平均高出3~4 hpa,加上LP仪器在可见光波长杂散光矫正中的残差,导致OMPS和臭氧探空积分出的臭氧总量差异较大。

表2 对流层臭氧总量对比结果(相对偏差)

Table 2

| 日期 | 探空臭氧总量 | OMPS总量 | 偏差 | OMPS相对偏差 |

|---|---|---|---|---|

| 20160112 | 64 | 64 | 0 | 0.00% |

| 20160224 | 71 | 67 | -4 | -5.97% |

| 20160503 | 60 | 68 | 8 | 11.76% |

| 20170125 | 47 | 47 | 0 | 0.00% |

| 20170314 | 66 | 48 | -18 | -37.50% |

| 20170517 | 56 | 59 | 3 | 5.08% |

| 20170607 | 71 | 58 | -13 | -22.41% |

| 20170704 | 66 | 65 | -1 | -1.54% |

| 20170906 | 56 | 73 | 17 | 23.29% |

| 20171024 | 38 | 41 | 3 | 7.32% |

| 20171227 | 52 | 51 | -1 | -1.96% |

| 20180213 | 64 | 62 | -2 | -3.23% |

| 20180418 | 66 | 53 | -13 | -24.53% |

| 20180508 | 70 | 57 | -13 | -22.81% |

图5

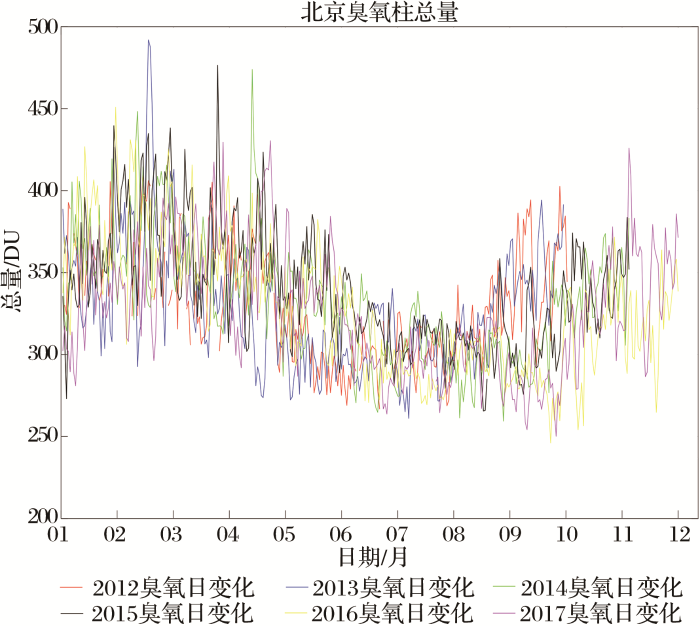

4.4 OMPS臭氧时空分布特性分析

用NM臭氧总量数据绘制北京地区2012~2018年的臭氧总量时空分布,如图6所示,2012~2018年北京平均臭氧含量值为333 DU;其中在2012~2015年前半段逐年上升,2015~2017年后半段逐年下降。近几年臭氧总量最大值出现在2013年2月,超过450 DU,最小值出现在2017年9月,低于250 DU。整体而言,北京地区的臭氧总量低值在夏季变化不明显,冬季起伏较大,特别是2013、2014和2015年高值异常突出,2017年11月初臭氧总量也相对较高。

图6

图6

OMPS资料北京地区臭氧柱总量日变化

Fig.6

Daily variation of total column amount of ozone over Beijing from OMPS

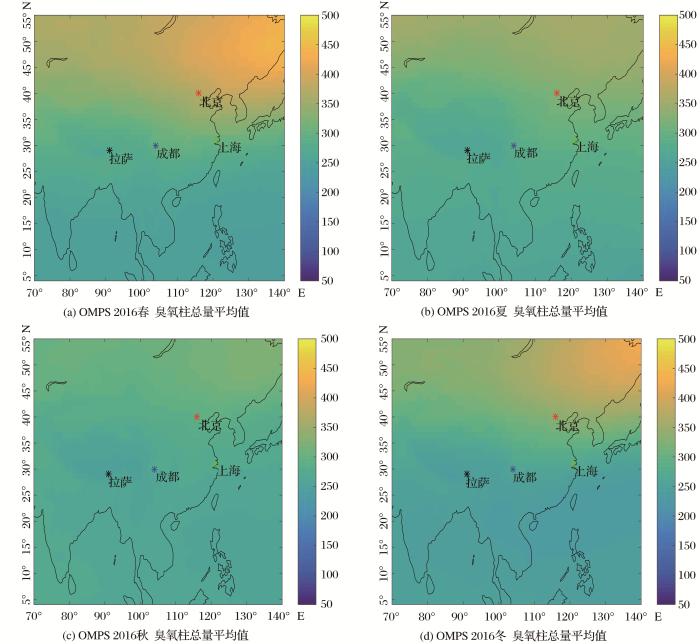

图7以2016年为例,中国4个城市的臭氧总量

图7

图7

2016年北京OMPS臭氧柱总量季平均变化图

Fig.7

Seasonal mean variation of total ozone column by OMPS over Beijing in 2016

随季节变化图,可以较为直观地看出4个地区臭氧总量:既有典型的季节变化,其表现为春冬季节含量较高,夏季含量较低,造成夏季臭氧低值的原因可能是夏季南亚高压东西震荡的结果;又有较为明显的纬度分布差异,其表现为在纬度最低的拉萨臭氧含量最少,在纬度最高的北京臭氧含量也最多。

5 结 语

本文利用北京臭氧探空站点2016~2018年共96条廓线资料,分析验证了OMPS臭氧垂直廓线、平流层臭氧总量、对流层臭氧总量,通过降低臭氧探空廓线分辨率的方法减少不同分辨率数据对比时产生的数据平滑误差,得到的主要结论如下:

(1)臭氧垂直廓线对比结果表明:OMPS资料与臭氧探空资料在北京地区的相对偏差在平流层中下层较小,在对流层中上层增大。

(2)OMPS平流层臭氧总量与臭氧探空总量的一致性较好,其中春冬季相对偏差较大,OMPS最大相对偏差值为14%;夏秋季相对偏差较小,OMPS最小相对偏差值为0;总体偏差在5%以内;二者均方根误差值为18.30 DU,标准差值为13.48 DU,相关性较高,达到0.89。OMPS平流层臭氧总量资料可以用于研究我国北京地区臭氧的季节变化规律。

(3)OMPS对流层臭氧总量与臭氧探空总量一致性较好,探空臭氧总量略高于OMPS臭氧总量,最大差异值达到31 DU;3月臭氧总量都较低大多数为60 DU左右,其中最大值70 DU,最小值为25 DU;二者均方根误差值为10.76 DU,标准差值为8.32 DU,二者相关系数为0.62。

总体而言,北京地区的OMPS臭氧资料与探空臭氧资料对比,二者有较好的一致性,该资料适用于分析北京地区20~30 km臭氧的垂直结构及水平分布。但是在近地面~对流层和平流层上层,二者仍有较大差异,未来对卫星臭氧反演方法的提高还需进一步加强。

参考文献

Satellite Remote Sensing Monitoring of Total Atmospheric Ozone Distribution and Change

[J].

卫星遥感监测大气臭氧总量分布和变化

[J].

Analysis on Spatiotemporal Characteristics of Total Column Ozone over China based on OMI Product

[J].

基于OMI数据的中国臭氧总量时空分布特征

[J].

Variation Features of Atmospheric Total Ozone over Northeast China in Recent 6 Yearsand Their Relations with Temperature

[J].

近6 a东北地区大气臭氧总量变化特征及其与气温的关系

[J].

Analysis on Spatiotemporal Characteristics of Total Column Ozone over China based on OMI Product

[J].

基于OMI数据的中国臭氧总量时空分布特征

[J].

Stratospheric and Upper Tropospheric Aerosol Retrieval from Limb Scatter Signals

[C]∥Proc.

Determination of Vertical Ozone Distribution by Using Spacecraft Measurements Using Limb Scatter Technique

[J].

Monitoring Atmospheric Ozone from Space Limb Scatter Measurements

[C]∥ Proc.

Ozone Profile Retrieval from Limb Scatter Measurements in the HARTLEY Bands: Further Retrieval Details and Profile Comparisons

[J].

Retrievals from the Limb Ozone Retrieval Experiment on STS107

[C]∥ Proc.

Stray Light Characterization of the Limb Ozone Retrieval Experiment

[C]∥Proc.

The Rretrieval of Ozone Profiles from Limb Scatter Measurements:Results from the Shuttle Ozone Limb Sounding Experiment

[J].

Stratospheric and Upper Tropospheric Aerosol Retrieval from Limb Scatter Signals

[C]∥ Proc.

Odin/OSIRIS Observations of Stratospheric NO3 Through Sunrise and Sunset

[J].

Validation of GOME Ozone Profiles and Tropospheric Column Ozone with Ozone Sonde over China

[J].

利用探空资料验证GOME卫星臭氧数据

[J].

Atmospheric Ozonesonde: Technical Specifications and Comparisons

[J].

大气臭氧探空仪:技术指标及对比分析

[J].

The OMPS Limb Profiler Environmental Data Record Algorithm Theoretical Basis Document and Expected Performance

[J].

Electrochemical Concentration Cells for Gas Analysis

[J].

Development of an ECC Ozonesonde

[R].

Performance Tests and Outdoor Comparison Observations of Domestic Remade ECC Ozonesondes

[J].

国产ECC型O3探空仪性能测试及室外比对观测

[J].

. Atmospheric Ozonesonde: Technical Specifications and Comparisons

[J].

大气臭氧探空仪:技术指标及对比分析

[J].

Quality Analysis of Domestic Remade Ozonesonde Observation Data

[J].

国产臭氧探空仪观测数据质量分析

[J].

On Various Methods of Measuring the Vertical Distribution of Atmospheric Ozone (III)-Carbon Iodinetype Chemical Ozonesonde

[J].

Performance Tests and Outdoor Comparison Observations of Domestic Remade ECC Ozonesondes

[J].

国产ECC型O3探空仪性能测试及室外比对观测

[J].