A massive rock and ice avalanche caused the 2021 disaster at Chamoli, Indian Himalaya

2

2021

... 人类活动与山地冰冻圈的交互日益增加加剧了冰冻圈灾害风险.陡峭的山坡和高地形起伏及地震活动使山区容易发生极具破坏性的物质运动.冰川和冻土对气候变化的敏感性正在加剧这些物质运动和灾害过程[1].青藏高原及周边地区是除南、北两极地区之外全球最重要的冰川资源富集地[2].作为“亚洲水塔”的重要组成部分,青藏高原及周边地区冰川对亚洲地区水资源压力的缓解具有重要意义,特别为我国西部地区的水资源安全、生态安全和经济社会发展提供重要保障[2-3].随着气候变暖的持续和人类活动的增加,青藏高原及周边地区冰川整体处于快速消融状态,不仅影响冰川水资源储备,增大了冰川自身的不稳定性,加剧了灾害发生风险[4-5]. ...

... 除了此次发生在喜马拉雅东段的冰崩—岩崩—碎屑流灾害事件之外,2021年2月7日,喜马拉雅西段查莫里地区发生了特大规模岩崩—冰崩—泥石流事件,导致超过200人死亡或失踪和两座水电站被毁的重大灾害链事件[1].在喜马拉雅东西两侧的灾害事件中,高山冰雪和山体岩石的高位崩塌是灾害触发的直接原因.喜马拉雅西段南坡下游人口密集、水电开发集中,灾害链末端造成的损失更为严重[41-46].色东普沟相较于查莫里流域不存在水电站等大型基础设施,加之人类居住和活动有限,造成的灾害损失有限.然而,喜马拉雅流域高位崩塌造成的重大灾害链事件凸显了高寒山区冰冻圈灾害监测预警和可持续发展理念的极端重要性. ...

青藏高原及周边地区近期冰川状态失常与灾变风险

3

2019

... 人类活动与山地冰冻圈的交互日益增加加剧了冰冻圈灾害风险.陡峭的山坡和高地形起伏及地震活动使山区容易发生极具破坏性的物质运动.冰川和冻土对气候变化的敏感性正在加剧这些物质运动和灾害过程[1].青藏高原及周边地区是除南、北两极地区之外全球最重要的冰川资源富集地[2].作为“亚洲水塔”的重要组成部分,青藏高原及周边地区冰川对亚洲地区水资源压力的缓解具有重要意义,特别为我国西部地区的水资源安全、生态安全和经济社会发展提供重要保障[2-3].随着气候变暖的持续和人类活动的增加,青藏高原及周边地区冰川整体处于快速消融状态,不仅影响冰川水资源储备,增大了冰川自身的不稳定性,加剧了灾害发生风险[4-5]. ...

... [2-3].随着气候变暖的持续和人类活动的增加,青藏高原及周边地区冰川整体处于快速消融状态,不仅影响冰川水资源储备,增大了冰川自身的不稳定性,加剧了灾害发生风险[4-5]. ...

... 冰崩是指冰川突然崩解而垮塌的现象[2].西藏冰川作为青藏高原和亚洲高山区冰川的主要组成部分,历史上冰崩灾害事件时有发生.例如,1940年亚东上康布地区的冰川突然滑动,1954年年楚河上游桑旺错后方冰川的滑动,造成了400多人死亡,卡若拉川曾先后于1963年7月、1975年9月和1978年8月都发生过冰崩,巨大冰块下滑到公路路面上,1950年8月藏东南南迦巴瓦峰则隆弄冰川因地震引发巨大冰崩,一度造成雅鲁藏布江断流[33].这些冰崩都曾引起冰川洪水、泥石流、公路和河流堵塞等,造成很大的生命和财产损失,但是这些冰川的冰舌所在地形部位很陡,几乎是在悬冰舌的情况下发生了灾难性的冰川崩塌和滑动.相反,阿汝错冰崩是一起历史罕见的低角度山地冰川的大规模冰崩灾害事件,冰崩体积合计达151×106 m3.之前,2002年报道的体积为130×106 m3的高加索山脉Kolka冰崩被认为是全球唯一的大量冰崩流动和跃动相伴的灾难性冰川崩塌事件[34].无论是低角度山地冰川还是悬冰川,冰川崩塌一般都发生在盛夏高温多雨时期. ...

青藏高原及周边地区近期冰川状态失常与灾变风险

3

2019

... 人类活动与山地冰冻圈的交互日益增加加剧了冰冻圈灾害风险.陡峭的山坡和高地形起伏及地震活动使山区容易发生极具破坏性的物质运动.冰川和冻土对气候变化的敏感性正在加剧这些物质运动和灾害过程[1].青藏高原及周边地区是除南、北两极地区之外全球最重要的冰川资源富集地[2].作为“亚洲水塔”的重要组成部分,青藏高原及周边地区冰川对亚洲地区水资源压力的缓解具有重要意义,特别为我国西部地区的水资源安全、生态安全和经济社会发展提供重要保障[2-3].随着气候变暖的持续和人类活动的增加,青藏高原及周边地区冰川整体处于快速消融状态,不仅影响冰川水资源储备,增大了冰川自身的不稳定性,加剧了灾害发生风险[4-5]. ...

... [2-3].随着气候变暖的持续和人类活动的增加,青藏高原及周边地区冰川整体处于快速消融状态,不仅影响冰川水资源储备,增大了冰川自身的不稳定性,加剧了灾害发生风险[4-5]. ...

... 冰崩是指冰川突然崩解而垮塌的现象[2].西藏冰川作为青藏高原和亚洲高山区冰川的主要组成部分,历史上冰崩灾害事件时有发生.例如,1940年亚东上康布地区的冰川突然滑动,1954年年楚河上游桑旺错后方冰川的滑动,造成了400多人死亡,卡若拉川曾先后于1963年7月、1975年9月和1978年8月都发生过冰崩,巨大冰块下滑到公路路面上,1950年8月藏东南南迦巴瓦峰则隆弄冰川因地震引发巨大冰崩,一度造成雅鲁藏布江断流[33].这些冰崩都曾引起冰川洪水、泥石流、公路和河流堵塞等,造成很大的生命和财产损失,但是这些冰川的冰舌所在地形部位很陡,几乎是在悬冰舌的情况下发生了灾难性的冰川崩塌和滑动.相反,阿汝错冰崩是一起历史罕见的低角度山地冰川的大规模冰崩灾害事件,冰崩体积合计达151×106 m3.之前,2002年报道的体积为130×106 m3的高加索山脉Kolka冰崩被认为是全球唯一的大量冰崩流动和跃动相伴的灾难性冰川崩塌事件[34].无论是低角度山地冰川还是悬冰川,冰川崩塌一般都发生在盛夏高温多雨时期. ...

Climate change will affect the Asian water towers

1

2010

... 人类活动与山地冰冻圈的交互日益增加加剧了冰冻圈灾害风险.陡峭的山坡和高地形起伏及地震活动使山区容易发生极具破坏性的物质运动.冰川和冻土对气候变化的敏感性正在加剧这些物质运动和灾害过程[1].青藏高原及周边地区是除南、北两极地区之外全球最重要的冰川资源富集地[2].作为“亚洲水塔”的重要组成部分,青藏高原及周边地区冰川对亚洲地区水资源压力的缓解具有重要意义,特别为我国西部地区的水资源安全、生态安全和经济社会发展提供重要保障[2-3].随着气候变暖的持续和人类活动的增加,青藏高原及周边地区冰川整体处于快速消融状态,不仅影响冰川水资源储备,增大了冰川自身的不稳定性,加剧了灾害发生风险[4-5]. ...

青藏高原及周边地区的冰川灾害

7

2019

... 人类活动与山地冰冻圈的交互日益增加加剧了冰冻圈灾害风险.陡峭的山坡和高地形起伏及地震活动使山区容易发生极具破坏性的物质运动.冰川和冻土对气候变化的敏感性正在加剧这些物质运动和灾害过程[1].青藏高原及周边地区是除南、北两极地区之外全球最重要的冰川资源富集地[2].作为“亚洲水塔”的重要组成部分,青藏高原及周边地区冰川对亚洲地区水资源压力的缓解具有重要意义,特别为我国西部地区的水资源安全、生态安全和经济社会发展提供重要保障[2-3].随着气候变暖的持续和人类活动的增加,青藏高原及周边地区冰川整体处于快速消融状态,不仅影响冰川水资源储备,增大了冰川自身的不稳定性,加剧了灾害发生风险[4-5]. ...

... 在全球气候变暖大背景下,青藏高原过去相对稳定的冰川已经变得越来越不稳定,有的还出现了剧烈运动和强烈消融,进而导致各种冰川灾害的发生[4].冰崩等以往罕见的冰冻圈灾害时有发生.2016年和2018年,在西藏西北部阿里和东南部林芝先后发生了大规模冰崩事件.这两种类型完全不同的冰川连续发生冰崩灾害事件,很可能说明目前青藏高原的冰川整体上处于不稳定状态,灾害发生概率与空间范围正逐渐增大[4-5].冰川灾害有时还引发次生灾害,形成一个从冰冻圈开始,继而影响到岩石圈、水圈、生物圈、人类圈的灾害链,延长和放大灾害后果[6]. ...

... [4-5].冰川灾害有时还引发次生灾害,形成一个从冰冻圈开始,继而影响到岩石圈、水圈、生物圈、人类圈的灾害链,延长和放大灾害后果[6]. ...

... 在全球变暖趋势下,冰崩、冰川跃动、雪崩、冰湖溃决等冰冻圈灾害在青藏高原及其周边地区呈逐渐增多趋势,受灾范围也在不断扩大[4-7].研究表明,在青藏高原,西藏的冰崩隐患点数量最多,占整个青藏高原的近60%,且大部分位于喜马拉雅山脉和念青唐古拉山及其东延高山[9].因此,对未来青藏高原特别是西藏冰冻圈灾害监测和应对措施提出了更高的要求.利用高分辨率卫星遥感图像对冰崩高危险区的冰川进行有针对性的动态监测,进而开展冰崩灾害风险评估和预警,是防灾减灾和减轻灾害损失的重要途径.Sentinel-2相比Landsat 等卫星遥感数据无论从空间分辨率还是从重访周期、波谱分辨率和图像宽幅都实现了革命性跨越.卫星传感器有专门用于冰雪监测和云雪识别的短波红外波段,使得Sentinel-2在冰雪和冰冻圈灾害监测中具有其他高分辨率卫星遥感数据无可比拟的优势. ...

... 2016年7月17日,西藏阿里地区日土县阿汝错湖区的53号冰川发生了崩塌,冰崩体携带大量碎屑物质向偏东方向滑动约7 km后快速冲入阿汝错,产生20 m高的湖啸,导致湖泊水位上涨9 m,阿汝错湖水向对岸前推了约240 m.此次冰崩造成当地9名牧民遇难,数百头牲畜被埋,大量草场被毁[29].9月21日,同一冰川群的50号冰川再次发生冰崩[4-5,29-30].如此大规模的冰川崩塌事件连续发生在一直以来冰川活动较为稳定的青藏高原内陆地区,极为罕见[29-31].冰崩发生后,冰崩体的后期融化使其下游湖美玛错水位上涨迅速,2016—2019年湖泊水位升高3 m,冰体融化对湖泊扩张的贡献率达到23%[32]. ...

... 2016年在阿汝错流域发生的两次冰崩灾害性事件迅速成为国内外焦点,国际上许多知名科学家纷纷研究此次冰崩发生的原因[5,30].冰崩是冰川不稳定的表现,主要发生因素包括气候、地形、冰体热力状况、基岩不稳定性及地震活动等[4].近年来,全球气候变暖逐渐被发现可能是引发冰崩灾害的主要深层次原因[4-5].Kääb等[30]通过卫星遥感、数值模拟和野外调查对阿汝错冰崩事件的起因进行了系统研究,结果表明阿汝错两次冰崩事件不存在单一的触发因子,是多种因素综合作用的结果,是气候、天气驱动的外力强迫作用在特定的多温和软性基岩的冰川特性上引起的,是一起历史罕见的低角度冰川的巨大灾难性不稳定事件[30]. ...

... [4-5].Kääb等[30]通过卫星遥感、数值模拟和野外调查对阿汝错冰崩事件的起因进行了系统研究,结果表明阿汝错两次冰崩事件不存在单一的触发因子,是多种因素综合作用的结果,是气候、天气驱动的外力强迫作用在特定的多温和软性基岩的冰川特性上引起的,是一起历史罕见的低角度冰川的巨大灾难性不稳定事件[30]. ...

青藏高原及周边地区的冰川灾害

7

2019

... 人类活动与山地冰冻圈的交互日益增加加剧了冰冻圈灾害风险.陡峭的山坡和高地形起伏及地震活动使山区容易发生极具破坏性的物质运动.冰川和冻土对气候变化的敏感性正在加剧这些物质运动和灾害过程[1].青藏高原及周边地区是除南、北两极地区之外全球最重要的冰川资源富集地[2].作为“亚洲水塔”的重要组成部分,青藏高原及周边地区冰川对亚洲地区水资源压力的缓解具有重要意义,特别为我国西部地区的水资源安全、生态安全和经济社会发展提供重要保障[2-3].随着气候变暖的持续和人类活动的增加,青藏高原及周边地区冰川整体处于快速消融状态,不仅影响冰川水资源储备,增大了冰川自身的不稳定性,加剧了灾害发生风险[4-5]. ...

... 在全球气候变暖大背景下,青藏高原过去相对稳定的冰川已经变得越来越不稳定,有的还出现了剧烈运动和强烈消融,进而导致各种冰川灾害的发生[4].冰崩等以往罕见的冰冻圈灾害时有发生.2016年和2018年,在西藏西北部阿里和东南部林芝先后发生了大规模冰崩事件.这两种类型完全不同的冰川连续发生冰崩灾害事件,很可能说明目前青藏高原的冰川整体上处于不稳定状态,灾害发生概率与空间范围正逐渐增大[4-5].冰川灾害有时还引发次生灾害,形成一个从冰冻圈开始,继而影响到岩石圈、水圈、生物圈、人类圈的灾害链,延长和放大灾害后果[6]. ...

... [4-5].冰川灾害有时还引发次生灾害,形成一个从冰冻圈开始,继而影响到岩石圈、水圈、生物圈、人类圈的灾害链,延长和放大灾害后果[6]. ...

... 在全球变暖趋势下,冰崩、冰川跃动、雪崩、冰湖溃决等冰冻圈灾害在青藏高原及其周边地区呈逐渐增多趋势,受灾范围也在不断扩大[4-7].研究表明,在青藏高原,西藏的冰崩隐患点数量最多,占整个青藏高原的近60%,且大部分位于喜马拉雅山脉和念青唐古拉山及其东延高山[9].因此,对未来青藏高原特别是西藏冰冻圈灾害监测和应对措施提出了更高的要求.利用高分辨率卫星遥感图像对冰崩高危险区的冰川进行有针对性的动态监测,进而开展冰崩灾害风险评估和预警,是防灾减灾和减轻灾害损失的重要途径.Sentinel-2相比Landsat 等卫星遥感数据无论从空间分辨率还是从重访周期、波谱分辨率和图像宽幅都实现了革命性跨越.卫星传感器有专门用于冰雪监测和云雪识别的短波红外波段,使得Sentinel-2在冰雪和冰冻圈灾害监测中具有其他高分辨率卫星遥感数据无可比拟的优势. ...

... 2016年7月17日,西藏阿里地区日土县阿汝错湖区的53号冰川发生了崩塌,冰崩体携带大量碎屑物质向偏东方向滑动约7 km后快速冲入阿汝错,产生20 m高的湖啸,导致湖泊水位上涨9 m,阿汝错湖水向对岸前推了约240 m.此次冰崩造成当地9名牧民遇难,数百头牲畜被埋,大量草场被毁[29].9月21日,同一冰川群的50号冰川再次发生冰崩[4-5,29-30].如此大规模的冰川崩塌事件连续发生在一直以来冰川活动较为稳定的青藏高原内陆地区,极为罕见[29-31].冰崩发生后,冰崩体的后期融化使其下游湖美玛错水位上涨迅速,2016—2019年湖泊水位升高3 m,冰体融化对湖泊扩张的贡献率达到23%[32]. ...

... 2016年在阿汝错流域发生的两次冰崩灾害性事件迅速成为国内外焦点,国际上许多知名科学家纷纷研究此次冰崩发生的原因[5,30].冰崩是冰川不稳定的表现,主要发生因素包括气候、地形、冰体热力状况、基岩不稳定性及地震活动等[4].近年来,全球气候变暖逐渐被发现可能是引发冰崩灾害的主要深层次原因[4-5].Kääb等[30]通过卫星遥感、数值模拟和野外调查对阿汝错冰崩事件的起因进行了系统研究,结果表明阿汝错两次冰崩事件不存在单一的触发因子,是多种因素综合作用的结果,是气候、天气驱动的外力强迫作用在特定的多温和软性基岩的冰川特性上引起的,是一起历史罕见的低角度冰川的巨大灾难性不稳定事件[30]. ...

... [4-5].Kääb等[30]通过卫星遥感、数值模拟和野外调查对阿汝错冰崩事件的起因进行了系统研究,结果表明阿汝错两次冰崩事件不存在单一的触发因子,是多种因素综合作用的结果,是气候、天气驱动的外力强迫作用在特定的多温和软性基岩的冰川特性上引起的,是一起历史罕见的低角度冰川的巨大灾难性不稳定事件[30]. ...

高亚洲地区冰崩灾害的研究进展

7

2018

... 人类活动与山地冰冻圈的交互日益增加加剧了冰冻圈灾害风险.陡峭的山坡和高地形起伏及地震活动使山区容易发生极具破坏性的物质运动.冰川和冻土对气候变化的敏感性正在加剧这些物质运动和灾害过程[1].青藏高原及周边地区是除南、北两极地区之外全球最重要的冰川资源富集地[2].作为“亚洲水塔”的重要组成部分,青藏高原及周边地区冰川对亚洲地区水资源压力的缓解具有重要意义,特别为我国西部地区的水资源安全、生态安全和经济社会发展提供重要保障[2-3].随着气候变暖的持续和人类活动的增加,青藏高原及周边地区冰川整体处于快速消融状态,不仅影响冰川水资源储备,增大了冰川自身的不稳定性,加剧了灾害发生风险[4-5]. ...

... 在全球气候变暖大背景下,青藏高原过去相对稳定的冰川已经变得越来越不稳定,有的还出现了剧烈运动和强烈消融,进而导致各种冰川灾害的发生[4].冰崩等以往罕见的冰冻圈灾害时有发生.2016年和2018年,在西藏西北部阿里和东南部林芝先后发生了大规模冰崩事件.这两种类型完全不同的冰川连续发生冰崩灾害事件,很可能说明目前青藏高原的冰川整体上处于不稳定状态,灾害发生概率与空间范围正逐渐增大[4-5].冰川灾害有时还引发次生灾害,形成一个从冰冻圈开始,继而影响到岩石圈、水圈、生物圈、人类圈的灾害链,延长和放大灾害后果[6]. ...

... 2016年7月17日,西藏阿里地区日土县阿汝错湖区的53号冰川发生了崩塌,冰崩体携带大量碎屑物质向偏东方向滑动约7 km后快速冲入阿汝错,产生20 m高的湖啸,导致湖泊水位上涨9 m,阿汝错湖水向对岸前推了约240 m.此次冰崩造成当地9名牧民遇难,数百头牲畜被埋,大量草场被毁[29].9月21日,同一冰川群的50号冰川再次发生冰崩[4-5,29-30].如此大规模的冰川崩塌事件连续发生在一直以来冰川活动较为稳定的青藏高原内陆地区,极为罕见[29-31].冰崩发生后,冰崩体的后期融化使其下游湖美玛错水位上涨迅速,2016—2019年湖泊水位升高3 m,冰体融化对湖泊扩张的贡献率达到23%[32]. ...

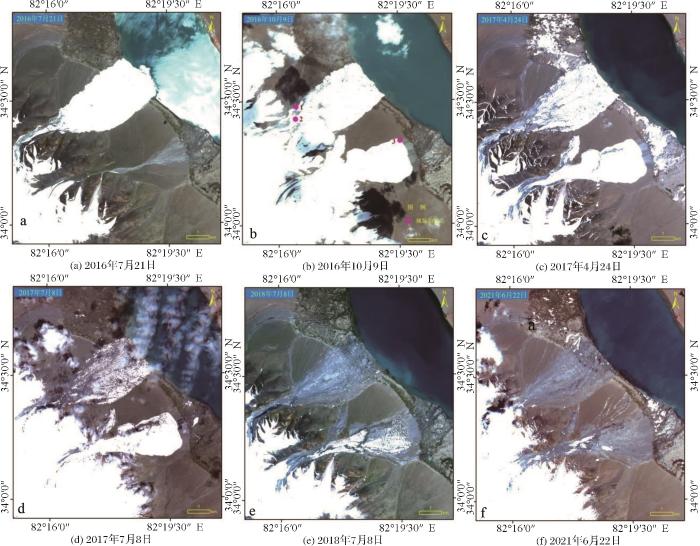

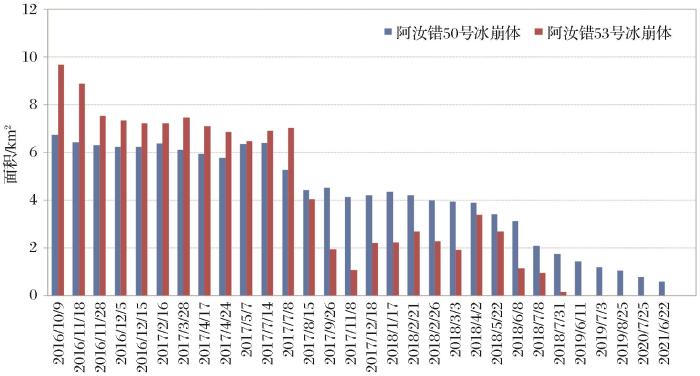

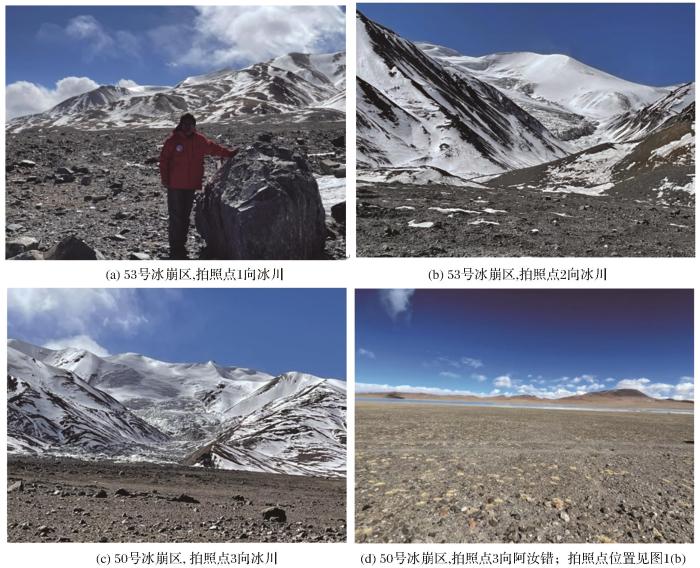

... Sentinel-2获取的卫星遥感图像很好地记录了此次冰崩事件发生的过程.图1(a)是53号冰川发生崩塌4 d后于2016年7月21日Sentinel-2卫星首次观测到的冰崩灾害实况卫星遥感影像图.经测量,冰崩堆积体长6.80 km、宽2.45km、面积为9.67 km2,平均厚度约7.5 m[5],冰崩体积约为68×106 m3[30],冰崩扇淹没湖泊最长距离675 m,淹没湖泊面积0.75 km2. ...

... 同样,阿汝错50号冰崩发生于2016年9月21日,Sentinel-2监测到的最近一次晴空图像是2016年10月9日的图像(图1(b)).该图监测显示,50号冰崩体长5.80 km、宽1.90 km、面积为6.75 km2,平均厚度超过30 m[5],估算的冰崩体约为83×106 m3[30].大部分冰崩体滑向偏东的阿汝错方向,但未到达阿汝错湖岸,距湖岸最近距离约1 km.少部分冰崩体滑向东北方向,面积0.84 km2,占50号冰崩体面积的12%. ...

... 2016年在阿汝错流域发生的两次冰崩灾害性事件迅速成为国内外焦点,国际上许多知名科学家纷纷研究此次冰崩发生的原因[5,30].冰崩是冰川不稳定的表现,主要发生因素包括气候、地形、冰体热力状况、基岩不稳定性及地震活动等[4].近年来,全球气候变暖逐渐被发现可能是引发冰崩灾害的主要深层次原因[4-5].Kääb等[30]通过卫星遥感、数值模拟和野外调查对阿汝错冰崩事件的起因进行了系统研究,结果表明阿汝错两次冰崩事件不存在单一的触发因子,是多种因素综合作用的结果,是气候、天气驱动的外力强迫作用在特定的多温和软性基岩的冰川特性上引起的,是一起历史罕见的低角度冰川的巨大灾难性不稳定事件[30]. ...

... -5].Kääb等[30]通过卫星遥感、数值模拟和野外调查对阿汝错冰崩事件的起因进行了系统研究,结果表明阿汝错两次冰崩事件不存在单一的触发因子,是多种因素综合作用的结果,是气候、天气驱动的外力强迫作用在特定的多温和软性基岩的冰川特性上引起的,是一起历史罕见的低角度冰川的巨大灾难性不稳定事件[30]. ...

高亚洲地区冰崩灾害的研究进展

7

2018

... 人类活动与山地冰冻圈的交互日益增加加剧了冰冻圈灾害风险.陡峭的山坡和高地形起伏及地震活动使山区容易发生极具破坏性的物质运动.冰川和冻土对气候变化的敏感性正在加剧这些物质运动和灾害过程[1].青藏高原及周边地区是除南、北两极地区之外全球最重要的冰川资源富集地[2].作为“亚洲水塔”的重要组成部分,青藏高原及周边地区冰川对亚洲地区水资源压力的缓解具有重要意义,特别为我国西部地区的水资源安全、生态安全和经济社会发展提供重要保障[2-3].随着气候变暖的持续和人类活动的增加,青藏高原及周边地区冰川整体处于快速消融状态,不仅影响冰川水资源储备,增大了冰川自身的不稳定性,加剧了灾害发生风险[4-5]. ...

... 在全球气候变暖大背景下,青藏高原过去相对稳定的冰川已经变得越来越不稳定,有的还出现了剧烈运动和强烈消融,进而导致各种冰川灾害的发生[4].冰崩等以往罕见的冰冻圈灾害时有发生.2016年和2018年,在西藏西北部阿里和东南部林芝先后发生了大规模冰崩事件.这两种类型完全不同的冰川连续发生冰崩灾害事件,很可能说明目前青藏高原的冰川整体上处于不稳定状态,灾害发生概率与空间范围正逐渐增大[4-5].冰川灾害有时还引发次生灾害,形成一个从冰冻圈开始,继而影响到岩石圈、水圈、生物圈、人类圈的灾害链,延长和放大灾害后果[6]. ...

... 2016年7月17日,西藏阿里地区日土县阿汝错湖区的53号冰川发生了崩塌,冰崩体携带大量碎屑物质向偏东方向滑动约7 km后快速冲入阿汝错,产生20 m高的湖啸,导致湖泊水位上涨9 m,阿汝错湖水向对岸前推了约240 m.此次冰崩造成当地9名牧民遇难,数百头牲畜被埋,大量草场被毁[29].9月21日,同一冰川群的50号冰川再次发生冰崩[4-5,29-30].如此大规模的冰川崩塌事件连续发生在一直以来冰川活动较为稳定的青藏高原内陆地区,极为罕见[29-31].冰崩发生后,冰崩体的后期融化使其下游湖美玛错水位上涨迅速,2016—2019年湖泊水位升高3 m,冰体融化对湖泊扩张的贡献率达到23%[32]. ...

... Sentinel-2获取的卫星遥感图像很好地记录了此次冰崩事件发生的过程.图1(a)是53号冰川发生崩塌4 d后于2016年7月21日Sentinel-2卫星首次观测到的冰崩灾害实况卫星遥感影像图.经测量,冰崩堆积体长6.80 km、宽2.45km、面积为9.67 km2,平均厚度约7.5 m[5],冰崩体积约为68×106 m3[30],冰崩扇淹没湖泊最长距离675 m,淹没湖泊面积0.75 km2. ...

... 同样,阿汝错50号冰崩发生于2016年9月21日,Sentinel-2监测到的最近一次晴空图像是2016年10月9日的图像(图1(b)).该图监测显示,50号冰崩体长5.80 km、宽1.90 km、面积为6.75 km2,平均厚度超过30 m[5],估算的冰崩体约为83×106 m3[30].大部分冰崩体滑向偏东的阿汝错方向,但未到达阿汝错湖岸,距湖岸最近距离约1 km.少部分冰崩体滑向东北方向,面积0.84 km2,占50号冰崩体面积的12%. ...

... 2016年在阿汝错流域发生的两次冰崩灾害性事件迅速成为国内外焦点,国际上许多知名科学家纷纷研究此次冰崩发生的原因[5,30].冰崩是冰川不稳定的表现,主要发生因素包括气候、地形、冰体热力状况、基岩不稳定性及地震活动等[4].近年来,全球气候变暖逐渐被发现可能是引发冰崩灾害的主要深层次原因[4-5].Kääb等[30]通过卫星遥感、数值模拟和野外调查对阿汝错冰崩事件的起因进行了系统研究,结果表明阿汝错两次冰崩事件不存在单一的触发因子,是多种因素综合作用的结果,是气候、天气驱动的外力强迫作用在特定的多温和软性基岩的冰川特性上引起的,是一起历史罕见的低角度冰川的巨大灾难性不稳定事件[30]. ...

... -5].Kääb等[30]通过卫星遥感、数值模拟和野外调查对阿汝错冰崩事件的起因进行了系统研究,结果表明阿汝错两次冰崩事件不存在单一的触发因子,是多种因素综合作用的结果,是气候、天气驱动的外力强迫作用在特定的多温和软性基岩的冰川特性上引起的,是一起历史罕见的低角度冰川的巨大灾难性不稳定事件[30]. ...

全球冰冻圈灾害高风险区: 影响与态势

1

2019

... 在全球气候变暖大背景下,青藏高原过去相对稳定的冰川已经变得越来越不稳定,有的还出现了剧烈运动和强烈消融,进而导致各种冰川灾害的发生[4].冰崩等以往罕见的冰冻圈灾害时有发生.2016年和2018年,在西藏西北部阿里和东南部林芝先后发生了大规模冰崩事件.这两种类型完全不同的冰川连续发生冰崩灾害事件,很可能说明目前青藏高原的冰川整体上处于不稳定状态,灾害发生概率与空间范围正逐渐增大[4-5].冰川灾害有时还引发次生灾害,形成一个从冰冻圈开始,继而影响到岩石圈、水圈、生物圈、人类圈的灾害链,延长和放大灾害后果[6]. ...

全球冰冻圈灾害高风险区: 影响与态势

1

2019

... 在全球气候变暖大背景下,青藏高原过去相对稳定的冰川已经变得越来越不稳定,有的还出现了剧烈运动和强烈消融,进而导致各种冰川灾害的发生[4].冰崩等以往罕见的冰冻圈灾害时有发生.2016年和2018年,在西藏西北部阿里和东南部林芝先后发生了大规模冰崩事件.这两种类型完全不同的冰川连续发生冰崩灾害事件,很可能说明目前青藏高原的冰川整体上处于不稳定状态,灾害发生概率与空间范围正逐渐增大[4-5].冰川灾害有时还引发次生灾害,形成一个从冰冻圈开始,继而影响到岩石圈、水圈、生物圈、人类圈的灾害链,延长和放大灾害后果[6]. ...

雅鲁藏布江下游色东普沟高位地质灾害发育特征遥感解译

4

2021

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

... 在全球变暖趋势下,冰崩、冰川跃动、雪崩、冰湖溃决等冰冻圈灾害在青藏高原及其周边地区呈逐渐增多趋势,受灾范围也在不断扩大[4-7].研究表明,在青藏高原,西藏的冰崩隐患点数量最多,占整个青藏高原的近60%,且大部分位于喜马拉雅山脉和念青唐古拉山及其东延高山[9].因此,对未来青藏高原特别是西藏冰冻圈灾害监测和应对措施提出了更高的要求.利用高分辨率卫星遥感图像对冰崩高危险区的冰川进行有针对性的动态监测,进而开展冰崩灾害风险评估和预警,是防灾减灾和减轻灾害损失的重要途径.Sentinel-2相比Landsat 等卫星遥感数据无论从空间分辨率还是从重访周期、波谱分辨率和图像宽幅都实现了革命性跨越.卫星传感器有专门用于冰雪监测和云雪识别的短波红外波段,使得Sentinel-2在冰雪和冰冻圈灾害监测中具有其他高分辨率卫星遥感数据无可比拟的优势. ...

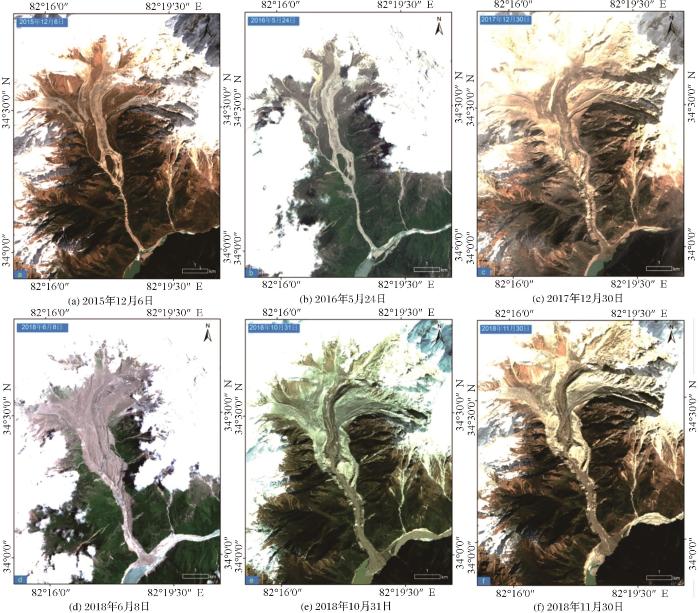

... 色东普沟位于西藏米林县雅鲁藏布江下游左岸加拉白垒峰下方,属于念青唐古拉山脉东延高山峡谷区.流域面积67 km2,近南北向发育,上游地形宽阔陡峭,冰川发育,中下游地形狭窄,呈阶梯状“V”字型.流域最高点为加拉白垒峰,海拔高度7 294 m,最低点为沟口与雅鲁藏布江交汇处,海拔2 746 m,高差4 548 m[7,35].色东普沟主沟长约7.6 km,入江处沟口宽度230 m. ...

... 2018年10月17日色东普沟发生高位冰崩—岩崩—碎屑流,崩滑体冲出沟口并堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖,历时56 h后堰塞坝体溃决,水流通过堰塞湖右岸自然漫顶过流.针对此次冰崩—碎屑流发生过程的研究表明,色东普沟后部加拉白垒峰西北偏西侧海拔6 000 m左右近山顶部位发生冰崩岩崩,在重力作用下沿陡峻斜坡向南南西崩滑,断裂解体后迅速滑塌铲刮沟道并裹挟碎屑物转向南南东冲击,沿途再次解体,快速奔流,铲刮沟底和两侧,最终冲出沟口堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖[35].冰崩岩崩最高点至沟口总长10.2 km.10月29日色东普沟再次发生冰崩—碎屑流—泥石流,冲出沟口,堆积在已有堰塞体之上,导致再次堵塞雅鲁藏布江,24 h后江水自然过顶漫流[7,36].针对灾害发生区域山高谷深,人烟稀少,交通困难的实际,提出了适应自然、全面避让和适当疏导的防灾减灾对策[35].两次冰崩—碎屑流—堰塞湖—溃决洪水灾害链造成20多个村庄被淹,近6 000 人受灾.2018年10月31日获取的Sentinel-2卫星图像很好地记录了此次大规模冰崩碎屑流事件.原有的沟口冲积扇被新的碎屑物覆盖后雅鲁藏布江被完全堵塞,沟口冲积扇总面积达72.4×104 m2,堰塞湖水位上涨后沟口水域面积明显加大,流域后部中间高位山沟右侧南南西向的冰川岩石崩滑区极为明显(图4(e)). ...

雅鲁藏布江下游色东普沟高位地质灾害发育特征遥感解译

4

2021

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

... 在全球变暖趋势下,冰崩、冰川跃动、雪崩、冰湖溃决等冰冻圈灾害在青藏高原及其周边地区呈逐渐增多趋势,受灾范围也在不断扩大[4-7].研究表明,在青藏高原,西藏的冰崩隐患点数量最多,占整个青藏高原的近60%,且大部分位于喜马拉雅山脉和念青唐古拉山及其东延高山[9].因此,对未来青藏高原特别是西藏冰冻圈灾害监测和应对措施提出了更高的要求.利用高分辨率卫星遥感图像对冰崩高危险区的冰川进行有针对性的动态监测,进而开展冰崩灾害风险评估和预警,是防灾减灾和减轻灾害损失的重要途径.Sentinel-2相比Landsat 等卫星遥感数据无论从空间分辨率还是从重访周期、波谱分辨率和图像宽幅都实现了革命性跨越.卫星传感器有专门用于冰雪监测和云雪识别的短波红外波段,使得Sentinel-2在冰雪和冰冻圈灾害监测中具有其他高分辨率卫星遥感数据无可比拟的优势. ...

... 色东普沟位于西藏米林县雅鲁藏布江下游左岸加拉白垒峰下方,属于念青唐古拉山脉东延高山峡谷区.流域面积67 km2,近南北向发育,上游地形宽阔陡峭,冰川发育,中下游地形狭窄,呈阶梯状“V”字型.流域最高点为加拉白垒峰,海拔高度7 294 m,最低点为沟口与雅鲁藏布江交汇处,海拔2 746 m,高差4 548 m[7,35].色东普沟主沟长约7.6 km,入江处沟口宽度230 m. ...

... 2018年10月17日色东普沟发生高位冰崩—岩崩—碎屑流,崩滑体冲出沟口并堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖,历时56 h后堰塞坝体溃决,水流通过堰塞湖右岸自然漫顶过流.针对此次冰崩—碎屑流发生过程的研究表明,色东普沟后部加拉白垒峰西北偏西侧海拔6 000 m左右近山顶部位发生冰崩岩崩,在重力作用下沿陡峻斜坡向南南西崩滑,断裂解体后迅速滑塌铲刮沟道并裹挟碎屑物转向南南东冲击,沿途再次解体,快速奔流,铲刮沟底和两侧,最终冲出沟口堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖[35].冰崩岩崩最高点至沟口总长10.2 km.10月29日色东普沟再次发生冰崩—碎屑流—泥石流,冲出沟口,堆积在已有堰塞体之上,导致再次堵塞雅鲁藏布江,24 h后江水自然过顶漫流[7,36].针对灾害发生区域山高谷深,人烟稀少,交通困难的实际,提出了适应自然、全面避让和适当疏导的防灾减灾对策[35].两次冰崩—碎屑流—堰塞湖—溃决洪水灾害链造成20多个村庄被淹,近6 000 人受灾.2018年10月31日获取的Sentinel-2卫星图像很好地记录了此次大规模冰崩碎屑流事件.原有的沟口冲积扇被新的碎屑物覆盖后雅鲁藏布江被完全堵塞,沟口冲积扇总面积达72.4×104 m2,堰塞湖水位上涨后沟口水域面积明显加大,流域后部中间高位山沟右侧南南西向的冰川岩石崩滑区极为明显(图4(e)). ...

西藏聂拉木县嘉龙湖冰湖溃决型泥石流危险性评价

1

2020

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

西藏聂拉木县嘉龙湖冰湖溃决型泥石流危险性评价

1

2020

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

青藏高原冰崩隐患发育分布规律及危险性

2

2022

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

... 在全球变暖趋势下,冰崩、冰川跃动、雪崩、冰湖溃决等冰冻圈灾害在青藏高原及其周边地区呈逐渐增多趋势,受灾范围也在不断扩大[4-7].研究表明,在青藏高原,西藏的冰崩隐患点数量最多,占整个青藏高原的近60%,且大部分位于喜马拉雅山脉和念青唐古拉山及其东延高山[9].因此,对未来青藏高原特别是西藏冰冻圈灾害监测和应对措施提出了更高的要求.利用高分辨率卫星遥感图像对冰崩高危险区的冰川进行有针对性的动态监测,进而开展冰崩灾害风险评估和预警,是防灾减灾和减轻灾害损失的重要途径.Sentinel-2相比Landsat 等卫星遥感数据无论从空间分辨率还是从重访周期、波谱分辨率和图像宽幅都实现了革命性跨越.卫星传感器有专门用于冰雪监测和云雪识别的短波红外波段,使得Sentinel-2在冰雪和冰冻圈灾害监测中具有其他高分辨率卫星遥感数据无可比拟的优势. ...

青藏高原冰崩隐患发育分布规律及危险性

2

2022

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

... 在全球变暖趋势下,冰崩、冰川跃动、雪崩、冰湖溃决等冰冻圈灾害在青藏高原及其周边地区呈逐渐增多趋势,受灾范围也在不断扩大[4-7].研究表明,在青藏高原,西藏的冰崩隐患点数量最多,占整个青藏高原的近60%,且大部分位于喜马拉雅山脉和念青唐古拉山及其东延高山[9].因此,对未来青藏高原特别是西藏冰冻圈灾害监测和应对措施提出了更高的要求.利用高分辨率卫星遥感图像对冰崩高危险区的冰川进行有针对性的动态监测,进而开展冰崩灾害风险评估和预警,是防灾减灾和减轻灾害损失的重要途径.Sentinel-2相比Landsat 等卫星遥感数据无论从空间分辨率还是从重访周期、波谱分辨率和图像宽幅都实现了革命性跨越.卫星传感器有专门用于冰雪监测和云雪识别的短波红外波段,使得Sentinel-2在冰雪和冰冻圈灾害监测中具有其他高分辨率卫星遥感数据无可比拟的优势. ...

The 2002 rock/ice avalanche at Kolka /Karmadon, Russian Caucasus: assessment of extraordinary avalanche formation and mobility, and application of QuickBird satellite imagery

1

2005

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

Rapid imaging facilitates timely assessment of glacier hazards and disasters

1

2003

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

Inventory of rock glaciers in Himachal Himalaya, India using high-resolution Google Earth imagery

1

2019

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

帕米尔中部North Kyzkurgan 冰川跃动变化遥感监测

1

2021

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

帕米尔中部North Kyzkurgan 冰川跃动变化遥感监测

1

2021

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

木孜塔格西北坡鱼鳞川冰川跃动遥感监测

0

2012

木孜塔格西北坡鱼鳞川冰川跃动遥感监测

0

2012

新疆帕米尔跃动冰川遥感监测研究

1

2016

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

新疆帕米尔跃动冰川遥感监测研究

1

2016

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

Monitoring high-mountain terrain deformation from repeated air-and spaceborne optical data: Examples using digital aerial imagery and ASTER data

1

2002

... 李壮等[7]通过实地调查,结合Landsat等多期遥感影像以及InSAR雷达数据,对色东普沟高位地质灾害发育特征进行分析,结果表明2018年的两次灾害事件物源来自于1处高位岩崩区和3处高位冰崩区.柴波等[8]利用高分卫星资料和谷歌地球影像结合模型对西藏聂拉木县嘉龙错冰湖溃决危险性进行了评价,结果表明冰崩和雪崩是高山区冰湖溃决的重要致灾因子,嘉龙错上方冰川存在发生滑坡的可能性.汤明高等[9]利用Google Earth、GF-2和ZY-3高分辨率遥感影像系统研究了青藏高原冰崩隐患数量、类型、发育规律及危险性,以期为应对青藏高原冰崩灾害及防灾减灾提供科学支撑.2002年9月发生在高加索山脉的Kolka冰崩是一起罕见的巨型冰崩灾害,冰崩体积达130×106 m3,造成了130多人遇难[10].Kääb等[11]利用ASTER卫星遥感数据通过提取数字高程等数据对Kolka冰崩进行了分析,重建了此次冰崩的动力学过程.Pandey[12]利用谷歌地球高分辨率卫星影像对印度喜马拉雅喜马偕尔的岩石冰川进行第一次综合编目,结果表明研究区共有516个岩石冰川,所占面积大约为353 km2,其中59%的以冰川为源头,而41%为岩屑为源头.相关更多的研究工作关注基于Landsat等卫星遥感影像分析亚洲高山区中部冰川的跃动特征,从而为冰川跃动灾害监测和防治提供重要支撑[13-15].Kääb等[16]建议综合多种遥感技术对冰崩等冰冻圈灾害过程的潜在威胁进行评估,能够从一定程度上减少冰川灾害造成的损失. ...

Landsat-8 OLI与Sentinel-2 MSI山区遥感影像辐射一致性研究

1

2018

... Sentinel系列是哥白尼计划的核心组成部分,主要对陆地和海洋环境变化进行连续监测,为自然灾害预警及灾后应急提供帮助[17-21].Sentinel-2是一个极轨多光谱高分辨率光学成像卫星组,是到目前为止全球唯一能够免费获取的空间和光谱分辨率最高、重访周期最短、幅宽最大的光学遥感卫星.目前,Sentinel-2 由A、B两颗极地轨道卫星组成,分别于北京时间2015年6月23日和2017年3月7日发射升空,位于离地面786 km高度的太阳同步轨道上,彼此位置相距180°.Sentinel-2 通过A、B两颗卫星组成星座协同观测,大大提高了卫星对地观测周期,每5 d就能提供一次从地球56º S到83º N范围陆地表面影像数据.今后C星和D星陆续投入运行后,卫星重访周期提高一倍,其在环境和灾害监测、应急管理响应时间和时效性提升一倍.Sentinel-2已经成为哥白尼计划卫星系列中应用最广泛的卫星,60%的数据下载量来自Sentinel-2卫星.Sentinel-2卫星遥感数据已在全球环境变化、农作物生长、土地覆盖变化制图、自然灾害(如洪水、林火、滑坡、地震和火山喷发等)监测、应急管理及救援等方面得到了广泛应用. ...

Landsat-8 OLI与Sentinel-2 MSI山区遥感影像辐射一致性研究

1

2018

... Sentinel系列是哥白尼计划的核心组成部分,主要对陆地和海洋环境变化进行连续监测,为自然灾害预警及灾后应急提供帮助[17-21].Sentinel-2是一个极轨多光谱高分辨率光学成像卫星组,是到目前为止全球唯一能够免费获取的空间和光谱分辨率最高、重访周期最短、幅宽最大的光学遥感卫星.目前,Sentinel-2 由A、B两颗极地轨道卫星组成,分别于北京时间2015年6月23日和2017年3月7日发射升空,位于离地面786 km高度的太阳同步轨道上,彼此位置相距180°.Sentinel-2 通过A、B两颗卫星组成星座协同观测,大大提高了卫星对地观测周期,每5 d就能提供一次从地球56º S到83º N范围陆地表面影像数据.今后C星和D星陆续投入运行后,卫星重访周期提高一倍,其在环境和灾害监测、应急管理响应时间和时效性提升一倍.Sentinel-2已经成为哥白尼计划卫星系列中应用最广泛的卫星,60%的数据下载量来自Sentinel-2卫星.Sentinel-2卫星遥感数据已在全球环境变化、农作物生长、土地覆盖变化制图、自然灾害(如洪水、林火、滑坡、地震和火山喷发等)监测、应急管理及救援等方面得到了广泛应用. ...

The European Earth monitoring (GMES) programme: Status and perspectives

0

2012

Validation of Copernicus Sentinel-2 cloud masks obtained from MAJA, Sen2Cor, and FMask processors using reference cloud masks generated with a supervised active learning procedure

0

2019

Sentinel-2: ESA’s optical high-resolution mission for GMES operational services

0

2012

Sentinel-2 MSI–Level 2A Products Algorithm Theoretical Basis Document

1

8

... Sentinel系列是哥白尼计划的核心组成部分,主要对陆地和海洋环境变化进行连续监测,为自然灾害预警及灾后应急提供帮助[17-21].Sentinel-2是一个极轨多光谱高分辨率光学成像卫星组,是到目前为止全球唯一能够免费获取的空间和光谱分辨率最高、重访周期最短、幅宽最大的光学遥感卫星.目前,Sentinel-2 由A、B两颗极地轨道卫星组成,分别于北京时间2015年6月23日和2017年3月7日发射升空,位于离地面786 km高度的太阳同步轨道上,彼此位置相距180°.Sentinel-2 通过A、B两颗卫星组成星座协同观测,大大提高了卫星对地观测周期,每5 d就能提供一次从地球56º S到83º N范围陆地表面影像数据.今后C星和D星陆续投入运行后,卫星重访周期提高一倍,其在环境和灾害监测、应急管理响应时间和时效性提升一倍.Sentinel-2已经成为哥白尼计划卫星系列中应用最广泛的卫星,60%的数据下载量来自Sentinel-2卫星.Sentinel-2卫星遥感数据已在全球环境变化、农作物生长、土地覆盖变化制图、自然灾害(如洪水、林火、滑坡、地震和火山喷发等)监测、应急管理及救援等方面得到了广泛应用. ...

ESA's sentinel missions in support of earth system science

1

2012

... Sentinel-2卫星的波段设计源自其设计阶段与广大用户广泛讨论的结果,同时继承了Landsat和SPOT卫星的成功经验[22-24].卫星上搭载了一个采用推扫式成像模式的多光谱成像仪(MSI),是新一代多光谱光学成像仪,共有13个波段,其中波段4(红)、3(绿)、2(蓝)和近红外波段8的地面分辨率为10 m,3个植被红边波段5、6、7和两个短波红外波段11、12 及窄近红外波段8 a的地面分辨率为20 m,其余波段1、9和10的地面分辨率为60 m,详见表1. ...

A multi-temporal method for cloud detection, applied to FORMOSAT-2, VEN_S,Landsat and Sentinel-2 images

0

2010

Improvement and expansion of the FMask algorithm: Cloud, cloud shadow, and snow detection for Landsats 4-7,8,and Sentinel 2 images

1

2015

... Sentinel-2卫星的波段设计源自其设计阶段与广大用户广泛讨论的结果,同时继承了Landsat和SPOT卫星的成功经验[22-24].卫星上搭载了一个采用推扫式成像模式的多光谱成像仪(MSI),是新一代多光谱光学成像仪,共有13个波段,其中波段4(红)、3(绿)、2(蓝)和近红外波段8的地面分辨率为10 m,3个植被红边波段5、6、7和两个短波红外波段11、12 及窄近红外波段8 a的地面分辨率为20 m,其余波段1、9和10的地面分辨率为60 m,详见表1. ...

Theoretical Basic Document (ATBD) for the MODIS Snow and Sea Ice-Mapping Algorithms

1

... Hall等[25-27]发现,当NDSI大于等于0.40时能够较好地识别地表积雪,并且能够区分大部分云.在此基础上,利用水体在近红外波段反射率低而雪在该波段具有较高反射率的光谱特性,近红外波段的反射率大于0.11消除水体对积雪判识的影响[28].ESA提供的Sentinel-2大气校正插件Sen2Cor中有积雪检测算法.该算法中NDSI的积雪识别阈值下限为0.2,同时近红外波段8a的反射率大于0.15时,该像元识别为积雪像元. ...

从AVHRR到MODIS 的雪盖制图研究进展

0

2005

从AVHRR到MODIS 的雪盖制图研究进展

0

2005

Development of methods for mapping global snow cover using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer data

1

1995

... Hall等[25-27]发现,当NDSI大于等于0.40时能够较好地识别地表积雪,并且能够区分大部分云.在此基础上,利用水体在近红外波段反射率低而雪在该波段具有较高反射率的光谱特性,近红外波段的反射率大于0.11消除水体对积雪判识的影响[28].ESA提供的Sentinel-2大气校正插件Sen2Cor中有积雪检测算法.该算法中NDSI的积雪识别阈值下限为0.2,同时近红外波段8a的反射率大于0.15时,该像元识别为积雪像元. ...

MODIS snow-cover products

1

2002

... Hall等[25-27]发现,当NDSI大于等于0.40时能够较好地识别地表积雪,并且能够区分大部分云.在此基础上,利用水体在近红外波段反射率低而雪在该波段具有较高反射率的光谱特性,近红外波段的反射率大于0.11消除水体对积雪判识的影响[28].ESA提供的Sentinel-2大气校正插件Sen2Cor中有积雪检测算法.该算法中NDSI的积雪识别阈值下限为0.2,同时近红外波段8a的反射率大于0.15时,该像元识别为积雪像元. ...

Two glaciers collapse in western Tibet

3

2017

... 2016年7月17日,西藏阿里地区日土县阿汝错湖区的53号冰川发生了崩塌,冰崩体携带大量碎屑物质向偏东方向滑动约7 km后快速冲入阿汝错,产生20 m高的湖啸,导致湖泊水位上涨9 m,阿汝错湖水向对岸前推了约240 m.此次冰崩造成当地9名牧民遇难,数百头牲畜被埋,大量草场被毁[29].9月21日,同一冰川群的50号冰川再次发生冰崩[4-5,29-30].如此大规模的冰川崩塌事件连续发生在一直以来冰川活动较为稳定的青藏高原内陆地区,极为罕见[29-31].冰崩发生后,冰崩体的后期融化使其下游湖美玛错水位上涨迅速,2016—2019年湖泊水位升高3 m,冰体融化对湖泊扩张的贡献率达到23%[32]. ...

... ,29-30].如此大规模的冰川崩塌事件连续发生在一直以来冰川活动较为稳定的青藏高原内陆地区,极为罕见[29-31].冰崩发生后,冰崩体的后期融化使其下游湖美玛错水位上涨迅速,2016—2019年湖泊水位升高3 m,冰体融化对湖泊扩张的贡献率达到23%[32]. ...

... [29-31].冰崩发生后,冰崩体的后期融化使其下游湖美玛错水位上涨迅速,2016—2019年湖泊水位升高3 m,冰体融化对湖泊扩张的贡献率达到23%[32]. ...

Massive collapse of two glaciers in western Tibet in 2016 after surge-like instability

6

2018

... 2016年7月17日,西藏阿里地区日土县阿汝错湖区的53号冰川发生了崩塌,冰崩体携带大量碎屑物质向偏东方向滑动约7 km后快速冲入阿汝错,产生20 m高的湖啸,导致湖泊水位上涨9 m,阿汝错湖水向对岸前推了约240 m.此次冰崩造成当地9名牧民遇难,数百头牲畜被埋,大量草场被毁[29].9月21日,同一冰川群的50号冰川再次发生冰崩[4-5,29-30].如此大规模的冰川崩塌事件连续发生在一直以来冰川活动较为稳定的青藏高原内陆地区,极为罕见[29-31].冰崩发生后,冰崩体的后期融化使其下游湖美玛错水位上涨迅速,2016—2019年湖泊水位升高3 m,冰体融化对湖泊扩张的贡献率达到23%[32]. ...

... Sentinel-2获取的卫星遥感图像很好地记录了此次冰崩事件发生的过程.图1(a)是53号冰川发生崩塌4 d后于2016年7月21日Sentinel-2卫星首次观测到的冰崩灾害实况卫星遥感影像图.经测量,冰崩堆积体长6.80 km、宽2.45km、面积为9.67 km2,平均厚度约7.5 m[5],冰崩体积约为68×106 m3[30],冰崩扇淹没湖泊最长距离675 m,淹没湖泊面积0.75 km2. ...

... 同样,阿汝错50号冰崩发生于2016年9月21日,Sentinel-2监测到的最近一次晴空图像是2016年10月9日的图像(图1(b)).该图监测显示,50号冰崩体长5.80 km、宽1.90 km、面积为6.75 km2,平均厚度超过30 m[5],估算的冰崩体约为83×106 m3[30].大部分冰崩体滑向偏东的阿汝错方向,但未到达阿汝错湖岸,距湖岸最近距离约1 km.少部分冰崩体滑向东北方向,面积0.84 km2,占50号冰崩体面积的12%. ...

... 2016年在阿汝错流域发生的两次冰崩灾害性事件迅速成为国内外焦点,国际上许多知名科学家纷纷研究此次冰崩发生的原因[5,30].冰崩是冰川不稳定的表现,主要发生因素包括气候、地形、冰体热力状况、基岩不稳定性及地震活动等[4].近年来,全球气候变暖逐渐被发现可能是引发冰崩灾害的主要深层次原因[4-5].Kääb等[30]通过卫星遥感、数值模拟和野外调查对阿汝错冰崩事件的起因进行了系统研究,结果表明阿汝错两次冰崩事件不存在单一的触发因子,是多种因素综合作用的结果,是气候、天气驱动的外力强迫作用在特定的多温和软性基岩的冰川特性上引起的,是一起历史罕见的低角度冰川的巨大灾难性不稳定事件[30]. ...

... [30]通过卫星遥感、数值模拟和野外调查对阿汝错冰崩事件的起因进行了系统研究,结果表明阿汝错两次冰崩事件不存在单一的触发因子,是多种因素综合作用的结果,是气候、天气驱动的外力强迫作用在特定的多温和软性基岩的冰川特性上引起的,是一起历史罕见的低角度冰川的巨大灾难性不稳定事件[30]. ...

... [30]. ...

青藏高原西部阿汝冰芯记录的近100 a气温变化研究

1

2021

... 2016年7月17日,西藏阿里地区日土县阿汝错湖区的53号冰川发生了崩塌,冰崩体携带大量碎屑物质向偏东方向滑动约7 km后快速冲入阿汝错,产生20 m高的湖啸,导致湖泊水位上涨9 m,阿汝错湖水向对岸前推了约240 m.此次冰崩造成当地9名牧民遇难,数百头牲畜被埋,大量草场被毁[29].9月21日,同一冰川群的50号冰川再次发生冰崩[4-5,29-30].如此大规模的冰川崩塌事件连续发生在一直以来冰川活动较为稳定的青藏高原内陆地区,极为罕见[29-31].冰崩发生后,冰崩体的后期融化使其下游湖美玛错水位上涨迅速,2016—2019年湖泊水位升高3 m,冰体融化对湖泊扩张的贡献率达到23%[32]. ...

青藏高原西部阿汝冰芯记录的近100 a气温变化研究

1

2021

... 2016年7月17日,西藏阿里地区日土县阿汝错湖区的53号冰川发生了崩塌,冰崩体携带大量碎屑物质向偏东方向滑动约7 km后快速冲入阿汝错,产生20 m高的湖啸,导致湖泊水位上涨9 m,阿汝错湖水向对岸前推了约240 m.此次冰崩造成当地9名牧民遇难,数百头牲畜被埋,大量草场被毁[29].9月21日,同一冰川群的50号冰川再次发生冰崩[4-5,29-30].如此大规模的冰川崩塌事件连续发生在一直以来冰川活动较为稳定的青藏高原内陆地区,极为罕见[29-31].冰崩发生后,冰崩体的后期融化使其下游湖美玛错水位上涨迅速,2016—2019年湖泊水位升高3 m,冰体融化对湖泊扩张的贡献率达到23%[32]. ...

Response of downstream lakes to Aru glacier collapses on the western Tibetan Plateau

1

2021

... 2016年7月17日,西藏阿里地区日土县阿汝错湖区的53号冰川发生了崩塌,冰崩体携带大量碎屑物质向偏东方向滑动约7 km后快速冲入阿汝错,产生20 m高的湖啸,导致湖泊水位上涨9 m,阿汝错湖水向对岸前推了约240 m.此次冰崩造成当地9名牧民遇难,数百头牲畜被埋,大量草场被毁[29].9月21日,同一冰川群的50号冰川再次发生冰崩[4-5,29-30].如此大规模的冰川崩塌事件连续发生在一直以来冰川活动较为稳定的青藏高原内陆地区,极为罕见[29-31].冰崩发生后,冰崩体的后期融化使其下游湖美玛错水位上涨迅速,2016—2019年湖泊水位升高3 m,冰体融化对湖泊扩张的贡献率达到23%[32]. ...

1

1986

... 冰崩是指冰川突然崩解而垮塌的现象[2].西藏冰川作为青藏高原和亚洲高山区冰川的主要组成部分,历史上冰崩灾害事件时有发生.例如,1940年亚东上康布地区的冰川突然滑动,1954年年楚河上游桑旺错后方冰川的滑动,造成了400多人死亡,卡若拉川曾先后于1963年7月、1975年9月和1978年8月都发生过冰崩,巨大冰块下滑到公路路面上,1950年8月藏东南南迦巴瓦峰则隆弄冰川因地震引发巨大冰崩,一度造成雅鲁藏布江断流[33].这些冰崩都曾引起冰川洪水、泥石流、公路和河流堵塞等,造成很大的生命和财产损失,但是这些冰川的冰舌所在地形部位很陡,几乎是在悬冰舌的情况下发生了灾难性的冰川崩塌和滑动.相反,阿汝错冰崩是一起历史罕见的低角度山地冰川的大规模冰崩灾害事件,冰崩体积合计达151×106 m3.之前,2002年报道的体积为130×106 m3的高加索山脉Kolka冰崩被认为是全球唯一的大量冰崩流动和跃动相伴的灾难性冰川崩塌事件[34].无论是低角度山地冰川还是悬冰川,冰川崩塌一般都发生在盛夏高温多雨时期. ...

1

1986

... 冰崩是指冰川突然崩解而垮塌的现象[2].西藏冰川作为青藏高原和亚洲高山区冰川的主要组成部分,历史上冰崩灾害事件时有发生.例如,1940年亚东上康布地区的冰川突然滑动,1954年年楚河上游桑旺错后方冰川的滑动,造成了400多人死亡,卡若拉川曾先后于1963年7月、1975年9月和1978年8月都发生过冰崩,巨大冰块下滑到公路路面上,1950年8月藏东南南迦巴瓦峰则隆弄冰川因地震引发巨大冰崩,一度造成雅鲁藏布江断流[33].这些冰崩都曾引起冰川洪水、泥石流、公路和河流堵塞等,造成很大的生命和财产损失,但是这些冰川的冰舌所在地形部位很陡,几乎是在悬冰舌的情况下发生了灾难性的冰川崩塌和滑动.相反,阿汝错冰崩是一起历史罕见的低角度山地冰川的大规模冰崩灾害事件,冰崩体积合计达151×106 m3.之前,2002年报道的体积为130×106 m3的高加索山脉Kolka冰崩被认为是全球唯一的大量冰崩流动和跃动相伴的灾难性冰川崩塌事件[34].无论是低角度山地冰川还是悬冰川,冰川崩塌一般都发生在盛夏高温多雨时期. ...

1

2021

... 冰崩是指冰川突然崩解而垮塌的现象[2].西藏冰川作为青藏高原和亚洲高山区冰川的主要组成部分,历史上冰崩灾害事件时有发生.例如,1940年亚东上康布地区的冰川突然滑动,1954年年楚河上游桑旺错后方冰川的滑动,造成了400多人死亡,卡若拉川曾先后于1963年7月、1975年9月和1978年8月都发生过冰崩,巨大冰块下滑到公路路面上,1950年8月藏东南南迦巴瓦峰则隆弄冰川因地震引发巨大冰崩,一度造成雅鲁藏布江断流[33].这些冰崩都曾引起冰川洪水、泥石流、公路和河流堵塞等,造成很大的生命和财产损失,但是这些冰川的冰舌所在地形部位很陡,几乎是在悬冰舌的情况下发生了灾难性的冰川崩塌和滑动.相反,阿汝错冰崩是一起历史罕见的低角度山地冰川的大规模冰崩灾害事件,冰崩体积合计达151×106 m3.之前,2002年报道的体积为130×106 m3的高加索山脉Kolka冰崩被认为是全球唯一的大量冰崩流动和跃动相伴的灾难性冰川崩塌事件[34].无论是低角度山地冰川还是悬冰川,冰川崩塌一般都发生在盛夏高温多雨时期. ...

雅鲁藏布江色东普沟崩滑-碎屑流堵江灾害初步研究

5

2019

... 色东普沟位于西藏米林县雅鲁藏布江下游左岸加拉白垒峰下方,属于念青唐古拉山脉东延高山峡谷区.流域面积67 km2,近南北向发育,上游地形宽阔陡峭,冰川发育,中下游地形狭窄,呈阶梯状“V”字型.流域最高点为加拉白垒峰,海拔高度7 294 m,最低点为沟口与雅鲁藏布江交汇处,海拔2 746 m,高差4 548 m[7,35].色东普沟主沟长约7.6 km,入江处沟口宽度230 m. ...

... 色东普沟及其周边第一张晴空Sentinel-2卫星图像接收日期是2015年12月6日(图4(a)).该卫星图像上显示,色东普沟内除了主沟、冰川下部冰碛物及冰雪覆盖区之外的堆积体上都长有植被,主沟中部阶地的高地上也长有植被,水流从高地两旁通过.这些地表特征足以说明,色东普沟在过去较长一段时间内相对稳定,未发生过大的碎屑流事件.由于历史上曾发生过碎屑流堵塞河道事件,江内一直有堵江残留体造成的江心滩,其长约1.7 km,宽439 m,面积39.3×104 m2.此处河道宽646 m,68.0%的河道处于堵塞状态,江水两侧过流,以左侧河道为主.已有记录和卫星遥感图像解译结果表明,1984年之前大规模堵江事件后水流从河道左侧自然漫顶过流,1984—2013年相对稳定,未发生大规模堵江事件,2014年色东普冰崩造成大规模堵江事件,最后水流仍从左侧自然漫顶过流[35]. ...

... 2017年11月5日的Sentinel-2图像显示,原有的江心滩基本被淹没,露出两处小块江心滩,合计面积仅3.9×104 m2,同时在沟口出现了5.2×104 m2的冲积扇,表明之前沟内出现了大规模碎屑流事件(图5(b)).据文献记录,2017 年10 月22 日色东普沟口出现堵江,崩滑冲击过程曾引起强烈地面震动,水位上涨约30 m后坝体自然溃决.此次堵江很可能是由加拉白垒峰西侧冰川整体断裂后形成的,是一起冰崩—岩崩—碎屑流造成的冰崩—堵溃链式灾害[35-36]. ...

... 2018年10月17日色东普沟发生高位冰崩—岩崩—碎屑流,崩滑体冲出沟口并堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖,历时56 h后堰塞坝体溃决,水流通过堰塞湖右岸自然漫顶过流.针对此次冰崩—碎屑流发生过程的研究表明,色东普沟后部加拉白垒峰西北偏西侧海拔6 000 m左右近山顶部位发生冰崩岩崩,在重力作用下沿陡峻斜坡向南南西崩滑,断裂解体后迅速滑塌铲刮沟道并裹挟碎屑物转向南南东冲击,沿途再次解体,快速奔流,铲刮沟底和两侧,最终冲出沟口堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖[35].冰崩岩崩最高点至沟口总长10.2 km.10月29日色东普沟再次发生冰崩—碎屑流—泥石流,冲出沟口,堆积在已有堰塞体之上,导致再次堵塞雅鲁藏布江,24 h后江水自然过顶漫流[7,36].针对灾害发生区域山高谷深,人烟稀少,交通困难的实际,提出了适应自然、全面避让和适当疏导的防灾减灾对策[35].两次冰崩—碎屑流—堰塞湖—溃决洪水灾害链造成20多个村庄被淹,近6 000 人受灾.2018年10月31日获取的Sentinel-2卫星图像很好地记录了此次大规模冰崩碎屑流事件.原有的沟口冲积扇被新的碎屑物覆盖后雅鲁藏布江被完全堵塞,沟口冲积扇总面积达72.4×104 m2,堰塞湖水位上涨后沟口水域面积明显加大,流域后部中间高位山沟右侧南南西向的冰川岩石崩滑区极为明显(图4(e)). ...

... [35].两次冰崩—碎屑流—堰塞湖—溃决洪水灾害链造成20多个村庄被淹,近6 000 人受灾.2018年10月31日获取的Sentinel-2卫星图像很好地记录了此次大规模冰崩碎屑流事件.原有的沟口冲积扇被新的碎屑物覆盖后雅鲁藏布江被完全堵塞,沟口冲积扇总面积达72.4×104 m2,堰塞湖水位上涨后沟口水域面积明显加大,流域后部中间高位山沟右侧南南西向的冰川岩石崩滑区极为明显(图4(e)). ...

雅鲁藏布江色东普沟崩滑-碎屑流堵江灾害初步研究

5

2019

... 色东普沟位于西藏米林县雅鲁藏布江下游左岸加拉白垒峰下方,属于念青唐古拉山脉东延高山峡谷区.流域面积67 km2,近南北向发育,上游地形宽阔陡峭,冰川发育,中下游地形狭窄,呈阶梯状“V”字型.流域最高点为加拉白垒峰,海拔高度7 294 m,最低点为沟口与雅鲁藏布江交汇处,海拔2 746 m,高差4 548 m[7,35].色东普沟主沟长约7.6 km,入江处沟口宽度230 m. ...

... 色东普沟及其周边第一张晴空Sentinel-2卫星图像接收日期是2015年12月6日(图4(a)).该卫星图像上显示,色东普沟内除了主沟、冰川下部冰碛物及冰雪覆盖区之外的堆积体上都长有植被,主沟中部阶地的高地上也长有植被,水流从高地两旁通过.这些地表特征足以说明,色东普沟在过去较长一段时间内相对稳定,未发生过大的碎屑流事件.由于历史上曾发生过碎屑流堵塞河道事件,江内一直有堵江残留体造成的江心滩,其长约1.7 km,宽439 m,面积39.3×104 m2.此处河道宽646 m,68.0%的河道处于堵塞状态,江水两侧过流,以左侧河道为主.已有记录和卫星遥感图像解译结果表明,1984年之前大规模堵江事件后水流从河道左侧自然漫顶过流,1984—2013年相对稳定,未发生大规模堵江事件,2014年色东普冰崩造成大规模堵江事件,最后水流仍从左侧自然漫顶过流[35]. ...

... 2017年11月5日的Sentinel-2图像显示,原有的江心滩基本被淹没,露出两处小块江心滩,合计面积仅3.9×104 m2,同时在沟口出现了5.2×104 m2的冲积扇,表明之前沟内出现了大规模碎屑流事件(图5(b)).据文献记录,2017 年10 月22 日色东普沟口出现堵江,崩滑冲击过程曾引起强烈地面震动,水位上涨约30 m后坝体自然溃决.此次堵江很可能是由加拉白垒峰西侧冰川整体断裂后形成的,是一起冰崩—岩崩—碎屑流造成的冰崩—堵溃链式灾害[35-36]. ...

... 2018年10月17日色东普沟发生高位冰崩—岩崩—碎屑流,崩滑体冲出沟口并堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖,历时56 h后堰塞坝体溃决,水流通过堰塞湖右岸自然漫顶过流.针对此次冰崩—碎屑流发生过程的研究表明,色东普沟后部加拉白垒峰西北偏西侧海拔6 000 m左右近山顶部位发生冰崩岩崩,在重力作用下沿陡峻斜坡向南南西崩滑,断裂解体后迅速滑塌铲刮沟道并裹挟碎屑物转向南南东冲击,沿途再次解体,快速奔流,铲刮沟底和两侧,最终冲出沟口堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖[35].冰崩岩崩最高点至沟口总长10.2 km.10月29日色东普沟再次发生冰崩—碎屑流—泥石流,冲出沟口,堆积在已有堰塞体之上,导致再次堵塞雅鲁藏布江,24 h后江水自然过顶漫流[7,36].针对灾害发生区域山高谷深,人烟稀少,交通困难的实际,提出了适应自然、全面避让和适当疏导的防灾减灾对策[35].两次冰崩—碎屑流—堰塞湖—溃决洪水灾害链造成20多个村庄被淹,近6 000 人受灾.2018年10月31日获取的Sentinel-2卫星图像很好地记录了此次大规模冰崩碎屑流事件.原有的沟口冲积扇被新的碎屑物覆盖后雅鲁藏布江被完全堵塞,沟口冲积扇总面积达72.4×104 m2,堰塞湖水位上涨后沟口水域面积明显加大,流域后部中间高位山沟右侧南南西向的冰川岩石崩滑区极为明显(图4(e)). ...

... [35].两次冰崩—碎屑流—堰塞湖—溃决洪水灾害链造成20多个村庄被淹,近6 000 人受灾.2018年10月31日获取的Sentinel-2卫星图像很好地记录了此次大规模冰崩碎屑流事件.原有的沟口冲积扇被新的碎屑物覆盖后雅鲁藏布江被完全堵塞,沟口冲积扇总面积达72.4×104 m2,堰塞湖水位上涨后沟口水域面积明显加大,流域后部中间高位山沟右侧南南西向的冰川岩石崩滑区极为明显(图4(e)). ...

雅鲁藏布江加拉白垒峰色东普流域频繁发生碎屑流事件初步探讨

3

2018

... 2017年11月5日的Sentinel-2图像显示,原有的江心滩基本被淹没,露出两处小块江心滩,合计面积仅3.9×104 m2,同时在沟口出现了5.2×104 m2的冲积扇,表明之前沟内出现了大规模碎屑流事件(图5(b)).据文献记录,2017 年10 月22 日色东普沟口出现堵江,崩滑冲击过程曾引起强烈地面震动,水位上涨约30 m后坝体自然溃决.此次堵江很可能是由加拉白垒峰西侧冰川整体断裂后形成的,是一起冰崩—岩崩—碎屑流造成的冰崩—堵溃链式灾害[35-36]. ...

... 2017年12月30日的Sentinel-2卫星图像显示,沟口出现了56.4×104 m2的大型冲积扇,水流从原来的河道左侧改为右侧通过(图4(c)).说明在此之前色东普沟发生过大规模碎屑流事件.根据文献,2017年12月21日色东普沟发生冰崩事件,导致冰崩—岩崩—碎屑物再次堵塞雅鲁藏布江形成堰塞湖,堵江72 h后堰塞体自然溃决,河流从河道右侧通过.对比事件前后Sentinel-2遥感影像显示,冰崩是触发此次滑坡事件的主要因素,也是一起典型的冰崩—堵溃链式灾害.此次冰崩与2017 年11月18日的林芝6.5级地震密切相关.该地震对流域造成严重扰动,破坏了冰川、冰碛物和沟谷堆积物的完整性和稳定性,变得更加松散,为之后的冰崩—碎屑流事件提供了环境条件和丰富的物质基础[36]. ...

... 2018年10月17日色东普沟发生高位冰崩—岩崩—碎屑流,崩滑体冲出沟口并堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖,历时56 h后堰塞坝体溃决,水流通过堰塞湖右岸自然漫顶过流.针对此次冰崩—碎屑流发生过程的研究表明,色东普沟后部加拉白垒峰西北偏西侧海拔6 000 m左右近山顶部位发生冰崩岩崩,在重力作用下沿陡峻斜坡向南南西崩滑,断裂解体后迅速滑塌铲刮沟道并裹挟碎屑物转向南南东冲击,沿途再次解体,快速奔流,铲刮沟底和两侧,最终冲出沟口堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖[35].冰崩岩崩最高点至沟口总长10.2 km.10月29日色东普沟再次发生冰崩—碎屑流—泥石流,冲出沟口,堆积在已有堰塞体之上,导致再次堵塞雅鲁藏布江,24 h后江水自然过顶漫流[7,36].针对灾害发生区域山高谷深,人烟稀少,交通困难的实际,提出了适应自然、全面避让和适当疏导的防灾减灾对策[35].两次冰崩—碎屑流—堰塞湖—溃决洪水灾害链造成20多个村庄被淹,近6 000 人受灾.2018年10月31日获取的Sentinel-2卫星图像很好地记录了此次大规模冰崩碎屑流事件.原有的沟口冲积扇被新的碎屑物覆盖后雅鲁藏布江被完全堵塞,沟口冲积扇总面积达72.4×104 m2,堰塞湖水位上涨后沟口水域面积明显加大,流域后部中间高位山沟右侧南南西向的冰川岩石崩滑区极为明显(图4(e)). ...

雅鲁藏布江加拉白垒峰色东普流域频繁发生碎屑流事件初步探讨

3

2018

... 2017年11月5日的Sentinel-2图像显示,原有的江心滩基本被淹没,露出两处小块江心滩,合计面积仅3.9×104 m2,同时在沟口出现了5.2×104 m2的冲积扇,表明之前沟内出现了大规模碎屑流事件(图5(b)).据文献记录,2017 年10 月22 日色东普沟口出现堵江,崩滑冲击过程曾引起强烈地面震动,水位上涨约30 m后坝体自然溃决.此次堵江很可能是由加拉白垒峰西侧冰川整体断裂后形成的,是一起冰崩—岩崩—碎屑流造成的冰崩—堵溃链式灾害[35-36]. ...

... 2017年12月30日的Sentinel-2卫星图像显示,沟口出现了56.4×104 m2的大型冲积扇,水流从原来的河道左侧改为右侧通过(图4(c)).说明在此之前色东普沟发生过大规模碎屑流事件.根据文献,2017年12月21日色东普沟发生冰崩事件,导致冰崩—岩崩—碎屑物再次堵塞雅鲁藏布江形成堰塞湖,堵江72 h后堰塞体自然溃决,河流从河道右侧通过.对比事件前后Sentinel-2遥感影像显示,冰崩是触发此次滑坡事件的主要因素,也是一起典型的冰崩—堵溃链式灾害.此次冰崩与2017 年11月18日的林芝6.5级地震密切相关.该地震对流域造成严重扰动,破坏了冰川、冰碛物和沟谷堆积物的完整性和稳定性,变得更加松散,为之后的冰崩—碎屑流事件提供了环境条件和丰富的物质基础[36]. ...

... 2018年10月17日色东普沟发生高位冰崩—岩崩—碎屑流,崩滑体冲出沟口并堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖,历时56 h后堰塞坝体溃决,水流通过堰塞湖右岸自然漫顶过流.针对此次冰崩—碎屑流发生过程的研究表明,色东普沟后部加拉白垒峰西北偏西侧海拔6 000 m左右近山顶部位发生冰崩岩崩,在重力作用下沿陡峻斜坡向南南西崩滑,断裂解体后迅速滑塌铲刮沟道并裹挟碎屑物转向南南东冲击,沿途再次解体,快速奔流,铲刮沟底和两侧,最终冲出沟口堵塞雅鲁藏布江,形成堰塞湖[35].冰崩岩崩最高点至沟口总长10.2 km.10月29日色东普沟再次发生冰崩—碎屑流—泥石流,冲出沟口,堆积在已有堰塞体之上,导致再次堵塞雅鲁藏布江,24 h后江水自然过顶漫流[7,36].针对灾害发生区域山高谷深,人烟稀少,交通困难的实际,提出了适应自然、全面避让和适当疏导的防灾减灾对策[35].两次冰崩—碎屑流—堰塞湖—溃决洪水灾害链造成20多个村庄被淹,近6 000 人受灾.2018年10月31日获取的Sentinel-2卫星图像很好地记录了此次大规模冰崩碎屑流事件.原有的沟口冲积扇被新的碎屑物覆盖后雅鲁藏布江被完全堵塞,沟口冲积扇总面积达72.4×104 m2,堰塞湖水位上涨后沟口水域面积明显加大,流域后部中间高位山沟右侧南南西向的冰川岩石崩滑区极为明显(图4(e)). ...

Sedongpu landslide in Namcha Barwa-Gyala Peri massif revealed by broadband seismic records

1

2018

... 色东普沟冰川属于海洋型冰川,冰川物质累积和消融比大陆型冰川更为剧烈,气候变暖引起冰雪消融,在局地强降水和地震等因素作用在色东普沟有利地形地貌条件下,经常引发冰崩及相关灾害链[37].同时,色东普沟属于藏东南高山高寒地区,日夜温差大,沟谷后部冰雪所在高山冻融作用强烈,碎裂松动岩体分布较广,沟内时常发生岩崩[38].特别是,色东普沟特殊地形地貌下的“漏斗效应” 放大了冰川融化和集中降雨对松散堆积体的影响, 加剧了沟内滑坡的孕育、形成及后期演化[39].因此,在气温上升、强降水、地形地貌和地震等因素的综合作用下,色东普沟冰崩灾害呈多发频发态势,且具有一定的周期性,今后很长的时间内仍会多次发生[40]. ...

Barrier lake bursting and flood routing in the Yarlung Tsangpo Grand Canyon in October 2018

1

2020

... 色东普沟冰川属于海洋型冰川,冰川物质累积和消融比大陆型冰川更为剧烈,气候变暖引起冰雪消融,在局地强降水和地震等因素作用在色东普沟有利地形地貌条件下,经常引发冰崩及相关灾害链[37].同时,色东普沟属于藏东南高山高寒地区,日夜温差大,沟谷后部冰雪所在高山冻融作用强烈,碎裂松动岩体分布较广,沟内时常发生岩崩[38].特别是,色东普沟特殊地形地貌下的“漏斗效应” 放大了冰川融化和集中降雨对松散堆积体的影响, 加剧了沟内滑坡的孕育、形成及后期演化[39].因此,在气温上升、强降水、地形地貌和地震等因素的综合作用下,色东普沟冰崩灾害呈多发频发态势,且具有一定的周期性,今后很长的时间内仍会多次发生[40]. ...

中国西藏雅鲁藏布江色东普沟滑坡-堵江堰塞湖事件研究

1

2020

... 色东普沟冰川属于海洋型冰川,冰川物质累积和消融比大陆型冰川更为剧烈,气候变暖引起冰雪消融,在局地强降水和地震等因素作用在色东普沟有利地形地貌条件下,经常引发冰崩及相关灾害链[37].同时,色东普沟属于藏东南高山高寒地区,日夜温差大,沟谷后部冰雪所在高山冻融作用强烈,碎裂松动岩体分布较广,沟内时常发生岩崩[38].特别是,色东普沟特殊地形地貌下的“漏斗效应” 放大了冰川融化和集中降雨对松散堆积体的影响, 加剧了沟内滑坡的孕育、形成及后期演化[39].因此,在气温上升、强降水、地形地貌和地震等因素的综合作用下,色东普沟冰崩灾害呈多发频发态势,且具有一定的周期性,今后很长的时间内仍会多次发生[40]. ...

中国西藏雅鲁藏布江色东普沟滑坡-堵江堰塞湖事件研究

1

2020

... 色东普沟冰川属于海洋型冰川,冰川物质累积和消融比大陆型冰川更为剧烈,气候变暖引起冰雪消融,在局地强降水和地震等因素作用在色东普沟有利地形地貌条件下,经常引发冰崩及相关灾害链[37].同时,色东普沟属于藏东南高山高寒地区,日夜温差大,沟谷后部冰雪所在高山冻融作用强烈,碎裂松动岩体分布较广,沟内时常发生岩崩[38].特别是,色东普沟特殊地形地貌下的“漏斗效应” 放大了冰川融化和集中降雨对松散堆积体的影响, 加剧了沟内滑坡的孕育、形成及后期演化[39].因此,在气温上升、强降水、地形地貌和地震等因素的综合作用下,色东普沟冰崩灾害呈多发频发态势,且具有一定的周期性,今后很长的时间内仍会多次发生[40]. ...

An approximately 50?Mm3 ice-rock avalanche on 22 March 2021 in the Sedongpu valley, southeastern Tibetan Plateau

1

2022

... 色东普沟冰川属于海洋型冰川,冰川物质累积和消融比大陆型冰川更为剧烈,气候变暖引起冰雪消融,在局地强降水和地震等因素作用在色东普沟有利地形地貌条件下,经常引发冰崩及相关灾害链[37].同时,色东普沟属于藏东南高山高寒地区,日夜温差大,沟谷后部冰雪所在高山冻融作用强烈,碎裂松动岩体分布较广,沟内时常发生岩崩[38].特别是,色东普沟特殊地形地貌下的“漏斗效应” 放大了冰川融化和集中降雨对松散堆积体的影响, 加剧了沟内滑坡的孕育、形成及后期演化[39].因此,在气温上升、强降水、地形地貌和地震等因素的综合作用下,色东普沟冰崩灾害呈多发频发态势,且具有一定的周期性,今后很长的时间内仍会多次发生[40]. ...

Glacial change and hydrological implications in the Himalaya and Karakoram

1

2021

... 除了此次发生在喜马拉雅东段的冰崩—岩崩—碎屑流灾害事件之外,2021年2月7日,喜马拉雅西段查莫里地区发生了特大规模岩崩—冰崩—泥石流事件,导致超过200人死亡或失踪和两座水电站被毁的重大灾害链事件[1].在喜马拉雅东西两侧的灾害事件中,高山冰雪和山体岩石的高位崩塌是灾害触发的直接原因.喜马拉雅西段南坡下游人口密集、水电开发集中,灾害链末端造成的损失更为严重[41-46].色东普沟相较于查莫里流域不存在水电站等大型基础设施,加之人类居住和活动有限,造成的灾害损失有限.然而,喜马拉雅流域高位崩塌造成的重大灾害链事件凸显了高寒山区冰冻圈灾害监测预警和可持续发展理念的极端重要性. ...

Yigong landslide (Tibetan Plateau), rockslide-dammed lake and outburst flood: review, remote sensing analysis, and process modelling

0

2000

Runoff from glacier ice and seasonal snow in High Asia: Separating melt water sources in river flow

0

2019

Changes in the ablation zones of glaciers in the western Himalaya and the Karakoram between 1972 and 2015

0

2016

Climate change decisive for Asia’s snow meltwater supply

0

2021

Increase in occurrence of large glacier-related landslides in the high mountains of Asia

1

2021

... 除了此次发生在喜马拉雅东段的冰崩—岩崩—碎屑流灾害事件之外,2021年2月7日,喜马拉雅西段查莫里地区发生了特大规模岩崩—冰崩—泥石流事件,导致超过200人死亡或失踪和两座水电站被毁的重大灾害链事件[1].在喜马拉雅东西两侧的灾害事件中,高山冰雪和山体岩石的高位崩塌是灾害触发的直接原因.喜马拉雅西段南坡下游人口密集、水电开发集中,灾害链末端造成的损失更为严重[41-46].色东普沟相较于查莫里流域不存在水电站等大型基础设施,加之人类居住和活动有限,造成的灾害损失有限.然而,喜马拉雅流域高位崩塌造成的重大灾害链事件凸显了高寒山区冰冻圈灾害监测预警和可持续发展理念的极端重要性. ...