Climatic and geometric controls on the global distribution of surge-type glaciers: Implications for a unifying model of surging

1

2015

... 跃动型冰川在活跃期的流速可达常态时的10—100倍,缓慢的跃动可持续数年,而快速的跃动其前锋在几小时、几天或几周内可推进数千米[1].冰川跃动是冰川准周期性的运动,它会阻塞河流形成冰湖,导致溃决洪水,给下游生命财产安全带来巨大的威胁[2].近些年国内外有不少冰川跃动致灾的报道,其中位于波密的米堆冰川在1988年突然跃动引发泥石流,导致川藏公路中断长达半年之久[3];2002年高加索冰川跃动引发的泥石流导致村庄被冲毁、数百人死亡[4];2016年7月阿鲁错冰崩/跃动事件造成牧民和牲畜死亡[5];2019年洪扎河冰川跃动形成阻塞湖,危及中巴喀喇昆仑公路的运营[6].气候异常变化背景下,识别潜在跃动冰川、了解跃动特征及确定跃动周期可为跃动灾害监测提供参考. ...

Evolution of Surge-Type Glaciers in the Yangtze River Headwater using multi-source remote sensing data

1

2019

... 跃动型冰川在活跃期的流速可达常态时的10—100倍,缓慢的跃动可持续数年,而快速的跃动其前锋在几小时、几天或几周内可推进数千米[1].冰川跃动是冰川准周期性的运动,它会阻塞河流形成冰湖,导致溃决洪水,给下游生命财产安全带来巨大的威胁[2].近些年国内外有不少冰川跃动致灾的报道,其中位于波密的米堆冰川在1988年突然跃动引发泥石流,导致川藏公路中断长达半年之久[3];2002年高加索冰川跃动引发的泥石流导致村庄被冲毁、数百人死亡[4];2016年7月阿鲁错冰崩/跃动事件造成牧民和牲畜死亡[5];2019年洪扎河冰川跃动形成阻塞湖,危及中巴喀喇昆仑公路的运营[6].气候异常变化背景下,识别潜在跃动冰川、了解跃动特征及确定跃动周期可为跃动灾害监测提供参考. ...

西藏波密米堆冰湖溃决浅议

1

1992

... 跃动型冰川在活跃期的流速可达常态时的10—100倍,缓慢的跃动可持续数年,而快速的跃动其前锋在几小时、几天或几周内可推进数千米[1].冰川跃动是冰川准周期性的运动,它会阻塞河流形成冰湖,导致溃决洪水,给下游生命财产安全带来巨大的威胁[2].近些年国内外有不少冰川跃动致灾的报道,其中位于波密的米堆冰川在1988年突然跃动引发泥石流,导致川藏公路中断长达半年之久[3];2002年高加索冰川跃动引发的泥石流导致村庄被冲毁、数百人死亡[4];2016年7月阿鲁错冰崩/跃动事件造成牧民和牲畜死亡[5];2019年洪扎河冰川跃动形成阻塞湖,危及中巴喀喇昆仑公路的运营[6].气候异常变化背景下,识别潜在跃动冰川、了解跃动特征及确定跃动周期可为跃动灾害监测提供参考. ...

西藏波密米堆冰湖溃决浅议

1

1992

... 跃动型冰川在活跃期的流速可达常态时的10—100倍,缓慢的跃动可持续数年,而快速的跃动其前锋在几小时、几天或几周内可推进数千米[1].冰川跃动是冰川准周期性的运动,它会阻塞河流形成冰湖,导致溃决洪水,给下游生命财产安全带来巨大的威胁[2].近些年国内外有不少冰川跃动致灾的报道,其中位于波密的米堆冰川在1988年突然跃动引发泥石流,导致川藏公路中断长达半年之久[3];2002年高加索冰川跃动引发的泥石流导致村庄被冲毁、数百人死亡[4];2016年7月阿鲁错冰崩/跃动事件造成牧民和牲畜死亡[5];2019年洪扎河冰川跃动形成阻塞湖,危及中巴喀喇昆仑公路的运营[6].气候异常变化背景下,识别潜在跃动冰川、了解跃动特征及确定跃动周期可为跃动灾害监测提供参考. ...

The september 2002 kolka glacier catastrophe in North Ossetia, Russian federation:Evidence and analysis

1

2004

... 跃动型冰川在活跃期的流速可达常态时的10—100倍,缓慢的跃动可持续数年,而快速的跃动其前锋在几小时、几天或几周内可推进数千米[1].冰川跃动是冰川准周期性的运动,它会阻塞河流形成冰湖,导致溃决洪水,给下游生命财产安全带来巨大的威胁[2].近些年国内外有不少冰川跃动致灾的报道,其中位于波密的米堆冰川在1988年突然跃动引发泥石流,导致川藏公路中断长达半年之久[3];2002年高加索冰川跃动引发的泥石流导致村庄被冲毁、数百人死亡[4];2016年7月阿鲁错冰崩/跃动事件造成牧民和牲畜死亡[5];2019年洪扎河冰川跃动形成阻塞湖,危及中巴喀喇昆仑公路的运营[6].气候异常变化背景下,识别潜在跃动冰川、了解跃动特征及确定跃动周期可为跃动灾害监测提供参考. ...

新疆帕米尔跃动冰川遥感监测研究

1

2016

... 跃动型冰川在活跃期的流速可达常态时的10—100倍,缓慢的跃动可持续数年,而快速的跃动其前锋在几小时、几天或几周内可推进数千米[1].冰川跃动是冰川准周期性的运动,它会阻塞河流形成冰湖,导致溃决洪水,给下游生命财产安全带来巨大的威胁[2].近些年国内外有不少冰川跃动致灾的报道,其中位于波密的米堆冰川在1988年突然跃动引发泥石流,导致川藏公路中断长达半年之久[3];2002年高加索冰川跃动引发的泥石流导致村庄被冲毁、数百人死亡[4];2016年7月阿鲁错冰崩/跃动事件造成牧民和牲畜死亡[5];2019年洪扎河冰川跃动形成阻塞湖,危及中巴喀喇昆仑公路的运营[6].气候异常变化背景下,识别潜在跃动冰川、了解跃动特征及确定跃动周期可为跃动灾害监测提供参考. ...

新疆帕米尔跃动冰川遥感监测研究

1

2016

... 跃动型冰川在活跃期的流速可达常态时的10—100倍,缓慢的跃动可持续数年,而快速的跃动其前锋在几小时、几天或几周内可推进数千米[1].冰川跃动是冰川准周期性的运动,它会阻塞河流形成冰湖,导致溃决洪水,给下游生命财产安全带来巨大的威胁[2].近些年国内外有不少冰川跃动致灾的报道,其中位于波密的米堆冰川在1988年突然跃动引发泥石流,导致川藏公路中断长达半年之久[3];2002年高加索冰川跃动引发的泥石流导致村庄被冲毁、数百人死亡[4];2016年7月阿鲁错冰崩/跃动事件造成牧民和牲畜死亡[5];2019年洪扎河冰川跃动形成阻塞湖,危及中巴喀喇昆仑公路的运营[6].气候异常变化背景下,识别潜在跃动冰川、了解跃动特征及确定跃动周期可为跃动灾害监测提供参考. ...

Massive collapse of two glaciers in Western Tibet in 2016 after surge-like instability

1

2018

... 跃动型冰川在活跃期的流速可达常态时的10—100倍,缓慢的跃动可持续数年,而快速的跃动其前锋在几小时、几天或几周内可推进数千米[1].冰川跃动是冰川准周期性的运动,它会阻塞河流形成冰湖,导致溃决洪水,给下游生命财产安全带来巨大的威胁[2].近些年国内外有不少冰川跃动致灾的报道,其中位于波密的米堆冰川在1988年突然跃动引发泥石流,导致川藏公路中断长达半年之久[3];2002年高加索冰川跃动引发的泥石流导致村庄被冲毁、数百人死亡[4];2016年7月阿鲁错冰崩/跃动事件造成牧民和牲畜死亡[5];2019年洪扎河冰川跃动形成阻塞湖,危及中巴喀喇昆仑公路的运营[6].气候异常变化背景下,识别潜在跃动冰川、了解跃动特征及确定跃动周期可为跃动灾害监测提供参考. ...

The hazardous 2017-2019 surge and river damming by Shispare Glacier, Karakoram

1

2020

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

A glacier surge of Biva-chny glacier,Pamir mountains,observed by a time series of hi-ghresolution digital elevation models and glacier velocities

1

2017

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

What are glacier surges?

1

1969

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

Controls on the distribution of surge-type glaciers in Svalbard

1

2000

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

Region-wide glacier mass budgets and area changes for the Central Tien Shan between 1975 and 1999 using Hexagon KH-9 imagery

1

2015

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

Glacier surges and glacial disasters

1

2017

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

Heterogeneity in Karakoram glacier surges

1

2015

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

Multivariate controls on the incidence of glacier surging in the Karakoram Himalaya

1

2006

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

Remote sensing monitoring of advancing and surging glaciers in the Tien Shan, 1990–2019

2

2021

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

... 冰川跃动具有周期性,根据冰川运动状态可以将跃动周期划分为跃动期和平静期[35].一个完整的跃动周期通常是几年到几十年,甚至更长.根据穆什科托夫冰川表面高程和流速变化状况,本研究发现穆什科托夫冰川是一条典型的跃动冰川,冰川主干于2017—2018年发生跃动.根据前人的研究[15]可知,穆什科托夫冰川的末端曾在1956—1957年向下游推进4—5 km.结合现有的数据和资料,推断穆什科托夫冰川跃动间隔约为60 a. ...

Remote-sensing-based analysis of the 1996 surge of Northern Inylchek Glacier, central Tien Shan, Kyrgyzstan

1

2016

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

Monitoring glacier surges in the Kongur Tagh area of the Tibetan Plateau using Sentinel-1 SAR data

1

2021

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

Characterization of kyagar glacier and lake outburst floods in 2018 based on time-series sentinel-1A data

1

2020

... 跃动型冰川主要集中在世界上的特定冰川区[7],如阿拉斯加及加拿大育空地区[8]、斯瓦尔巴德群岛[9]、天山[10]、帕米尔[11]、喀喇昆仑地区[12].亚洲高山区(HMA),特别是喀喇昆仑山和帕米尔高原,这些地区的跃动发生率可达到该地区全部冰川数量的10%以上[13].近些年,在全球变暖的背景下,孕育大量跃动冰川的喀喇昆仑山脉和帕米尔高原的冰川出现“喀喇昆仑异常”现象,这些地区也成为众多学者关注的焦点[14].同处于亚洲高山区的天山也孕育着数十条跃动型冰川,但天山地区详细的冰川跃动过程观测及跃动控制机制研究仍然缺乏.Zhou等[15]利用Landsat TM/ETM+/OLI 影像对天山地区1990—2019年的跃动型冰川进行识别,发现34条冰川的末端和14条冰川的支流发生过前进,并认为天山地区的冰川可能受热力和水文控制的综合影响.Haeusler等[16]利用Landsat影像对北伊利切克冰川跃动过程的运动速度及末端位置的变化进行分析,认为其跃动主要受水文机制的控制.以上研究均通过光学遥感影像对跃动冰川进行监测,而光学遥感影像易受云雾的影响,且观测时间间隔较长,从而很难监测到详细的完整跃动过程.合成孔径雷达(SAR)独特的成像方式使其不受天气的影响,可以不分昼夜的获取影像,成为监测冰川跃动的重要技术手段,Zhu等[17]利用2015—2019年12 d和24 d的Sentinel-1数据对公格尔地区10个冰川的跃动过程进行研究;Zhang等[18]利用Sentinel-1A获取了克亚吉尔(Kyagar)冰川及冰坝湖的动态特征信息,证明了基于InSAR技术可以有效的评估山地冰川系统的动力学. ...

Glacier surge mechanism: 1982-1983 surge of variegated Glacier, Alaska

3

1985

... 冰川跃动是冰川不稳定性的表现,目前普遍认为冰川跃动主要有两种触发机制,一种是由冰下水文控制[19].这类跃动主要受冰下排水系统的排水效率所控制,且这类冰川主要分布在阿拉斯加地区,如杂色(Variegated)冰川,喀喇昆仑地区也有受冰下水文控制的跃动,如希斯帕(Hispar)冰川、克亚吉尔冰川;另一种是由热控制[20].这种模型认为冰川积蓄区物质的积累致使底部应力不断增加,而冰的蠕变速率也随之增加,产生的热量导致融水增加,水流润滑增加底部运动速度, 进而触发跃动,这类冰川主要分布在斯瓦尔巴德群岛.Benn等[21]基于冰川物质和焓值提出焓平衡理论用来解释冰川跃动的行为,并利用集总单元模型说明焓平衡理论,这一模型通过参数化的形式将冰下水文过程和热力过程进行了有效的结合,揭示了跃动行为与气候、冰床特性和冰川几何结构的特定组合之间的关联. ...

... 2017年11月冰川运动速度达到3 m d-1,此时的冰川处于快速运动期,可能由于冰下排水通道的完全关闭,导致冰下压力较大,冰川底部快速滑动,摩擦加热产生的融水促进冰下水压的提高[32],使得穆什科托夫冰川在冬季持续加速.最终冰川在2018年夏末急剧减速,可能是由于排水系统的演化已经适应基础水流量,致使冰下水压显著降低,跃动迅速终止.穆什科托夫冰川流速在2017年夏末开始持续增加,并于冬季达到最高值,最终在2018年夏末急剧减速,穆什科托夫冰川表面流速的演化方式与Kamb等[19]提出的水文机制相符,且冰下排水系统的状态在跃动中占主导地位. ...

... 与天山中部的其他跃动冰川对比发现,穆什科托夫冰川与相邻的北伊利切克冰川的跃动特征较为类似.北伊利切克冰川于1996年夏末开始运动,在秋冬季冰川表面运动速度达到峰值,约50 m d-1,最终于1997年夏季停止运动,在运动过程中其末端向前推进约3.7 km,根据该冰川跃动特征可以将其归为阿拉斯加型冰川[19].穆什科托夫冰川在2017年夏末开始加速,于冬季表面流速达到顶峰,且在2018年夏末突然下降,跃动也被认为是与冰下水文变化有关.虽然两者均可归类于阿拉斯加型,但穆什科托夫冰川在跃动期间的表面运动速度却与北伊利切克冰川相差较大,且前者的末端在跃动期间并未前进.近些年喀喇昆仑地区也有类似的报道,Round等[33]利用多源遥感数据对克亚吉尔(Kyagar)冰川跃动的详细过程进行监测,发现克亚吉尔冰川跃动始于2014年融化季节,其冰川表面流速在跃动期内以一种符合水文控制的方式演变,特别是2015年冰下排水通道突然打开导致冰下水压急剧降低,从而导致冰舌的突然减速;东喀喇昆仑的希斯帕(Hispar)冰川于2014年秋季开始运动,在2015年5/6月表面速度达到14 m d-1,到夏季最大速度大幅下降,并于冬季再次上升,最后跃动在2016年6月突然结束,其跃动被认为是受冰下水文条件控制[34].喀喇昆仑地区的冰川跃动一般是由积蓄区缓慢加速形成跃动前锋,逐渐向下游推进,在主流线速度剖面图上一般呈阶梯状,而穆什科托夫冰却是从中部开始快速运动,逐渐向上下游发展. ...

Is there a single surge mechanism? Contrasts in dynamics between glacier surges in Svalbard and other regions

1

2003

... 冰川跃动是冰川不稳定性的表现,目前普遍认为冰川跃动主要有两种触发机制,一种是由冰下水文控制[19].这类跃动主要受冰下排水系统的排水效率所控制,且这类冰川主要分布在阿拉斯加地区,如杂色(Variegated)冰川,喀喇昆仑地区也有受冰下水文控制的跃动,如希斯帕(Hispar)冰川、克亚吉尔冰川;另一种是由热控制[20].这种模型认为冰川积蓄区物质的积累致使底部应力不断增加,而冰的蠕变速率也随之增加,产生的热量导致融水增加,水流润滑增加底部运动速度, 进而触发跃动,这类冰川主要分布在斯瓦尔巴德群岛.Benn等[21]基于冰川物质和焓值提出焓平衡理论用来解释冰川跃动的行为,并利用集总单元模型说明焓平衡理论,这一模型通过参数化的形式将冰下水文过程和热力过程进行了有效的结合,揭示了跃动行为与气候、冰床特性和冰川几何结构的特定组合之间的关联. ...

A general theory of glacier surges

1

2019

... 冰川跃动是冰川不稳定性的表现,目前普遍认为冰川跃动主要有两种触发机制,一种是由冰下水文控制[19].这类跃动主要受冰下排水系统的排水效率所控制,且这类冰川主要分布在阿拉斯加地区,如杂色(Variegated)冰川,喀喇昆仑地区也有受冰下水文控制的跃动,如希斯帕(Hispar)冰川、克亚吉尔冰川;另一种是由热控制[20].这种模型认为冰川积蓄区物质的积累致使底部应力不断增加,而冰的蠕变速率也随之增加,产生的热量导致融水增加,水流润滑增加底部运动速度, 进而触发跃动,这类冰川主要分布在斯瓦尔巴德群岛.Benn等[21]基于冰川物质和焓值提出焓平衡理论用来解释冰川跃动的行为,并利用集总单元模型说明焓平衡理论,这一模型通过参数化的形式将冰下水文过程和热力过程进行了有效的结合,揭示了跃动行为与气候、冰床特性和冰川几何结构的特定组合之间的关联. ...

Glacier motion estimation using SAR offset-tracking procedures

1

2002

... 由于冰川在跃动时期流速较快,且影像之间的时间间隔较长,容易导致两幅SAR影像之间失相干,进而导致干涉测量无法达到预期的目的.采用偏移量追踪的方法可以有效的避免这个问题,故这种方法常用于冰川流速的监测[22].而偏移量追踪法又分为两种,一种是相干性追踪,另一种是强度追踪.前者也需要研究区具有良好的相干性,后者只需要研究区域具有一定的纹理特征即可[23].为了克服研究区影像失相干特点,选用强度追踪法.采用瑞士GAMMA合成孔径雷达软件中的Offset Tracking模块提取偏移量,然后使用ArcGIS进行冰川流速和流向的计算. ...

Estimation of Arctic glacier motion with satellite L-band SAR data

1

2008

... 由于冰川在跃动时期流速较快,且影像之间的时间间隔较长,容易导致两幅SAR影像之间失相干,进而导致干涉测量无法达到预期的目的.采用偏移量追踪的方法可以有效的避免这个问题,故这种方法常用于冰川流速的监测[22].而偏移量追踪法又分为两种,一种是相干性追踪,另一种是强度追踪.前者也需要研究区具有良好的相干性,后者只需要研究区域具有一定的纹理特征即可[23].为了克服研究区影像失相干特点,选用强度追踪法.采用瑞士GAMMA合成孔径雷达软件中的Offset Tracking模块提取偏移量,然后使用ArcGIS进行冰川流速和流向的计算. ...

Multi-decadal mass loss of glaciers in the Everest area (Nepal Himalaya) derived from stereo imagery

1

2011

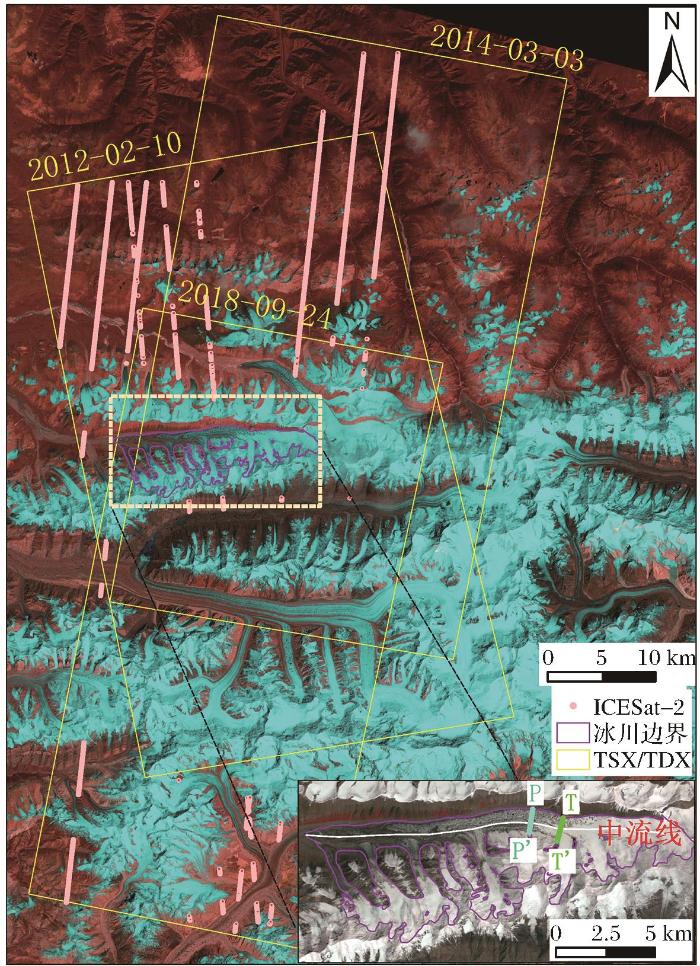

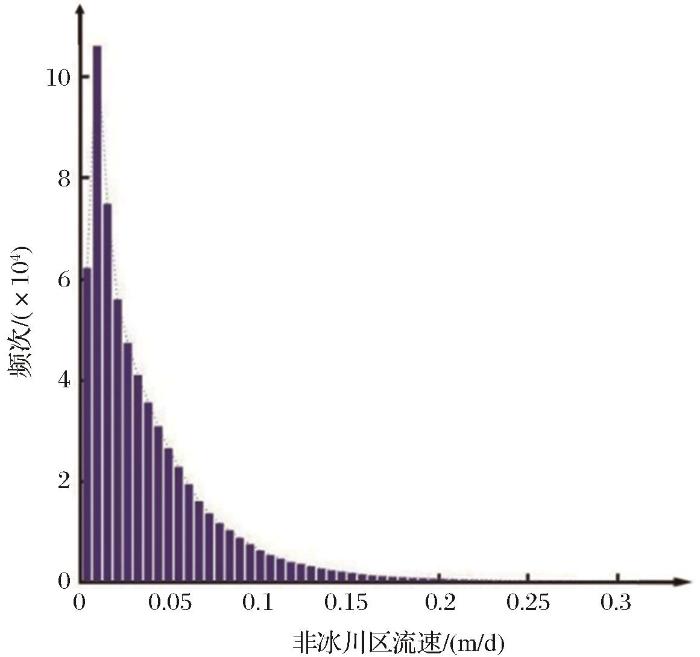

... 对研究区的冰川而言,由于冰雪消融和降雪积累等作用的影响,对冰川表面高程精度直接评定较为困难.由于非冰川区的地形比较稳定,高程几乎不存在变化,因此本研究假设冰川表面高程变化精度与非冰川区域一致,利用2019年分布在非冰川区的2 373个ICESat-2点对TSX/TDX生成的DEM结果进行精度评估,并对其进行绝对相位偏移校正,ICESat-2/ATLAS空间分布情况见图1.根据误差传播定律,可以通过非冰区高程差的均方根误差或标准差对高程变化结果的不确定结果性进行初步估计[24].本文冰川高程变化的结果的不确定性(σ)使用非冰川区高程变化差值的MED和SD表示,即: ...

Surge-related topographic change of the glacier Sortebrae, East Greenland, derived from synthetic aperture radar interferometry

1

2003

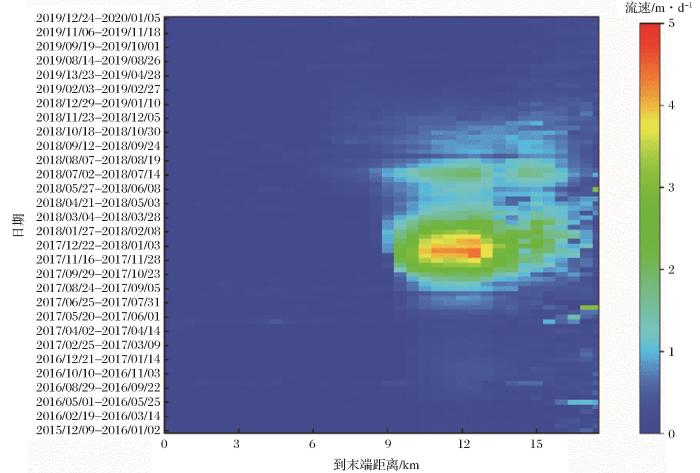

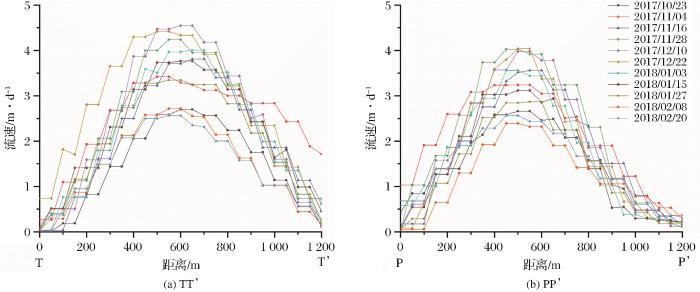

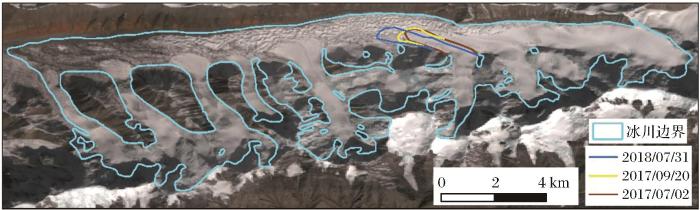

... 研究获取了穆什科托夫冰川2015年12月至2020年1月的日均表面流速,沿冰川主流线提取日均流速数据从而得到速度剖面图(图4).前人的研究表明,山地冰川流速通常小于0.5 m d-1[25].穆什科托夫冰川流速数据结果显示,在2015年12月至2017年5月之间该冰川的流速值均符合正常的山地冰川流速;从2017年6月中旬之后,冰川中上游开始逐渐加速;2017年7月初时的平均流速增加到0.5 m d-1,开始呈现出跃动趋势;在2017年11月至2018年2月的流速达到最高值,跃动区域的平均流速为2.42 m d-1,其最大值达到了4.4 m d-1;至2018年4月流速呈小幅下降的趋势,此时平均流速为1.33 m d-1,2018年5月后冰流速又呈现上升趋势,最高流速增加到1.3 m d-1,到2018年8月运动速度快速下降,平均流速为0.6 m d-1,随后进入平静期.此外,根据横剖面冰流速分布(图5)可以发现,冰川底部在跃动期间发生了滑动,而不是缓慢的冰变形. ...

Anomalous glacier changes in the Southeast of Tuomuer‐Khan Tengri Mountain Ranges, Central Tianshan

1

2018

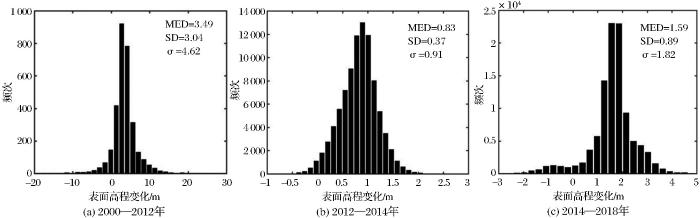

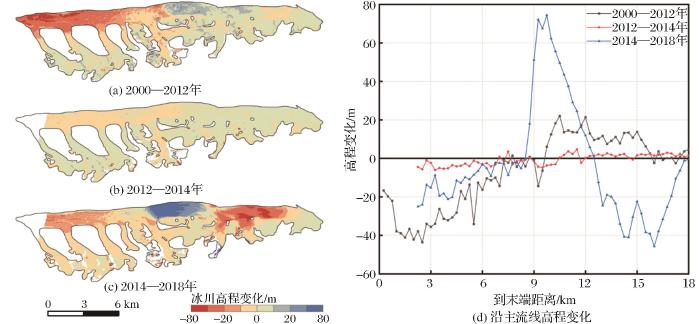

... 为了定量分析冰川跃动前后表面高程的变化,选择3对覆盖该冰川的TSX/TDX数据(2012/02/10、2014/03/03和2018/09/24)提取的DEM对冰川跃动前后的高程变化进行分析.将SRTM-C DEM和TSX/TDX DEM进行配准后,使用大地测量法计算获得2000—2012年、2012—2014年和2014—2018年冰川高程变化,并沿主流线分别提取2000—2012年、2012—2014年和2014—2018年的高程变化(图6).由于SRTM C波段雷达波对冰和雪的穿透比X波段(TSX/TDX DEM)深约2 m[26],故在计算高程变化时需要进行穿透修正.获取的2014、2018年TSX/TDX数据的季节不同,需要考虑季节效应对高程变化的影响[27].研究在进行高程变化计算时对穿透和季节效应的影响进行了修正,并对叠掩和阴影区域进行剔除. ...

Region-wide glacier mass balances over the Pamir-Karakoram-Himalaya during 1999-2011

1

2013

... 为了定量分析冰川跃动前后表面高程的变化,选择3对覆盖该冰川的TSX/TDX数据(2012/02/10、2014/03/03和2018/09/24)提取的DEM对冰川跃动前后的高程变化进行分析.将SRTM-C DEM和TSX/TDX DEM进行配准后,使用大地测量法计算获得2000—2012年、2012—2014年和2014—2018年冰川高程变化,并沿主流线分别提取2000—2012年、2012—2014年和2014—2018年的高程变化(图6).由于SRTM C波段雷达波对冰和雪的穿透比X波段(TSX/TDX DEM)深约2 m[26],故在计算高程变化时需要进行穿透修正.获取的2014、2018年TSX/TDX数据的季节不同,需要考虑季节效应对高程变化的影响[27].研究在进行高程变化计算时对穿透和季节效应的影响进行了修正,并对叠掩和阴影区域进行剔除. ...

Twenty-first century glacier slowdown driven by mass loss in High Mountain Asia

1

2019

... 冰川表面速度主要由冰川冰变形和基底滑动组成[28-29].冰川内部的变形对冰川表面流速的贡献可以使用表面坡度α和冰厚H估计[30].如下: ...

1

2010

... 冰川表面速度主要由冰川冰变形和基底滑动组成[28-29].冰川内部的变形对冰川表面流速的贡献可以使用表面坡度α和冰厚H估计[30].如下: ...

Surging dynamics of South Rimo Glacier,Eastern Karakoram

1

2021

... 冰川表面速度主要由冰川冰变形和基底滑动组成[28-29].冰川内部的变形对冰川表面流速的贡献可以使用表面坡度α和冰厚H估计[30].如下: ...

A consensus estimate for the ice thickness distribution of all glaciers on earth

1

2019

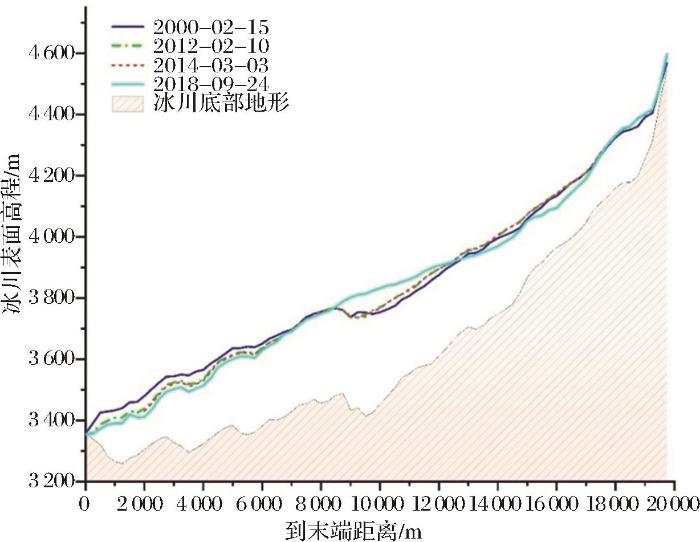

... 其中:A为蠕变参数,它取决于晶体结构、温度、含水量等因素,保守估计A= 2.4 × 10-24 s-1 Pa-3,比例因子f为0.8,冰密度ρ为0.9 g cm-3,重力加速度g=9.8 m s-2,格伦指数n=3.基于Farinotti等[31]对亚洲高山区冰川的冰厚估计,结合SRTM DEM得到穆什科托夫冰川冰厚随高程变化分布图(图9),跃动前穆什科托夫冰川积累区的冰层厚度为232 m,利用SRTM DEM计算得2000年冰川积累区坡度为4.2°,这时冰川冰变形速率约为0.04 m d-1.在2012年,地表坡度增加到4.9°,冰层厚度增加到243 m,此时的冰川冰变形速率为0.08 m d-1.2014年的冰层厚度增加到244 m,地表坡度增加到5°,此时冰变形的速率为0.09 m d-1.而2015年所观察到的冰流速约为0.18 m d-1,为了维持这样的变形速率,冰厚需要增加50 m或者坡度增加1.6°,在短时间内是极不可能的.因此我们推断在跃动之前基底运动就对冰流速产生了作用,这表明冰川底部已经是融化状态或具备很高的静水压力. ...

Glacier-surge mechanisms promoted by a hydro-thermodynamic feedback to summer melt

1

2015

... 2017年11月冰川运动速度达到3 m d-1,此时的冰川处于快速运动期,可能由于冰下排水通道的完全关闭,导致冰下压力较大,冰川底部快速滑动,摩擦加热产生的融水促进冰下水压的提高[32],使得穆什科托夫冰川在冬季持续加速.最终冰川在2018年夏末急剧减速,可能是由于排水系统的演化已经适应基础水流量,致使冰下水压显著降低,跃动迅速终止.穆什科托夫冰川流速在2017年夏末开始持续增加,并于冬季达到最高值,最终在2018年夏末急剧减速,穆什科托夫冰川表面流速的演化方式与Kamb等[19]提出的水文机制相符,且冰下排水系统的状态在跃动中占主导地位. ...

Surge dynamics and lake outbursts of Kyagar Glacier, Karakoram

1

2017

... 与天山中部的其他跃动冰川对比发现,穆什科托夫冰川与相邻的北伊利切克冰川的跃动特征较为类似.北伊利切克冰川于1996年夏末开始运动,在秋冬季冰川表面运动速度达到峰值,约50 m d-1,最终于1997年夏季停止运动,在运动过程中其末端向前推进约3.7 km,根据该冰川跃动特征可以将其归为阿拉斯加型冰川[19].穆什科托夫冰川在2017年夏末开始加速,于冬季表面流速达到顶峰,且在2018年夏末突然下降,跃动也被认为是与冰下水文变化有关.虽然两者均可归类于阿拉斯加型,但穆什科托夫冰川在跃动期间的表面运动速度却与北伊利切克冰川相差较大,且前者的末端在跃动期间并未前进.近些年喀喇昆仑地区也有类似的报道,Round等[33]利用多源遥感数据对克亚吉尔(Kyagar)冰川跃动的详细过程进行监测,发现克亚吉尔冰川跃动始于2014年融化季节,其冰川表面流速在跃动期内以一种符合水文控制的方式演变,特别是2015年冰下排水通道突然打开导致冰下水压急剧降低,从而导致冰舌的突然减速;东喀喇昆仑的希斯帕(Hispar)冰川于2014年秋季开始运动,在2015年5/6月表面速度达到14 m d-1,到夏季最大速度大幅下降,并于冬季再次上升,最后跃动在2016年6月突然结束,其跃动被认为是受冰下水文条件控制[34].喀喇昆仑地区的冰川跃动一般是由积蓄区缓慢加速形成跃动前锋,逐渐向下游推进,在主流线速度剖面图上一般呈阶梯状,而穆什科托夫冰却是从中部开始快速运动,逐渐向上下游发展. ...

The 2015 surge of hispar glacier in the Karakoram

1

2017

... 与天山中部的其他跃动冰川对比发现,穆什科托夫冰川与相邻的北伊利切克冰川的跃动特征较为类似.北伊利切克冰川于1996年夏末开始运动,在秋冬季冰川表面运动速度达到峰值,约50 m d-1,最终于1997年夏季停止运动,在运动过程中其末端向前推进约3.7 km,根据该冰川跃动特征可以将其归为阿拉斯加型冰川[19].穆什科托夫冰川在2017年夏末开始加速,于冬季表面流速达到顶峰,且在2018年夏末突然下降,跃动也被认为是与冰下水文变化有关.虽然两者均可归类于阿拉斯加型,但穆什科托夫冰川在跃动期间的表面运动速度却与北伊利切克冰川相差较大,且前者的末端在跃动期间并未前进.近些年喀喇昆仑地区也有类似的报道,Round等[33]利用多源遥感数据对克亚吉尔(Kyagar)冰川跃动的详细过程进行监测,发现克亚吉尔冰川跃动始于2014年融化季节,其冰川表面流速在跃动期内以一种符合水文控制的方式演变,特别是2015年冰下排水通道突然打开导致冰下水压急剧降低,从而导致冰舌的突然减速;东喀喇昆仑的希斯帕(Hispar)冰川于2014年秋季开始运动,在2015年5/6月表面速度达到14 m d-1,到夏季最大速度大幅下降,并于冬季再次上升,最后跃动在2016年6月突然结束,其跃动被认为是受冰下水文条件控制[34].喀喇昆仑地区的冰川跃动一般是由积蓄区缓慢加速形成跃动前锋,逐渐向下游推进,在主流线速度剖面图上一般呈阶梯状,而穆什科托夫冰却是从中部开始快速运动,逐渐向上下游发展. ...

1

2010

... 冰川跃动具有周期性,根据冰川运动状态可以将跃动周期划分为跃动期和平静期[35].一个完整的跃动周期通常是几年到几十年,甚至更长.根据穆什科托夫冰川表面高程和流速变化状况,本研究发现穆什科托夫冰川是一条典型的跃动冰川,冰川主干于2017—2018年发生跃动.根据前人的研究[15]可知,穆什科托夫冰川的末端曾在1956—1957年向下游推进4—5 km.结合现有的数据和资料,推断穆什科托夫冰川跃动间隔约为60 a. ...

1

2010

... 冰川跃动具有周期性,根据冰川运动状态可以将跃动周期划分为跃动期和平静期[35].一个完整的跃动周期通常是几年到几十年,甚至更长.根据穆什科托夫冰川表面高程和流速变化状况,本研究发现穆什科托夫冰川是一条典型的跃动冰川,冰川主干于2017—2018年发生跃动.根据前人的研究[15]可知,穆什科托夫冰川的末端曾在1956—1957年向下游推进4—5 km.结合现有的数据和资料,推断穆什科托夫冰川跃动间隔约为60 a. ...