1 引 言

地面沉降是导致区域地面高程变化的地质灾害之一,常发生在人口密集、工业发达的城市,具有沉降速度缓慢、不易察觉、危害面积大和破坏后不可恢复的特点 [1] 。我国对城市地表形变灾害关注始于20世纪20年代。到70年代,我国长江三角洲平原区,河北平原东部出现不同程度的地面沉降 [2, 3] 。其中天津的地面沉降是最早及沉降最严重城市之一,虽然天津有关部门对市区沉降灾害进行长期的治理后有所改善,但天津郊区的地表形变现象同样不可忽视 [4] 。水准测量、GPS测量等传统的地面沉降监测手段虽然监测结果可靠,但存在监测周期长、成本高,且监测点相对稀疏、路线固定等不足,严重影响着监测效果 [5] 。InSAR技术的出现弥补上述测量方法的不足,可实现全天候、全天时、大范围、高精度的城市地面沉降监测。

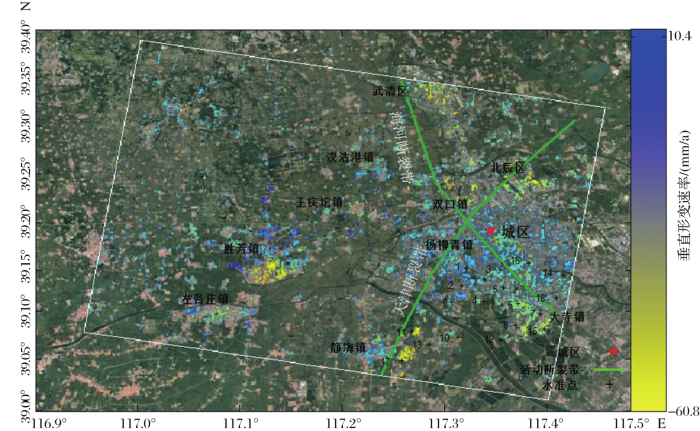

天津地处冲积平原地区,自从平原地区新生代以来天津地区出现大面积缓慢下降,形成巨厚的松散沉积层 [6] 。针对天津地面沉降的现象,许多学者利用不同技术和方法对天津以及其周围区域进行了沉降监测研究,从不同的角度对天津沉降机制进行解译 [7, 8, 9, 10, 11, 12] 。主要从水准测量技术到GNSS技术再到新兴的合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR)以及3种技术间的不同交叉联合技术,均被用于城市的地面沉降监测。同时,从地下水开采、地质构造、土地使用类型的变化以及建筑荷载等不同角度对天津地表形变进行沉降原因进行分析。1999年,Ferretti等 [13] 提出的永久散射体雷达干涉技术(Persistent Scatters InSAR, PS-InSAR)技术克服了差分合成孔径雷达测量技术(Differential InSAR,D-InSAR)的时间失相干、空间失相干和大气延迟的缺陷,通过选取自身散射特性较强并且相位信息较为稳定的地面目标点(路面、建筑物、裸露的岩石等)作为地表形变信息的表征,准确获取PS 点形变信息,提高地面沉降的监测能力。Sentinel-1A数据是继ERS和ENVISAT数据之后对推动InSAR技术发展的C波段合成孔径雷达卫星,其默认的成像模式是循序扫描地形观测(Terrain Observation by Progressive Scans, TOPS)模式,该模式具有宽幅成像和支持干涉处理的特点,有着传统的条带模式无法比拟的优势,可以在相对较短的时间内确保影像具有较大的覆盖区域 [14, 15] 。因此,PS-InSAR技术和Sentinel-1A数据非常适合城市大面积的地表沉降监测。本文利用Sentinel-1A数据基于PS-InSAR技术获取天津以及其周围郊区的地面沉降速率,并与部分水准数据对比。结果表明:PS-InSAR技术获取的形变速率的精度达到亚厘米级。天津地区沉降集中在环城地区和郊区乡镇地区,其中天津的武清沉降区和北辰沉降区已经连成一片,其最大沉降速率达-52.8 mm/a。郊区乡镇地区多个沉降区,其胜芳镇沉降区最大速率为-60.3 mm/a,左各庄镇沉降区最大速率为-43.5 mm/a,王庆坨镇沉降区最大速率为-53.2 mm/a,静海县沉降区最大速率为-58.6 mm/a,大寺镇沉降区最大速率为 -46.5 mm/a。结合天津地区的地下水开采井数据,土地类型使用变化以及天津地质构造资料分析发现其地面沉降与地下水过度开采、大型工业区的迁移和建设以及活动断裂带的地质活动密不可分。

2 PS-InSAR技术原理

PS-InSAR技术是在D-InSAR技术的基础上发展起来的,基于相位幅度离散特征和干涉相位空间相关特性,通过纠正大气延迟、轨道误差、残余地形误差、选取Sentinel-1A影像中相位稳定、相干性高的PS点,进而实现时序地面沉降高密度、大范围以及高精度监测。获取覆盖同一区域的多景Sentinel-1A影像,根据影像去相干的主要因子(空间去相干、时间去相干、多普勒质心去相干)选取最优主影像,将所有的辅影像与主影像进行配准以及重采样。基于精密轨道数据去除平地效应,引入外部DEM去除地形相位,对主辅影像对进行差分干涉,得到时序差分干涉集。其差分干涉图中两个高相干点(

其中:

其中:

其中 :

利用二维周期图或者空间搜索等优化方法,通过模型解算出形变速度增量

将解算的每个PS点的线性形变和高程误差从干涉对去除后获取残余相位

3 实验数据及处理

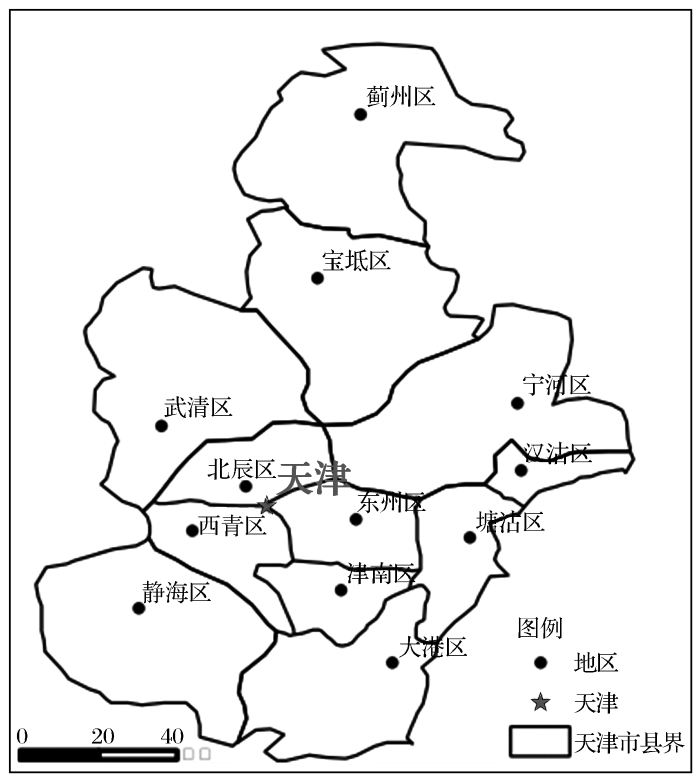

天津位于过渡地带,北部山区属于燕山山地,南部平原属于华北平原的一部分,东南部濒临渤海湾如 图1所示。由于地表水资源量不足,天津地区的工业和生活大部分依靠深层地下水,导致地下水持续减少。在区域构造上位于天山—阴山纬向构造带和新华夏构造体系的交接部,构造十分复杂。区内主要活动断裂有海河断裂、天津断裂等。以天津地区为试验区,获取该区域28景降轨Sentinel-1A卫星影像,时间跨度为2015年3月5日~2016年1月2日。卫星轨道数据由欧空局提供精密轨道数据和美国宇航局提供的SRTM3 DEM,其DEM分辨率为90 m,精度为±30 m,用于去除地形相位。对影像裁剪处理后,再通过PS-InSAR技术获取天津地区形变速率结果,具体处理流程如下:

图1

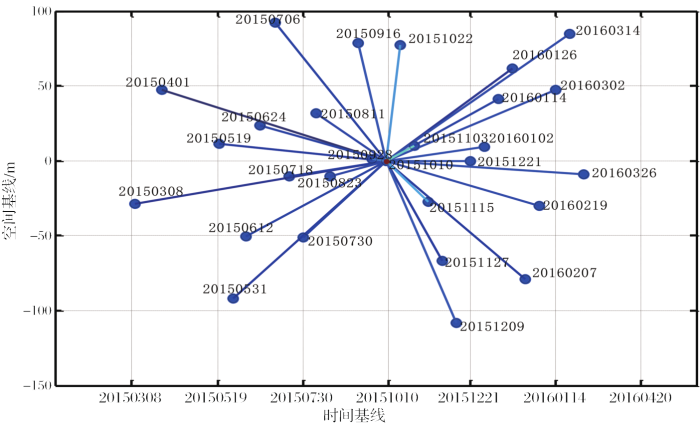

(1)主影像的选取及干涉对组合。综合考虑时空基线、多普勒中心频率以及天气情况等因素,选取2015年10月10日作为公共主影像,剩余作为辅影像。结合参考DEM对所有Sentinel-1A卫星影像进行PS-InSAR处理。干涉对的组合如 图2所示。

图2

(3)生成差分干涉图。根据基线参数去除平地效应相位和利用外部DEM去除地形相位,共得到27幅差分干涉图。

(4)PS后候选点选取。为了减少数据计算量,根据影像强度采用振幅离差法获取研究区PS候选点,再通过Delaunay三角网法☆建立PS网络。

(5)大气延迟相位估计和去除。根据PS网相邻PS点相位差由公式(2)建立相位差与形变速率增量、高程误差增量的模型,利用优化算法求解形变速度增量

(6)PS重新选点。利用能量稳定系数选取PS点,本文研究区为天津地区,PS点主要集中分布建筑物密集区域和主要道路以及较为密集的郊区城镇区域,共选取80 166个稳定PS点。

(7)PS点形变速率估计。以星型拓扑结构构建分析网,首先利用线性形变和高程误差模型分析PS点雷达视线向(line of sight ,LOS)形变速率,再由内插方法将PS点的形变速率内插到整个试验区,最后由公式(4)将LOS形变量转换为垂直向形变速率 [19]

其中:

图3

4 结果与分析

4.1 PS-InSAR结果与水准测量对比

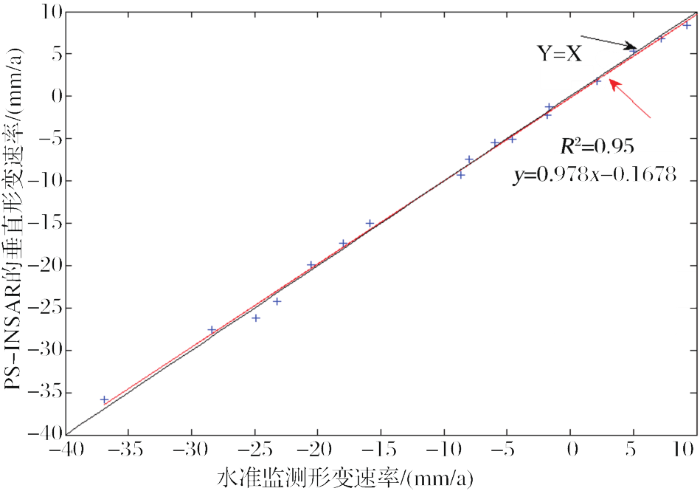

为了评估PS-InSAR监测结果的精度,本文选取天津大寺镇地区的监测地面沉降的2015~2016年18个水准点位的沉降速率与PS-InSAR技获取水准点位附近的PS点的沉降速率进行对比,两组数据如 表1所示。

表1 水准和InSAR形变结果对比

Table 1

| 水准点号点 | 水准沉降速率/(mm/a) | PS-INSAR垂直向形变速率/(mm/a) | 差值/(mm/a) |

|---|---|---|---|

| 差值中误差 | ±0.94 | ||

| 1 | +5.0 | +5.4 | -0.4 |

| 2 | +9.2 | +8.4 | +0.8 |

| 3 | -18.0 | -17.2 | -0.8 |

| 4 | -6.0 | -5.5 | -0.5 |

| 5 | -1.8 | -2.2 | +0.4 |

| 6 | -8.0 | -7.4 | -0.6 |

| 7 | -15.9 | -15.0 | -0.9 |

| 8 | -4.6 | -5.1 | +0.5 |

| 9 | +10.2 | +9.4 | +0.8 |

| 10 | -22.8 | -24.5 | +1.7 |

| 11 | -28.4 | -27.0 | -1.4 |

| 12 | -1.7 | -1.2 | -0.5 |

| 13 | -24.9 | -26.2 | +1.3 |

| 14 | +2.1 | +1.8 | +0.3 |

| 15 | -20.5 | -19.6 | -0.9 |

| 16 | +7.2 | +6.8 | +0.4 |

| 17 | -36.9 | -34.8 | -2.1 |

| 18 | -8.7 | -9.3 | +0.6 |

图5

图5

胜芳镇和王庆坨镇地面沉降速率变化

Fig.5

Ground subsidence rate of Shengfang town and Wangqingtuo town

图4

图4

PS-InSAR结果与水准的相关性的比较

Fig.4

Comparison of PS-InSAR results and correlation between levels

4.2 天津地面沉降分布

PS-InSAR技术获取的地面沉降结果如 图3可知,从天津地区整体沉降空间分布上而言,沉降漏斗集中在环城地区和郊区乡镇地区,其中武清区和北辰区沉降区域已经连成一片,形成‘L’状的漏斗形状,其最大沉降速率达-52.8 mm/a。郊区乡镇地区多个沉降漏斗速率分别为胜芳镇的沉降最大速率为-60.3 mm/a,左各庄镇的沉降最大速率为-43.5 mm/a,王庆坨镇的沉降最大速率为-63.2 mm/a,静海县的沉降最大速率为-58.6 mm/a,大寺镇的沉降最大速率为-46.5 mm/a。相比之下,天津主城区沉降量相对较小,平均沉降速率在10~-20 mm/a间,这有近年来天津实施了多项有效的控制地面沉降措施有关,与以往学者的研究成果一致 [20, 21] 。

5 讨 论

造成天津地面多处沉降的因素很复杂,本文从地下水开采、城市工业区的迁移和建设以及活动断裂带的地质活动进行地面沉降相关讨论。

表2 天津地面沉降区开采井位于开采层位表

Table 2

| 开采层位 | 王庆坨镇 | 汊沽港镇 | 杨柳青镇 | 双口镇 | 总计 |

|---|---|---|---|---|---|

| 总计 | 136 | 28 | 26 | 7 | 197 |

| I组 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| II组 | 19 | 2 | 0 | 1 | 22 |

| III组 | 79 | 19 | 9 | 6 | 113 |

| IV组 | 38 | 7 | 4 | 0 | 49 |

| V组以下 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |

| 未分组 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |

由 表2可知,共获取部分沉降区域内197眼地下开采井,王庆坨镇分布136眼、汊沽港镇分布28眼、杨柳青镇分布26眼,其中王庆坨镇的开采井密度最大,相对应的沉降速率也最大。开采井大多数开采第III组开采层位的地下水,但不同区域的开采井对开采层位有所差异。武清区的王庆坨镇和汊沽港镇主要开采层位为第III含水组,其次是第II含水组、第IV组含水组和浅层水。北辰双口镇主要开采第III含水组,其次是第II含水组,西青区杨柳青镇主要开采层位第III含水组和浅水组,其次为浅水层、第V以及第V以下的含水组 [23] 。由文献[24]可知武清区和北辰区的地下水系统同属于一个地下水系统子区,与西青区杨柳镇水文地质背景存在较大的差异,这与 图3中武清区与北辰区“L”带状的沉降区的形成有关。

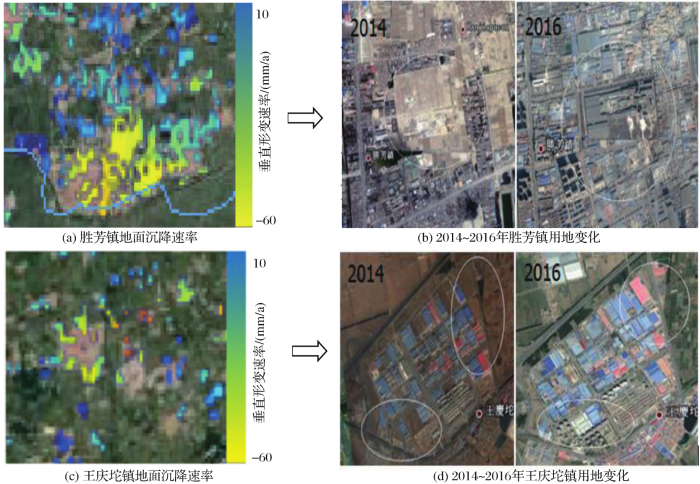

从 图5(a)~(d)可以明显的看出胜芳镇和王庆坨镇在2014~2016年间有大型工业厂房落户,加剧该地区的地面沉降速率。

地层岩性以及结构特征也是影响地面沉降的重要因素之一,地质资料研究显示 [25] ,天津在区域构造上位于天山—阴山纬向构造带和新华夏构造体系的交汇区域,地质构造错综复杂。本文研究区内主要有海河断裂和天津断裂。两条活动断裂带几乎相互垂直且贯穿整个研究区,如 图3所示。由 图3可以获知研究区内双口镇沉降区位于海河断裂带与天津断裂带交汇处区域;武清—北辰沉降区分布在海河断裂带北段上、且断裂带右侧的沉降速率比左侧沉降速率大;在河海断裂带南段,断裂带右侧的沉降速率比左侧沉降速率小;而天津断裂带贯穿静海沉降区,断裂带以南的沉降速率比断裂带以北的沉降速率大;断裂带两侧沉降速率的差异可能的原因是断层两侧可压缩层厚度不同以及受断层上下盘滑动作用的影响。

6 结 语

本文利用28景Sentinel-1A数据基于PS-InSAR技术获取天津地区的地面形变速率。并与水准结果进行对比,结果证明:PS-InSAR技术在城市地面形变监测结果是可靠的,其监测结果可以达到亚厘米精度。并结合天津地区的部分开采井数据、地质构造资料以及2014~2016年间的土地使用类型进行分析,得出以下结论:

(1)根据天津王庆坨镇沉降区内的开采井分布情况得知开采井分布密度越大,沉降速率越大。这主要与地下水过度开采造成第III含水组或部分第II含水组水位下降,引起了地面沉降。而武清区和北辰区的地下水系统共同属于一个地下水系统子区,造成武清区至北辰区的沉降区域连成一片形成“L”带状。

(2)根据2014~2016年间天津土地使用类型的变化分析,在两年间大型工业区向郊区迁移和建设也是地面沉降的原因之一。

(3)结合地质构造资料,可知天津地区存在天津断裂和海河断裂两条活动断裂带,活动断裂带两侧可压缩层厚度不同造成了断裂带两侧沉降速率的不同,说明天津地面沉降与活动断裂带地质活动有关。

参考文献

Several Frontier Problems on Urban Land Subsidence

[J].

郑铣鑫

关于城市地面沉降研究的几个前沿问题

[J].

Monitoring Surface Subsidence in Kunming based on Sentinel-data

[J].

星载InSAR技术支持下的昆明地表沉降监测

[J].

The Progress of Investigation and Monitoring Project of Land Subsidence InSAR in China

[J].

张玲

全国地面沉降InSAR调查与监测工程进展介绍

[J].

Characteristics of Uneven Ground Subsidence along the Beijing-Tianjin inter-city Railway

[J].

段光耀

京津城际铁路沿线不均匀地面沉降演化特征

[J].

Research and Practice of PSInSAR Technology based on Phase Space Correlation Analysis in Ground Subsidence Monitoring

[J].

刘欢欢

基于相位空间相关性分析的PSInSAR技术在地面沉降监测中的研究与实践

[J].

Ground Subsidence Monitoring Application of Tianjin Suburb based on Sequential InSAR Technology

[J].

张又又

基于时序InSAR技术的天津郊区地面沉降监测应用

[J].

The Risk Assessment and Regionalization of Ground Subsidence Disaster in Tianjin and Near Suburbs

[J].

胡蓓蓓

天津市区及近郊区地面沉降灾害风险评估与区划

[J].

Study on the Monitoring of Ground Subsidence in Tianjin by GPS

[J].

秦洪奎, 王平德

GPS用于天津市地面沉降监测的研究

[J].

based on Sentinel-1A Data, the Surface Deformation of the Jiuzhaigou Earthquake

[J],

李丹,杨斌,陈财

基于Sentinel-1A数据反演九寨沟地震地表形变场

[J].

Small Baseline Set Analysis of the Relationship between Groundwater Exploitation and Ground Subsidence

[J].

张子文

地下水开采与地面沉降关系的短基线集分析

[J].

Influence of Multi-view Processing on Sequential InSAR Technology

[J].

祝传广

多视处理对时序InSAR技术的影响研究

[J].

Urban Land Subsidence Deformation Trend Surface Simulation based on Improved Kriging Interpolation Model

[J].

伊尧国

基于改进Kriging插值模型的城市地面沉降变形趋势面模拟

[J].

Coregistration of Sentinel-1 TOPS Data for Interferometric Processing Using Real-time Orbit

[J].

吴文豪

实时轨道条件下Sentinel-1卫星影像干涉配准

[J].

Near-real-time Focusing of ENVISAT ASAR Stripmap and Sentinel-1 TOPS Imagery Exploiting OpenCL GPGPU Technology

[J].

A New Method for Measuring Deformation on Volcanoes and Other Natural Terrains Using InSAR Persistent Scatterers

[J].

Sentinel-1A Radar Image PSINSAR Ground Subsidence Monitoring in Tianjin Area

[J].

白泽朝

天津地区Sentinel-1A雷达影像PSInSAR地面沉降监测

[J].

Interferometric Processing of Sentinel-1 TOPS Data

[J].

Study on the Interference Processing of Sentinel Radar Satellite TOPS Mode

[D].

吴文豪. 哨兵雷达卫星TOPS模式干涉处理研究

[D].

Comparative Analysis of Ground Subsidence in Beijing Area based on PS-InSAR and SBAS-InSAR Technology

[J].

曹淑敏, 肖恭伟, 辛锴

基于PS-InSAR和SBAS-InSAR技术的北京地区地面沉降对比分析

[J].

Application of GPS in Tianjin Ground Subsidence Monitoring

[J].

罗建忠

GPS在天津市地面沉降监测中的应用

[J].

InSAR Monitoring of the Three-stage Sround Subsidence in Beijing-Tianjin-Hebei Area in 1992-2014 Years

[J].

张永红, 吴宏安, 康永辉

京津冀地区1992~2014年三阶段地面沉降InSAR监测

[J].

Study on the Evolution Characteristics and Mechanism of Ground Subsidence in Typical Sections of North China Plain

[J].

郭海朋

华北平原典型地段地面沉降演化特征与机理研究

[J].

Analysis of Ground Subsidence Funnel in Wang Qing Tuo Area,Tianjin

[J].

韦劲松

天津市王庆坨地区地面沉降漏斗分析

[J].

Application of Soil-water Ratio Index in Groundwater Resources Management in Tianjin Subsidence Area

[J].

董克刚

土水比指标在天津沉降区地下水资源管理中的应用

[J].