1 引 言

2000年以来,中国城镇化进程显著提升、大城市用地扩张更为迅猛[1-2],但存在城乡发展不协调、用地结构不合理等问题[3],对耕地保护、生态环境安全及城市红线等造成严重威胁[4-5]。城乡在空间上的高度融合是城乡融合发展的基础[6],客观认识城市扩张进程中的城乡建设用地及内部结构时空格局演化特征对于优化城乡建设用地格局、实现城乡空间融合、理解城乡建设用地转型的一般规律具有重要的理论和实践意义。城乡建设用地包括城镇建设用地、农村居民点用地和独立工矿用地,是人类对土地高强度利用的结果[7],其内部主要由不透水面、绿地、水体等覆被类型构成[8],其中不透水面是在人类进行土地利用活动过程中形成的一种地表水不可渗透的人工下垫面覆被特征[9],是城市扩张进程中建设用地利用强度和承载功能变化的直观表征和重要衡量因子[10]。

城市扩张、建设用地变化等相关研究多利用3S技术,主要以Landsat、MODIS等多源遥感监测数据、基础地理数据及社会经济统计年鉴数据等为数据来源[11]。在土地利用/覆被变化相关研究的基础上,从国家、城市、县域等多时空尺度,综合运用空间统计、对比分析、数学模型、景观指数等方法,主要从时空格局、地域差异、驱动机制、扩张效应、未来模拟及对策建议等方面[2,12-14]进行了较为深入且系统的研究,形成了较为独特的研究范式[15-17],在地理学领域取得了较大研究进展[18-20]。不透水面指数(ISA)作为地表覆被的重要参数之一,成为当前土地利用/覆被变化研究的热点[9,21],不透水面数据监测方法也备受关注,并不断得到改进和完善[8,22]。通过对不透水面覆被空间格局及其演变特征进行研究[23-24],揭示城市发展轨迹,利用不透水面比例来表征土地利用强度[25],为完善用地结构、城市规划与建设提供依据。已有研究多从土地利用变化的角度进行分析,研究建设用地自身整体的时空格局变化,较少考虑内部建设用地利用强度的问题,相关不透水面的研究也没有对城镇和乡村的差异进行对比研究。

哈尔滨市作为东北振兴发展的重要城市,2000年以后尤其在2003年国家实施东北老工业基地振兴战略以来,城镇化进程明显加快[17]。以2000~2015年哈尔滨市6个主城区的30 m×30 m土地利用数据、Landsat影像等遥感监测数据为基础,获取高精度城乡建设用地数据和不透水面数据。以交通主干线将研究区划分为的4个区位,采用ArcGIS空间统计分析方法,通过建设用地年变化率、动态度、扩张强度等模型模拟结果,在深入探究哈尔滨城市扩张进程中的城乡建设用地规模变化、结构变化及其区位差异的基础上,进一步对建设用地内部不透水面变化特征及区位差异进行分析,阐述城市扩张进程中的建设用地利用强度变化规律,并深入探究城镇和乡村之间的差异。有利于合理调控城市扩张进程、科学协调城乡发展、有效提高城市承载功能,为进一步研究城乡空间融合发展水平提供依据。

2 数据与方法

2.1 研究区概况

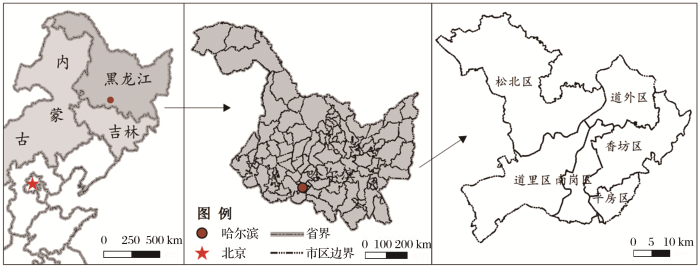

哈尔滨市位于黑龙江省中南部,地理范围为125°42′11″~130°10′27″ E、44°04′34″~46°40′09″ N,区域土地总面积5.38×104 km2,是黑龙江省乃至东北地区的重要中心城市,“大农业、大工业”的城乡二元结构鲜明。选定位于哈尔滨市主城区的市辖区为研究区,包括道里、道外、南岗、平房、松北和香坊区(图1),是城镇化发展速度较快且城乡用地格局变化较明显的区域,土地总面积为2 083.23 km2 [22]。截至2015年,研究区户籍总人口352.38万人,其中城镇和农村户籍人口分别为299.56万人和52.82万人;地区生产总值为2 986.29亿元,第一、二、三产业结构分别占地区生产总值的1.46%、38.70%和59.84%。

图1

图1

研究区地理位置及行政区划示意图

Fig.1

Location and administrative division of the study area

2.2 数据收集与预处理

基础数据主要来源于中国科学院“全国土地利用1∶10万数据库”提供的土地利用数据,其中城乡建设用地二级类包括城镇建设用地、农村居民点用地、独立工矿用地[7]。此外,在USGS官网下载4~9月份少云、植被农作物等处于生长期且时间尽量接近的2000、2005、2010、2015年Landsat影像,分辨率为30 m×30 m,对其进行辐射定标、大气校正、图像融合、图像增强等图像处理工作。

2.2.1 城乡建设用地数据提取

基于土地利用矢量数据,参照Google Earth影像对预处理后的遥感影像进行人工目视解译及修订,尤其对哈尔滨城乡建设用地变化区域进行比较、判读、人工目视解译,并逐一修正,在此基础之上赴野外实地踏勘进行数据精度检验。经验证,2000、2005、2010和2015年土地利用现状空间数据集精度达到93%以上[26]。

2.2.2 不透水面数据提取

将遥感影像进行裁剪后,应用改进后的线性光谱混合像元分解提取方法,通过图像数据降维、MNF变换与V-I-S端元选取、改进的归一化水体指数和归一化植被指数掩膜、最小二乘线性混合像元分解、建立决策树、分类后处理等步骤得到平均相对误差为0.64%的不透水面信息[27],结合土地利用矢量数据,并使用ArcGIS 10.2进行空间统计分析,得到区域不透水面比例数据。

最小二乘线性混合像元分解模型公式[22]如下:

其中:Riλ为第i个像元在波段λ上的反照率;fki为第k个基本组分在第i个像元中的面积占比;Ckλ为第k个基本组分在波段λ上的反照率;εiλ为残差值。

2.3 研究方法

2.3.1 建设用地年变化率和建设用地动态度

使用“建设用地年变化率”和“建设用地动态度”两个指标,可以更清晰地阐释建设用地扩张的速率和变化的剧烈程度,本文对城乡建设用地的扩张情况进行分析,公式如下[7]:

其中:K表示建设用地年变化率,单位为%/a,反映研究期间t对应的研究区建设用地变化速率;Si表示研究期初建设用地总面积;

其中:S表示建设用地动态度,单位为%/年,反映研究期间t对应的研究区建设用地变化的剧烈程度;Sa表示研究区总面积;

2.3.2 不透水面扩张强度

采用年均扩张比率来表示不透水面在不同区域上的的变化程度,揭示哈尔滨市不透水面扩张强度及其空间差异特征[28]。年均扩张比率公式如下:

其中:

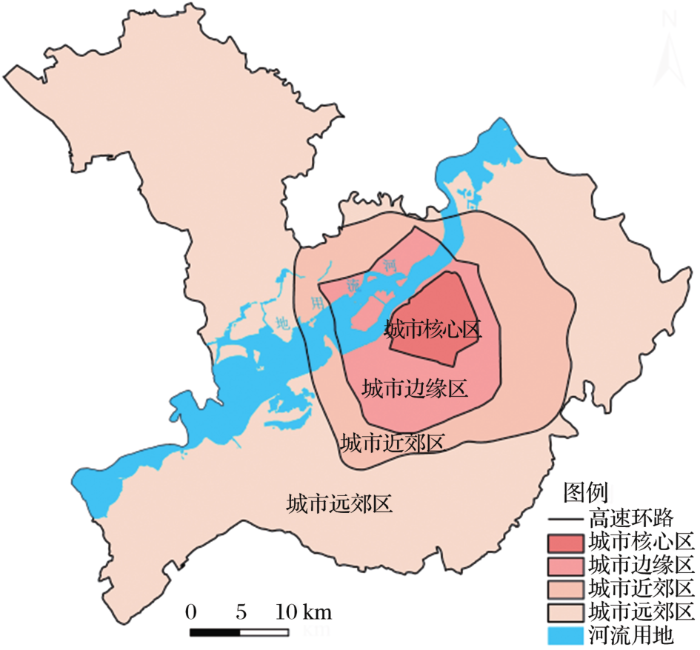

2.3.3 研究区位划分

基于交通道路数据,以哈尔滨市二环路、三环路及绕城高速为界线,将哈尔滨市分为4部分(图3),自内而外分别是城市核心区、城市边缘区、城市近郊区、城市远郊区。由于松花江流经哈尔滨市区,且其占地面积较大,故在区位面积统计时不计入松花江河流用地,面积221.05 km2,采用空间分析方法统计得出城市核心区、城市边缘区、城市近郊区、城市远郊区的区位面积分别为58.59 km2、166.44 km2、302.18 km2、1 334.97 km2。

图2

3 结果分析

3.1 城乡建设用地规模变化特征分析

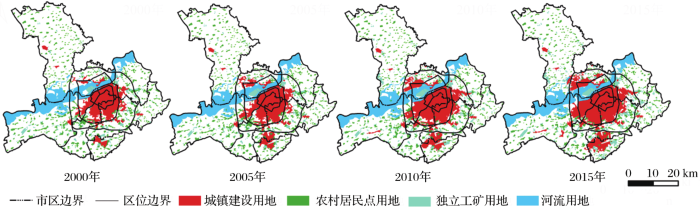

3.1.1 城乡建设用地规模变化总体态势

研究区(不包括松花江干流的河流用地)总面积为1 862.18 km2,2000~2015年历经“十五”、“十一五”、“十二五”3个重点建设时期,城乡建设步伐不断加快,积极稳步推进城镇化和城乡一体化建设,城市空间得到极大扩张(图3)。2000~2015年,研究区城乡建设用地面积持续增长,2000、2005、2010、2015年哈尔滨市城乡建设用地总面积分别为421.34 km2、462.74 km2、521.80 km2、579.66 km2,15 a间共增加158.32 km2;建设用地占比分别为22.63%、24.85%、28.02%、31.13%,占比提升了8.50%。

此外,年变化率为2.51%,动态度为0.51%,充分表明在该时期内建设用地变化速度及剧烈程度较大(表1)。

图3

图3

2000~2015年城乡建设用地空间分布图

Fig.3

Spatial distribution of urban-rural construction land from 2000 to 2015

表1 2000~2015年哈尔滨市城乡建设用地规模变化

Table 1

| 城乡建设用地变化指标 | 2000~2015年 | 2000~2005年 | 2005~2010年 | 2010~2015年 |

|---|---|---|---|---|

| 变化量/km2 | 158.32 | 41.40 | 59.06 | 57.86 |

| 年变化率/% | 2.51 | 1.97 | 2.55 | 2.22 |

| 动态度/% | 0.51 | 0.40 | 0.57 | 0.56 |

在全面实施并不断深化东北老工业基地振兴战略的进程中,城市发展空间不断得到扩张,3个发展时期城乡建设用地扩张速度和剧烈程度均呈现出先增加后减少的趋势(表1),建设用地面积净变化量分别为41.40 km2、59.06 km2、57.86 km2。其中,2000~2005年是哈尔滨市改革开放向纵深推进的5 a,城镇化步伐加快,城市建设发展较为快速,年变化率为1.97%、动态度为0.40%,建设用地占比提升了2.22%;2005~2010年,继续大力推进城镇化进程,城乡建设用地进一步快速扩张、变化程度较为剧烈,年变化率为2.55%,较第一阶段提高了0.58%,动态度为0.57%,是第一阶段的1.43倍,建设用地占比提升了3.17%;2010~2015年,城镇化进程趋于平缓,城乡建设用地仍持续扩张,但与2005~2010年相比扩张速度有所降低,年变化率为2.22%、动态度为0.56%,建设用地占比提升了3.11%。随着城乡建设步伐的加快,以及“城乡一体化”、“开发江北,两岸繁荣”、“北跃、南拓、中兴、强县”等发展战略的实施,松花江两岸均得到快速扩张,“一江居中、两岸繁荣”发展格局已基本形成。

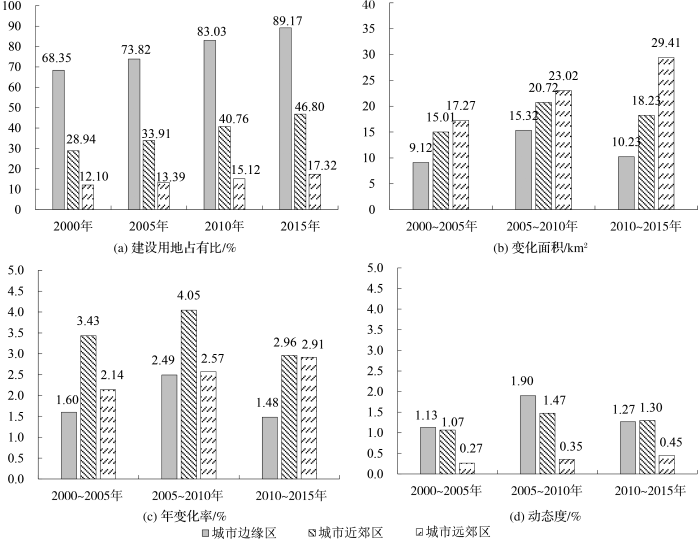

3.1.2 不同区位城乡建设用地规模变化对比分析

根据城市区位划分,将哈尔滨市的老城区作为城市核心区,2000年前已实现城镇建设用地全覆盖,面积为58.59 km2,研究时期内其地类及规模没有发生明显变化;而城市边缘区、近郊区、远郊区的城乡建设用地格局变化较大,2000年其建设用地面积依次为113.76 km2、87.44 km2、161.54 km2,到2015年分别达到148.42 km2、141.41 km2和231.24 km2,15年间其面积增加量依次为34.66 km2、53.97 km2、69.70 km2。可见,城乡建设用地快速向城市外围扩张且呈现出较明显的区位差异,其中,远郊区城乡建设用地扩张总面积最大,主要原因是平房区工业新区建设;其次为近郊区,导致其发生变化的主要原因是松北新区、哈东、新香坊等区域建设;边缘区扩张面积最小,主要涉及松北、哈西等区域建设。从建设用地年变化率和动态度来看,近郊区的年变化率最大,因此是变化速度最快的区位,其次为远郊区,边缘区最小,但是受区位总面积的影响,边缘区的城乡建设用地动态度最大(表2)。

表2 2000~2015年不同区位城乡建设用地变化

Table 2

| 时间 | 指标 | 城市核心区 | 城市边缘区 | 城市近郊区 | 城市远郊区 |

|---|---|---|---|---|---|

| - | 区位面积/km2 | 58.59 | 166.44 | 302.18 | 1 334.97 |

| 2000年 | 城乡建设用地面积/km2 | 58.59 | 113.76 | 87.44 | 161.54 |

| 2005年 | 58.59 | 122.87 | 102.46 | 178.81 | |

| 2010年 | 58.59 | 138.19 | 123.18 | 201.83 | |

| 2015年 | 58.59 | 148.42 | 141.41 | 231.24 | |

| 2000~2015年 | 变化量/km2 | 0 | 34.66 | 53.97 | 69.70 |

| 年变化率/% | 0 | 2.03 | 4.11 | 2.88 | |

| 动态度/% | 0 | 1.43 | 1.28 | 0.36 |

在不同发展时期,城市边缘区、近郊区、远郊区的建设用地占比均呈逐年上升态势,其中城市边缘区和近郊区的城乡建设用地扩张面积、扩张速度及剧烈程度均呈先增加后减少趋势,城市远郊区则呈逐年增加趋势(图4)。其中,边缘区城乡建设用地在2005~2010年扩张面积最大,为15.32 km2,年变化率为2.49%,较2000~2005年和2010~2015年分别高出0.89%和1.01%。近郊区在3个阶段的城乡建设用地变化面积分别为15.01 km2、20.72 km2、18.23 km2,年变化率依次为3.43%、4.05%、2.96%,动态度依次为1.07%、1.47%、1.30%,是变化速度最快的区位,但其城市建设也在由盲目扩张转向集约节约型发展,更加注重城市承载力建设。远郊区城乡建设用地变化面积分别为17.27 km2、23.02 km2、29.41 km2,其扩张速度及剧烈程度也逐年增大,在填充式扩张的同时,建设重点仍在不断向城市周边移动,边缘式扩张、飞地式扩张并存。值得一提的是,边缘区在2010年的建设用地占比已达到83.03%,可利用潜力很小,2015年其建设用地占比为89.17%,几乎达到饱和状态,所以第三阶段其扩张速度和剧烈程度明显降低。

图4

图4

不同阶段不同区位城乡建设用地变化

Fig.4

Changes of urban-rural construction land in different districts at different stages

3.2 城乡建设用地结构变化特征分析

3.2.1 哈尔滨市城乡建设用地二级类变化

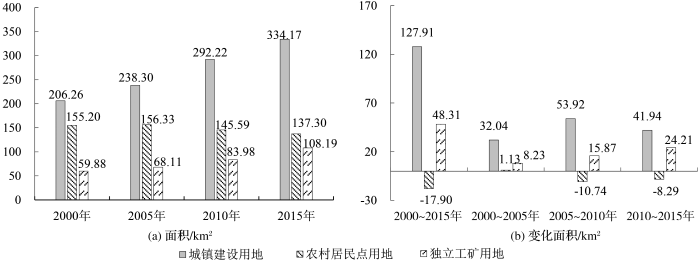

随着城乡建设用地总规模的增加,城乡建设用地二级类也在不断变化(图5)。其中城镇建设用地和独立工矿用地面积呈逐年增加趋势,2000、2005、2010、2015年城镇建设用地面积分别为206.26 km2、238.30 km2、292.22 km2、334.17 km2,共增加了127.91 km2;独立工矿用地面积由2000年的59.88 km2增加到108.19 km2,增加了48.31 km2;与之不同的是,研究时期内农村居民点面积呈先增加后减少态势,2000、2005、2010、2015年面积分别为155.20 km2、156.33 km2、145.59 km2、137.30 km2,15 a间其面积减少了17.90 km2。可见,城乡建设用地扩张主要体现在二级类中的城镇建设用地扩张,其次为独立工矿用地的扩张,且以占用周边耕地为主要扩张模式,2000~2015年由于城镇建设用地和独立工矿用地扩张所占用的耕地面积达到135.77 km2,致使耕地保护和粮食安全受到一定程度的威胁。

城镇建设用地扩张的另一主要来源为农村居民点和独立工矿用地,主要是因为在城镇化进程中,哈尔滨大力推进城市建设,城市建成区快速扩张,部分曾经独立于城镇的工矿企业不再独立,构成了城镇发展的一部分;同时,随着哈尔滨市农业现代化以及城乡一体化进程的不断推进,着力于新农村建设并不断加强农村基础设施建设,农村居民点的载体功能得到快速提升,农村居民点的用地结构、功能及交通等配套服务设施等也随之发生了改变,转变为城镇建设用地;2012年以来,哈尔滨市不断加快撤乡并村步伐,其中,2011年哈尔滨市共撤并7个乡(镇)、137个村(屯),2014年撤并了82个村(屯)

图5

图5

2000-2015年不同类型城乡建设用地规模变化

Fig.5

Scale changes of different types of urban-rural construction land from 2000 to 2015

3.2.2 不同区位城乡建设用地结构变化

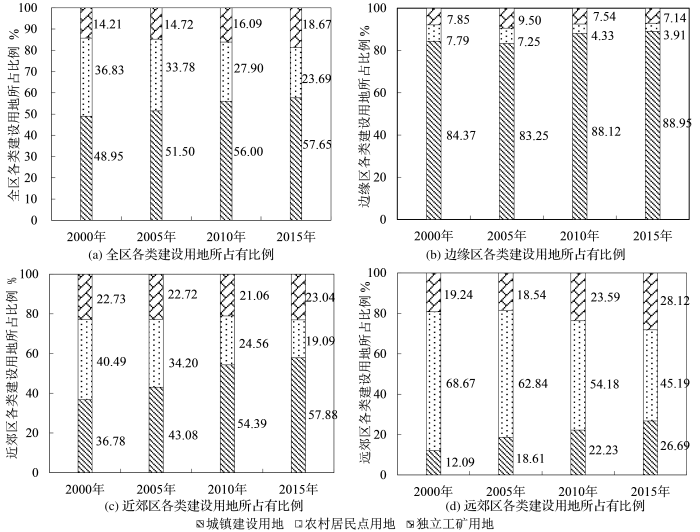

21世纪以来哈尔滨市城乡建设用地结构特征发生了较为明显的变化。在不同时期城镇建设用地均是城乡建设用地的主要类型,其次为农村居民点用地,独立工矿用地分布较少(图6(a))。随着城市用地扩张,城镇建设用地和独立工矿用地在城乡建设用地总面积中的占比逐年增加,2000~2015年,城镇建设用地占比增加了8.70%,独立工矿用地占比也增加了4.46%;而农村居民点占比则呈现出持续减少的态势,15年间其比例共减少了13.14%,且在2005~2010年间减少最多,为5.88%。

从区位的角度看,城乡建设用地内部结构在不同区位间有着明显差异(图6(b)、6(c)、6(d))。首先,城市边缘区以城镇建设用地为主,其所占比例由2000年的84.37%上升到2015年的88.95%,而农村居民点和独立工矿用地所占比例逐年减少,可见城市边缘区的城镇化已达到较高水平,农村居民点和独立工矿用地不断被城镇建设用地吞并;其次,城市近郊区在2000年以农村居民点为主,占比为40.49%,之后其占比逐年降低,到2015年占比仅为19.09%,反之,城镇建设用地和独立工矿用地占比呈上升趋势,其中城镇建设用地占比由2000年的36.78%上升到2015年的57.88%,成为主要建设用地类型,独立工矿用地由22.73%上升到23.04%,由此可见城市近郊区在快速向城市化跨进;再次,远郊区以农村居民点用地为主,但其所占比重的变化规律与近郊区相似,同样在逐年降低,表明哈尔滨市的城乡一体化建设步伐在以郊区为代表的全市范围内大幅加快。

图6

图6

2000~2015年哈尔滨市不同类型城乡建设用地结构变化

Fig.6

Structure changes of different types of urban-rural construction land in Harbin from 2000 to 2015

3.3 城乡建设用地内部不透水面变化特征分析

3.3.1 哈尔滨市城乡建设用地内部不透水面总体特征

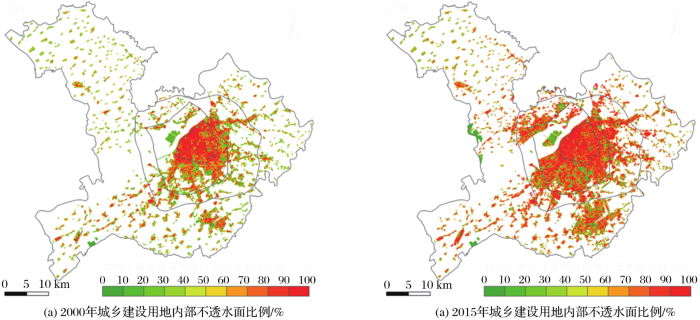

随着新型城镇化和新农村建设进程的推进,以及东北老工业基地振兴战略和城乡统筹战略的实施,哈尔滨市的城乡建设力度正在不断加强,因此土地利用的强度也在不断增大。通过对哈尔滨市城乡建设用地内部不透水面提取数据进行分析,发现该地区城乡建设用地内部不透水面比例显著增加,且存在一定的区位差异;在农民大量外出务工或进城、农村居民点用地面积减少的情况下,其内部不透水面比例反而仍在大幅度增加,城镇建设用地与农村居民点内部不透水面比例的差距逐步缩小(图7),揭示其中的变化原因具有重要的科学意义。

图7

图7

2000和2015年城乡建设用地内部不透水面比例分布图

Fig.7

Proportion of impervious surface inside urban-rural construction land in 2000 and 2015

从整体上看,2000年哈尔滨市城乡建设用地内部不透水面面积为231.91 km2,占全区(不包括松花江河流用地)和城乡建设用地总面积的比例分别为12.45%和55.04%,对应数据在2015年分别达到377.23 km2、20.26%和65.08%,与2000年相比,面积增加了145.32 km2,全区不透水面比例增加了7.81%,城乡建设用地内部不透水面比例增加了10.04%,其比例增长率为18.23%,扩张强度达到0.67%。城乡建设用地二级类中的城镇建设用地、农村居民点、独立工矿用地内部的不透水面面积分别由2000年的134.75 km2、73.75 km2和23.41 km2增加到2015年的236.29 km2、83.69 km2和57.26 km2;内部不透水面比例也由2000年的65.33%、47.52%和39.09%,分别增加了5.38%、13.43%和13.83%,到2015年分别达到70.71%、60.95%和52.92%,增长率分别为8.24%、28.26%和35.37%,扩张强度分别为0.36%、0.90%和0.92%(表3)。

从土地利用二级类的对比上看,城镇建设用地内部不透水面面积增量最大,但其不透水面比例增量最小,增长率及扩张强度均较小,充分表明其建设用地利用强度已达到较高水平;对比之下,独立工矿用地内部不透水面比例增量最大,增长率及扩张强度也相对较大,农村居民点次之;从内部不透水面占比方面看,2000年城镇建设用地内部不透水面比例高出农村居民点17.81%。而在2015年,城、乡内部不透水面比例的差距缩小到9.76%。究其原因,主要是在城镇化进程中,人类逐步意识到生态环境的重要性,并在2003年启动了“生态型园林城市建设”,进而提出要由建设“水泥城市”向建设生态型园林城市转变,在城镇建设过程中尽量控制人工不透水面的比例,在完成裸土地面硬化的同时,不断提升城市生态环境建设力度和规划管理水平,实现多处危房棚户区改造,并大面积增加绿地种植,城市绿化覆盖率不断提高,不透水面比例增长率及扩张强度较小。与之对应的是,在新农村建设过程中,主要通过不断提高农村现代化建设水平,同时大力推进农村道路、广场等基础设施的修建力度,在此基础之上实现高等级路面农村公路通乡、通村率达100%;农村居民居住条件进而得到明显改善,而后又在大力开展农村泥草房改造和住房砖瓦化建设,农村面貌得到较大改观,基于上述原因,农村居民点内部不透水面比例得以快速增加。

表3 2000~2015年城乡建设用地内部不透水面比例情况统计表

Table 3

| 时 间 | 类 型 | 城镇建设用地 | 农村居民点用地 | 独立工矿用地 | 哈尔滨市 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2000年 | 不透水面面积/km2 | 134.75 | 73.75 | 23.41 | 231.91 |

| 城乡建设用地面积/km2 | 206.26 | 155.20 | 59.88 | 421.34 | |

| 不透水面比例/% | 65.33 | 47.52 | 39.09 | 55.04 | |

| 2015年 | 不透水面面积/km2 | 236.29 | 83.69 | 57.26 | 377.23 |

| 城乡建设用地面积/km2 | 334.17 | 137.30 | 108.19 | 579.66 | |

| 不透水面比例/% | 70.71 | 60.95 | 52.92 | 65.08 | |

| 2000~2015年 | 不透水面面积变化量/km2 | 101.54 | 9.93 | 33.85 | 145.32 |

| 不透水面比例变化量/% | 5.38 | 13.43 | 13.83 | 10.04 | |

| 不透水面比例增长率/% | 8.24 | 28.26 | 35.37 | 18.23 | |

| 扩张强度/% | 0.36 | 0.90 | 0.92 | 0.67 |

3.3.2 不同区位城乡建设用地内部不透水面变化

不同区位的城乡建设用地内部不透水面面积增加量从大到小依次为城市远郊区、近郊区、边缘区和核心区,增加量依次为61.27 km2、51.64 km2、35.38 km2和0.16 km2,经对比,发现该变化规律与城乡建设用地面积的变化趋势相近(表4)。总体上看,2000~2015年间各区位城乡建设用地的不透水面比例均有不同程度的增加,得益于建设用地利用强度的不断提高,城乡建设更加完善。从区位角度看,由内向外,即从城市核心区到城市远郊区方向其不透水面比例逐渐降低,与区域城市建设发展规律相符。2000年城市核心区、边缘区、近郊区和远郊区的不透水面比例分别为83.79%、58.30%、50.22%、46.58%,2015年分别为84.06%、68.52%、67.57%、59.04%,可以看出,2000~2015年期间近郊区的不透水面比例增加量最大,为17.36%,其扩张强度为1.16%,其次是远郊区,不透水面比例增加量和扩张强度分别为12.46%和0.83%,而城市边缘区及核心区的不透水面比例增加量较少,分别为10.22%和0.27%,扩张强度分别为0.68%和0.02%。从不透水面比例增长率这一指标上看,城市近郊区、远郊区、边缘区和核心区呈依次降低态势,分别为34.56%、26.75%、17.53%和0.32%。

由于郊区的前期建设基础较为薄弱,建设用地利用强度也因此较低,可利用潜力较大,使得其不透水面扩张强度较大,反之,越靠近城市核心区则前期建设越完善,且土地利用集约度和建设强度相对较高,可利用潜力较小,不透水扩张强度较小。2000年以来,城市近郊区的总体建设强度最大,其城乡建设用地内部的不透水面比例已达到与城市边缘区相接近的水平,此外,时至今日,哈尔滨市仍在加大城市核心区和边缘区的建设强度,使其城市承载能力获得进一步增强。总之,不透水面作为建设用地的主要地表覆被类型,其面积变化趋势与城乡建设用地规模的变化趋势大致相同,即不透水面可以在一定程度上揭示城市扩张轨迹。

表4 2000~2015年不同区位城乡建设用地内部不透水面面积及比例变化

Table 4

| 区位 | 2000年 | 2015年 | 2000年 | 2015年 | 2000~2015年 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

城乡建设用地内部 不透水面面积/km2 | 城乡建设用地内部 不透水面比例/% | 不透水面面积 增加量/km2 | 不透水面比例 增加量/% | 扩张 强度/% | 不透水面比例增长率/% | |||

| 城市核心区 | 49.09 | 49.25 | 83.79 | 84.06 | 0.16 | 0.27 | 0.02 | 0.32 |

| 城市边缘区 | 66.32 | 101.70 | 58.30 | 68.52 | 35.38 | 10.22 | 0.68 | 17.53 |

| 城市近郊区 | 43.91 | 95.55 | 50.22 | 67.57 | 51.64 | 17.36 | 1.16 | 34.56 |

| 城市远郊区 | 75.24 | 136.51 | 46.58 | 59.04 | 61.27 | 12.46 | 0.83 | 26.75 |

4 结论与讨论

4.1 结 论

2000~2015年间,哈尔滨地区的城市发展空间得到极大扩张,城乡建设用地快速扩张了158.32 km2,其年变化率和动态度均呈先增大后降低趋势,其中2005~2010年变化速度最快,2010~2015年建设用地仍持续快速扩张,但较第二阶段已有所降低;纵观全局,哈尔滨自城市核心区向远郊区方向,城乡建设用地扩张规模依次增大,其中近郊区变化速度最快,城市建设有向集约节约用地方向发展的趋势,但建设重点仍在不断向城市周边推移,且呈现出较为明显的空间异质性。城镇建设用地和独立工矿用地在面积方面和占城乡建设用地总面积的比例方面均呈逐年增加的趋势,二者占比分别增加了8.73%和4.46%,扩张来源均以耕地为主,其中城镇建设用地扩张的另一主要原因是其对农村居民点和独立工矿用地的吞并;农村居民点面积变化则呈先增加后减少趋势,15年间其所占城乡建设用地总面积的比例降低了13.14%;城市核心区和边缘区的城镇化水平较高,近郊区也在快速向城市化跨进,远郊区农村居民点的面积占比逐年降低,总体而言,研究时期内哈尔滨市城乡建设用地结构特征发生了较为显著的变化。

城乡建设用地内部不透水面面积和其占比分别增加了145.32 km2和10.04%,不透水面比例增长率为18.23%,扩张强度为0.67%,其中,城镇建设用地的不透水面面积增加量最大,但其利用强度已达到较高水平,因此不透水面比例增量最小;独立工矿用地和农村居民点的不透水面面增量较大,利用强度相应增加,城镇和乡村之间的差距逐步缩小,这与新农村建设、撤村并点、泥草房改造等原因密切相关;从城市核心区向远郊区方向,不透水面比例不断降低,不透水面面积增加量、比例增加量、比例增长率及扩张强度大体呈增加趋势,主要是由于郊区的前期建设利用强度较弱,可利用潜力较大,而越靠近城市核心区方向则规律与之相反;此外,不透水面作为建设用地的主要地表覆被类型,其变化与城乡建设用地规模的变化趋势相近,可在一定程度上揭示城市扩张轨迹。

4.2 讨 论

本研究主要针对哈尔滨地区城市扩张进程中的城乡建设用地变化现状、趋势及其内部格局变化态势进行了较为全面的分析,而城市空间扩张是在多维复杂要素综合作用下的结果,全球化进程、工业化及城镇化程度、分权管理机制等均可成为城市扩张的驱动因子。本文对于城乡用地及其不透水面变化的驱动力分析方面目前还处于定性阶段,在下一步的工作中,将运用主成分分析与线性回归分析等方法,结合自然地理环境、社会经济条件、政策与规划等多方面因素针对城乡用地演变的驱动力、城乡用地与社会经济之间的协调、城乡互动机制等方面开展研究。

参考文献

Realizing China’s Urban Dream

[J].

Urban Expan-sion Simulation and Analysis in the Beijing-Tianjin-Hebei Region

[J].

京津冀地区城镇空间扩张模拟与分析

[J].

Urban-rural Construction Land Transition and Its Coupling Relationship with Population Flow in China's Urban Agglomeration Region

[J].

Spatio-temporal Dynamic Patterns of Farmland and Rural Settlements in Su-Xi-Chang Region: Implications for Building a New Countryside in Coastal China

[J].

Land Use Change and Its Driving Force on the Southern Slope of Qilian Mountains from 1980 to 2018

[J].

1980~2018年祁连山南坡土地利用变化及其驱动力

[J].

Analysis of the Core Content and Path of Urban-rural Integration Development

[J].

城乡融合发展的核心内容与路径分析

[J].

Examining the Influence of the Implementation of Major Function-oriented Zones on Built-up Area Expansion in China

[J].

Spatiotemporal Dynamics of Impervious Surface Areas Across China during the Early 21st Century

[J].

21世纪初中国人工建设不透水地表遥感监测与时空分析

[J].

Negative Effects of Impervious Surface on Urban Water Environment and Mitigation Measures

[J].

不透水地表对城市水环境的负面影响及缓解措施

[J].

Spatial Distribution and Ten Years Change of Global Built-up Areas derived from GlobeLand30

[J].

基于GlobeLand30的全球城乡建设用地空间分布与变化统计分析

[J].

Spatial-temporal Variation of Land Use in Rural-urban Continuum of Harbin City

[J].

哈尔滨市城乡结合部土地利用时空变化

[J].

Changes in Landscape Pattern of Built-up Land and Its Driving Factors during Urban Sprawl

[J].

城市扩张过程中建设用地景观格局演变特征及其驱动力

[J].

Yue Wenze. Discussion on Different Driving Factors of Diversified Construction Land Expansion in Rapid Urbanization Area:A Case Study of Yiwu City

[J].

快速城市化背景下不同建设用地扩张的驱动差异探讨: 以浙江省义乌市为例

[J].

Cook I G. China’s Urbanization in 1949~2015: Processes and Driving Forces

[J].

Spatio-temporal Characteristics and Driving Forces of Built-up Land in Xi'an, China

[J].

西安市城乡建设用地时空扩展及驱动因素

[J].

Research of Urban-rural Residential Land Transition in Youyi County

[J].

友谊县城乡居民点用地转型研究

[J].

Process and Driving Factors of Urban Land Expansion in Harbin-Changchun City Cluster

[J].

哈长城市群城镇用地扩展进程及其驱动因素研究

[J].

A Literature Review on Urban-rural Construction Land Transition

[J].

城乡建设用地转型研究综述

[J].

Quantifying Spatio-temporal Patterns of Urban Expansion in Beijing during 1985-2013 with Rural-urban Development Transformation

[J].

Characteristics of Impervious Surface Changes Across Coastal China

[J].

中国沿海不透水地表变化特征分析

[J].

Pattern of Impervious Surface Change and Its Effect on Land Surface Temperature in Urban and Rural Areas

[J].

城乡不透水面增长格局及地表温度的响应特征研究

[J].

Analyzing Spatio-temporal Pattern of Impervious Surface for Recent Two Decades in Shanghai

[J].

近20年上海市不透水地表时空格局分析

[J].

Spatial and Temporal Variation and Its Driving Forces of Urban Impervious Surface in Urban-Rural Continuum of Harbin

[J].

哈尔滨市城乡结合部不透水面时空变化及驱动力分析

[J].

Spatial Pattern of Land Use Intensity in China in 2000

[J].

21世纪初中国土地利用强度的空间分布格局

[J].

Spatio-temporal Patterns and Characteristics of Land-use Change in China during 2010~2015

[J].

2010~2015年中国土地利用变化的时空格局与新特征

[J].

Spatio-temporal Characteristics of Intra-urban Land Cover in the Cities of China and USA from 1978 to 2010

[J].

中国与美国大都市区城市内部土地覆盖结构时空差异

[J].

Extraction and Analysis of Impervious Surface in Hangzhou based on Landsat Remote Sensing Data

[D].

基于Landsat遥感数据的杭州不透水地面提取与分析

[D].

Progress in Urban Land Expansion and Its Driving Forces

[J].

城市用地扩张及驱动力研究进展

[J].

He Junping. Remote Sensing Monitoring of Urban Sprawl based on Object-oriented and Driving Forces Analysis: A Case Study of Zhengzhou City

[J].

郑州市城市扩张遥感动态监测及驱动力分析

[J].

Analysis on Spatiotemporal Variation of Urban Impervious Surface and Its Influence on Urban Thermal Environment: Fuzhou City, China

[J].

不透水面时空变化及其对城市热环境影响的定量分析—以福州市建成区为例

[J].

Extraction and Change Monitoring of Multi-temporal Impervious Surface in Yangtze River Delta Region based on Remote Sensing

[J].

长三角地区不透水面多时相遥感提取及变化监测

[J].

Study on a Model of Water Surface Growth and Its Driving Factors in Large Cities Along the Middle Reaches of the Yangtze River

[J].

长江中游大城市不透水面增长模式及其驱动因素

[J].