1 引 言

国外对城市空间结构的相关研究始于20世纪20年代初,经历了由静态研究向动态研究转变,由结构研究为主向空间机制研究转变,由传统的区域内空间机制研究向新经济因素影响下的全球范围空间机制的研究转变。国内研究起步较晚,始于20世纪80年代[4]。近年来,城市扩张和发展迅速,城市内部空间结构演化剧烈,基于样本调查或人口普查的传统方法已无法满足信息时代快捷、大范围的城市空间结构识别需求。随着遥感技术的发展以及时空大数据的广泛应用,利用夜间灯光遥感影像[5-7]、兴趣点(Point of Interest,POI)大数据(手机信令、公交刷卡记录、电子地图POI等)[8-9]对城市空间结构的描述与分析已成为当前研究的重要趋势,其方法主要涉及参数模型法、非参数估计法等[10],但多侧重于城市的空间分布、空间演化以及商业、旅游业空间结构等方面[11-12],且主要集中在中东部的单个大城市[13-15]。

郑州市是中原城市群的核心城市,也是国家确定的推动中部崛起的中心城市。研究基于局部等值线树算法,以NPP/VIIRS 夜间灯光遥感影像数据和微博签到数据作为主要数据源,在对郑州市城市中心进行识别的基础上,利用层次结构图谱对其城市内部空间布局进行等级结构划分和表达,再从社会经济(夜间灯光强度)、城市形状(城市发展形态)、人类活动3方面共选取10个指标对识别出的城市中心、城市中心复合区的属性特征进行量化分析,以期为了解和掌握城市发展现状以及为未来城市发展规划研究提供科学参考。

2 研究区概况

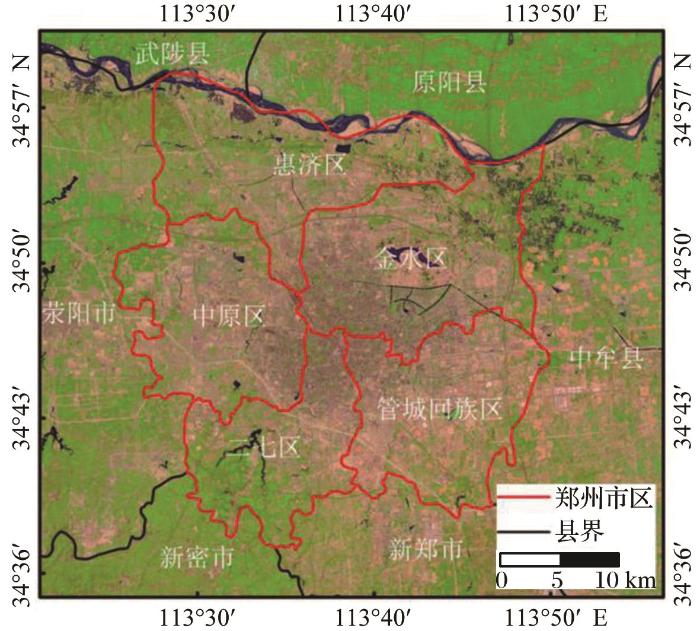

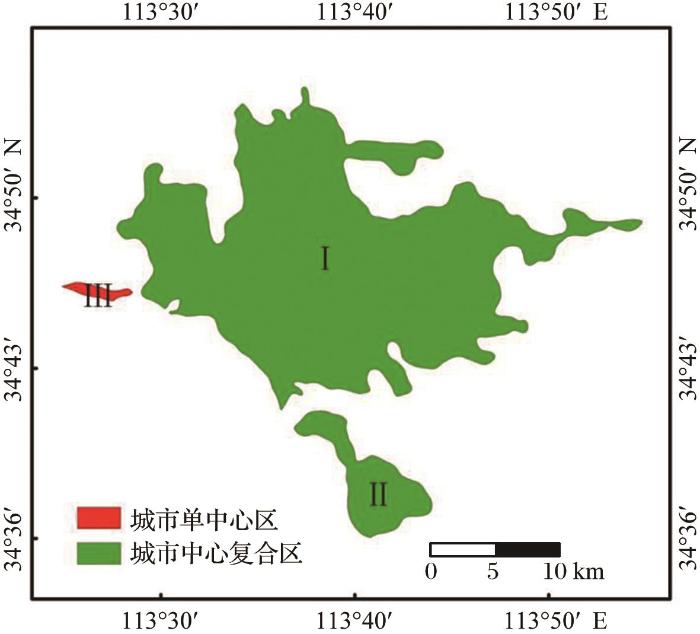

郑州市是河南省省会、中原城市群中心城市,也是国家重要的综合交通枢纽、商贸物流中心。其市辖区介于113°20′~113°60′E、34°29′~34°58′N之间(图1),面积1 010.3 km2,人口219.12万。年平均气温14.2 °C,年降水量为640 mm,无霜期217 d。属北温带大陆性季风气候,四季分明。区内商贸经济日趋繁荣,中原商贸城已基本形成。由于上街区与郑州主城区被荥阳市分隔,空间上不相邻,是郑州市辖区飞地,因此研究区范围只包含郑州市空间上相邻的二七区、惠济区、中原区、金水区以及管城回族区。

图1

3 数据来源及其预处理

2014年的NPP/VIIRS夜间灯光数据来源于美国国家大气和海洋管理局的国家地理数据中心(https:∥ngdc.noaa.gov/eog/download.html)。搭载在Suomi NPP卫星上的VIIRS传感器所获取的夜间灯光合成产品分辨率为15 arc seconds(约 500 m),其传感器能够敏感地捕捉城市、油田、渔船等产生的亮光,可探测到城镇地区低强度灯光信息。该数据与DMSP/OLS夜间灯光数据相比,已进行了星上辐射定标处理,不存在像元饱和、像元溢出现象,数据的时间周期更短。将NPP/VIIRS 夜间灯光数据及其他数据均转换为Albers投影,并重采样为500 m×500 m栅格。将月合成夜间灯光数据进行处理,得到年平均夜间灯光影像数据。城市中心作为城市的特性和风格面貌景观,它必须是一个闭合的区域[5]。考虑到城市外围区域受到行政边界限制所生成的等值线可能会出现未闭合的情况,对郑州市行政边界进行外10 km缓冲区处理,并以此为掩膜对NPP/VIIRS 夜间灯光数据进行裁剪。为使生成的等值线数据相对平滑,对裁剪后影像数据进行窗口3×3的标准高斯滤波处理。

Landsat-8 OLI遥感影像数据空间分辨率为30 m,来自地理空间数据云平台(http:∥www.gscloud.cn/)。微博签到数据是利用编程语言通过调用新浪微博平台提供的API接口获取的含有经纬度信息的POI数据,共包括93 190个签到点。

4 研究方法

以郑州主城区作为研究对象,将NPP/VIIRS 夜间灯光数据视为一种连续变化场,利用局部等值线树算法和层次结构图谱对城市中心进行识别与表达,并对识别结果进行量化分析。其步骤可表述为:①基于NPP/VIIRS 年平均夜间灯光数据生成夜间灯光等值线图;②依据拓扑关系对生成的等值线图进行简化;③识别城市中心以及城市中心的层次结构;④计算城市中心的属性指标,包括5个社会经济指标、3个城市形态指标和2个人类活动指标。

4.1 局部等值线树算法

局部等值线树算法是指使用多株等值线树来表达整个地理空间的等值线变化情况,而全局等值线树是指只使用一株等值线树来表达整个地理空间的等值线变化情况。局部等值线树的目标是利用图论中的等值线树来表示等值线图。等值线树和普通图论的树一样,都包含节点和边两个基本要素。在“等值线树”里每个节点代表一条等值线,而每一条边代表的是相邻两条等值线之间的拓扑关系[18]。简而言之,局部等值线树算法是根据等值线间的拓扑关系,将整个地理空间划分成多个局部区域,对每个局部区域生成独立的“树”,最终使用多株树来表达整个地理空间的等值线变化情况[5]。夜间灯光数据可被视为是如同DEM(数字高程模型)、DSM(数字表面模型)等一般的连续变化场,从而能利用局部等值线树算法来提取夜间灯光数据的等值线。

数字场形层次结构图谱指对某一类地理对象按照某个属性值的数量属性特征和空间分布特征进行连续化建模,然后通过数字场形表达数量关系和空间拓扑关系,采用基于数字场的等值线树表达该属性的层次结构和包含关系。借助层次结构图谱具有较好可视化这一特征,在完成常规等值线图绘制的基础上,依据陈佐旗等[19]提出的简化等值线树的方法,通过对等值线进行简化,从而得到不同等级的城市节点,并对其层级结构和拓扑关系进行表达。

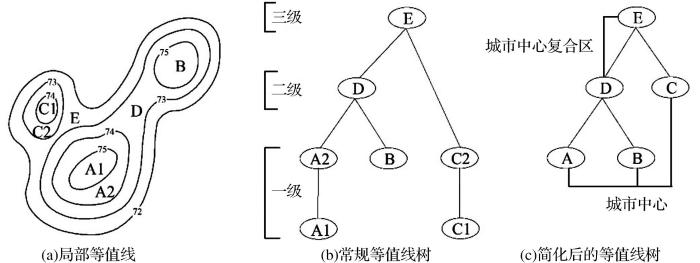

图2为局部等值线树的形成及简化过程,图2(a)为夜间灯光等值线图;图2(b)中的节点对应图2(a)中的等值线。首先,基于局部等值线寻找其“种子”等值线[5],如图2(a)中的A1、B、C1,将其作为单株局部等值线树的起始节点,再逐条等值线向外进行检索。其次,生成常规等值线树,当向外最邻近的低值等值线仅包含“种子”等值线时,赋予该等值线更高的级别,如等值线A2、C2,以上节点均被视为一级节点;当向外最邻近等值线包含了其他等值线时,该等值线被赋予比“种子”等值线更高的级别,即二级节点,如等值线D。同理遍历所有等值线,从而获得常规等值线树(图2(b))。最后,对常规等值线树进行简化,通过遍历所有分支,保留每个分支的最后一个节点,以达到简化等值线树的目的,并将所有一级节点均视为城市中心,二级及以上节点视为城市中心复合区(图2(c))。

图2

图2

局部等值线树形成及简化过程图

Fig.2

Formation and simplification process of the local contour tree

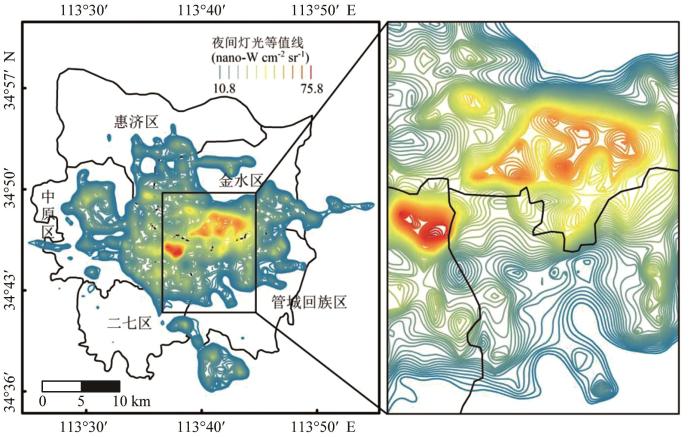

4.2 生成NPP/VIIRS 夜间灯光等值线

利用Landsat-8 OLI数据提取郑州市建成区范围,通过将其与NPP/VIIRS 夜间灯光影像进行叠加,得到郑州市建成区的夜间灯光阈值为10.8 nano-Watts cm-2sr-1,将此值作为NPP/VIIRS 夜间灯光等值线的最小值,即小于此值则不被生成NPP/VIIRS 夜间灯光等值线。此外,对城市中心进行识别时,随着等值线间隔和城市中心最小面积的变化,识别出的城市中心以及等值线树层级的数量都会发生改变。在提取郑州市的夜间灯光等值线时,将等值线间隔分别设定为1、2 nano-Watts cm-2sr-1,城市中心最小面积分别设定为2 km2、3 km2、4 km2进行多次试验,发现以1 nano-Watts cm-2sr-1为等值线间隔,以3 km2为最小城市中心面积识别的郑州市城市(副)中心,无论是城市中心斑块数量还是城市空间结构层级都与郑州市城市现状更为相符。

4.3 城市中心属性指标

夜间灯光数据与区域、全球范围的人口和社会经济变量之间存在极强的正相关[20-21],因此,可以用夜间灯光数据来表征城市社会经济发展状况。在识别城市中心的基础上,从社会经济、城市形态和人类活动3个角度共选择10个属性指标来对城市中心进行定量分析。具体地,社会经济指标包括灯光最小亮度值(Min)、最大亮度值(Max)、平均亮度值(Mean)、总亮度值(Tntl)和亮度标准差(Std),反映城市中心区域社会经济发展的强弱程度及水平差异;城市形态指标包括面积(Area)、城市扩张方向(θ)和形状指数(LSI),刻画城市中心区域的几何形态及其空间分布状况;人类活动指标包括平均夜间灯光亮度斜度——人类活动变化率(R)以及城市中心对应的微博签到统计指标——签到密度(D),表征城市中心区域人类活动的强烈程度。R值和D值越大,表明人类活动强度越大,即该区域内的人类活动变化越剧烈(表1)。

表1 城市中心属性的量化指标

Table 1

| 指标 | 缩写 | 定义 |

|---|---|---|

| 最小亮度值 | Min | n是城市中心区域所包含的像元数,x i 为第i个像元的夜间灯光亮度值。 |

| 最大亮度值 | Max | |

| 总亮度值 | Tntl | |

| 平均亮度值 | Mean | Tntl i 是第i个城市中心的夜间灯光总亮度值,A i 为第i个城市中心的面积。 |

| 亮度标准差 | Std | |

| 人类活动变化率 | R | hi 是第i个像元与其最陡方向上的相邻像元的垂直高度差,l i 是第i个像元与其最陡方向上的相邻像元的水平距离。 |

| 面积 | Area | Ac 是单个像元的面积。 |

| 城市扩张方向 | θ | 城市中心最小外包矩形的长轴与水平方向的夹角角度(0°≤θ≤180°)。 |

| 形状指数 | LSI | Ei 为第i个城市中心的边界长度,A i 为第i个城市中心的面积。 |

| 签到密度 | D | Ni 为第i个城市中心的微博签到次数。 |

5 城市中心识别与空间结构分析

5.1 NPP/VIIRS 夜间灯光等值线

图3

5.2 城市中心识别

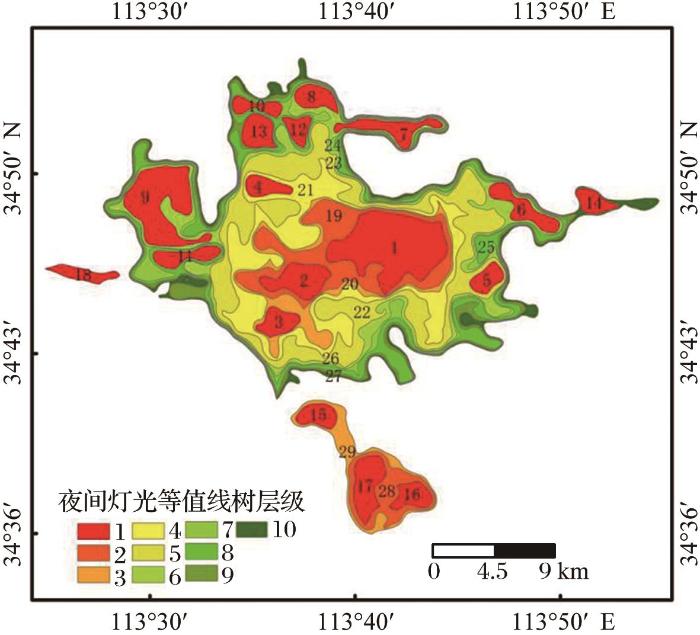

图4

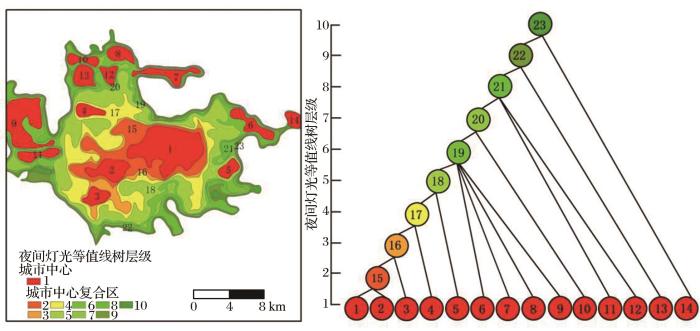

从等值线树轮廓图(图5)可以看出,在郑州市共识别出3株(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)局部等值线树。第Ⅰ、Ⅱ株等值线树均包含城市中心复合区,具有较为复杂的空间结构。等值线树Ⅰ包含的城市中心数量最多、空间结构最为复杂,后文将以此为“主树”进行详细分析。第Ⅲ株是仅包含一个城市中心的单中心城市结构。

图5

等值线树Ⅰ是郑州市城市空间结构最为复杂的主城区,面积为430.57 km2,包含14个城市中心和9个城市中心复合区,城市中心的面积共113.89 km2;等值线树Ⅱ是一个较小的城市中心复合区,其空间结构较为简单,面积仅38.01 km2,包括3个城市中心和2个城市中心复合区,城市中心面积为17.44 km2;而等值线树Ⅲ是一个面积为3.69 km2的城市中心。

5.3 NPP/VIIRS 夜间灯光等值线树“主树”层级结构

将包含城市中心斑块最多、结构最为复杂的等值线树Ⅰ视为“主树”,对其节点进行编号(1~23),并利用层次结构图谱进行分析与表达,得到夜间灯光等值线树层级图(图6)。结果表明,“主树”共包含23个城市节点,其中1~14号节点均为城市中心,15~23号节点为城市中心复合区。作为二级节点的15号节点,共包含了两个城市中心(1号节点和2号节点),是一个相对较为复杂的城市中心复合区。处于三级节点的16号节点,不仅包含了一个城市中心(3号节点),而且还包含一个较为复杂的城市中心复合区(15号节点),因此,是一个范围更大、结构更为复杂的城市中心复合区。相似地,层次等级越高,其包含的城市中心越多、城市中心复合区范围越大,即城市空间结构越复杂。尤其处于六级节点的19号节点和处于八级节点的21号节点,不仅包含一个城市中心复合区,而且还包含两个及两个以上的城市中心,如19号节点包含一个城市中心复合区(18号节点)和4个城市中心(6、7、8、9号节点),21号节点包含一个城市中心复合区(20号节点)和两个城市中心(11号节点和12号节点)。实验共识别出18个城市中心(图4),为验证城市中心所在位置,将识别的城市中心与高德地图进行叠加,从而将识别出的18个城市中心与城市地理位置关联,并依据典型地标和城市职能对其进行简单命名和归类。郑州市识别出的18个城市中心分为4类城市职能中心,包括1个城市主中心、10个综合中心、4个商业中心和3个工业中心[23]。空间分布上,郑州中心城区主要聚集的是综合中心和商业中心,工业中心主要位于西北部的郊区。

图6

图6

“主树”空间分布图及层次结构图

(a) 空间分布图 (b) 层次结构图

Fig.6

Spatial distribution and hierarchy diagram of main tree

城市主中心(2号城市中心),即市政府—二七广场—郑州站,分布在市中心位置,包括市政府、二七广场、郑州站、郑州大学等区域,是郑州市老城区,也是一个集城市交通职能、商业职能的较大综合中心。值得注意的是,西北地区距离较近的5个面积较小的城市中心,尚未形成一个较大的城市中心,空间分布较为破碎。商业中心主要包括1、5、15、16号城市中心。1号城市中心(郑州国际会展中心)分布在金水路立交桥以北,包括郑州国际会展中心、曼哈顿商业广场等,是郑州市中心商务区。5号城市中心(郑东新区电子商务大厦)分布在郑州市以东的郊区,包括物流园、家居中心、汽车销售中心等区域,其主要城市职能是商业中心;15号城市中心(世贸商城)位于郑州市南四环,覆盖百荣世贸商城、鑫苑都汇广场等区域,是郑州市政府明确提出在四环外建设“一区两翼”十大主题批发市场群,也是离主城区最近的批发市场外迁承接地;16号城市中心(华南城建材—农贸市场)位于新郑市龙湖镇旁,是集商贸交易、物流集散、城市化综合配套等功能于一体的现代综合商贸物流城;工业中心主要包括7、9和18号城市中心,基本位于郑州市西、北部郊区。7号城市中心(金水区北部工业园区)位于北四环内,覆盖各种工业园区,是郑州市高新技术企业生存生长的产业聚集区。9号城市中心(高新区技术产业开发区)位于郑州市西北部,包括郑州高新区格力工业园、河南省电子商务产业园、郑州大学、高新企业产业园等区域,是河南省、郑州市发展核心技术产业核心区域。18号城市中心(须水镇工业园区)位于郑州市西北地区西四环,覆盖郑州水工机械有限公司、炉料有限公司、须水工业园区等区域,相比于其他工业中心,该工业中心面积相对较小。

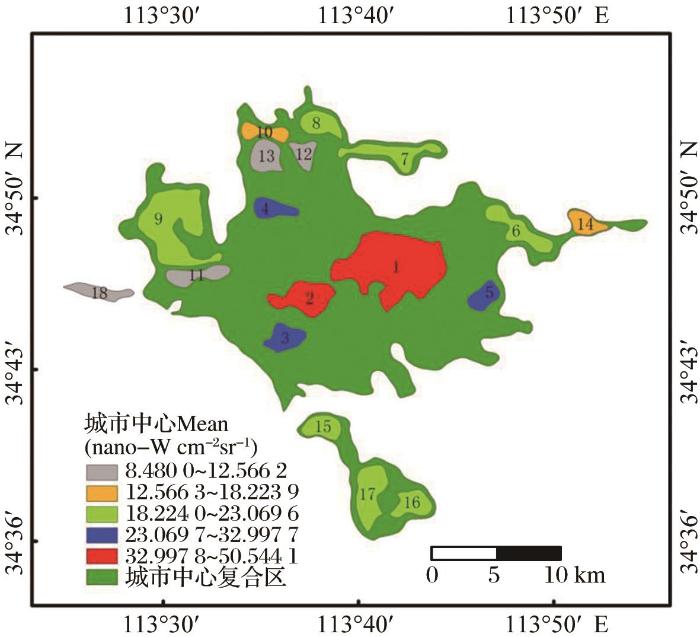

5.4 城市中心属性特征

对识别出的18个城市中心和11个城市复合中心在社会经济、城市形态以及人类活动三方面的指标进行计算。18个城市中心的指标计算结果表明:夜间灯光最小值的范围为5.42~31.62,分别对应13号和2号城市中心;夜间灯光最大值的范围为13.30~75.85;夜间灯光平均值的最小值和最大值分别为8.48、50.54,对应城市中心亦分别为13号和2号;夜间灯光总亮度值范围为163.36~6 066.50,最小和最大分别对应的是18号和1号城市中心,各个城市中心的总量度值相差较大,主要是受城市中心空间范围和夜光总值的影响。从夜间灯光亮度标准差的结果来看,其变化范围在2.08~13.79之间。1、2、4、5、6、7、15、16号城市中心的亮度标准差在5以上,其中2号城市中心的亮度标准差最大,为13.79,以上城市中心的夜光亮度值变化较为剧烈,即区域内发展水平差距较大。其他城市中心的亮度标准差均在5以下,最小的是18号城市中心,为2.08,此类城市中心夜间灯光灰度值变化较为平缓,区域内发展水平差距较小。

面积最大的是1号城市中心,其次为9号,分别为33.12 km2、20.91 km2,其他城市中心面积较小,均在10 km2以下,其中4、5、10、12和14号城市中心的面积在3~4 km2之间;从形状指数(LSI)计算结果来看,郑州市18个城市中心的LSI均在1~2之间,大部分的LSI值在1.5以下,少数城市中心,如6、7、9和18号城市中心的LSI在1.5以上,其值分别为1.58、1.99、1.66和1.67,其中7号城市中心的LSI最大。LSI越大,说明城市中心斑块形状越不规则,即越不趋向于相同面积的正方形形状;城市扩张方向描述的是城市中心斑块最小外包矩形斜轴与水平方向的夹角,其值越大,说明城市中心斑块呈垂直(南北)方向较长而水平(东西)方向较短的空间分布,即趋向于南北向分布;其值越小,则说明城市中心斑块呈垂直(南北)方向较短而水平(东西)方向较长的分布,即趋向于东西向分布。城市中心扩张方向范围在14.70°~63.40°之间,最大的是17号城市中心,最小的为18号城市中心。5、9和12号城市中心的扩张方向在40°以上,其他城市中心的扩张方向大都分布在20°~40°之间。也就是说,17号城市中心倾向于南北方向分布,而18号城市中心则倾向于东西向分布。总体来说,城市主中心(2号城市中心)的夜间灯光最小值、最大值、平均值以及亮度标准差比其他城市中心的大,这也充分说明本文识别的城市主中心具有高于其他城市中心的发展水平。除此之外,1号城市中心的斑块面积最大,这也是为什么它的夜间灯光总亮度值最大的原因。

同样地,为充分了解城市中心复合区的空间属性,对识别出的11个城市中心复合区也进行上述的10个指标计算,结果表明:20号和27号城市中心复合区具有夜间灯光的最大值和最小值,分别为24.25和3.76,此外,19、21、22和28号城市中心复合区的夜光最小值也相对较大。由于19~27号城市中心复合区属于等值线树Ⅰ,28号和29号城市中心复合区同属于等值线树Ⅱ,因此,19~27号城市中心复合区的夜光最大值均为75.85,而28号和29号城市中心复合区的夜光最大值为39.29。19号城市中心复合区的夜光平均值最大,为41.18,且19~27号城市中心复合区的夜光平均值呈依次减小趋势。尽管28号和29号城市中心复合区的夜光平均值较小,但同样呈减小趋势。相反地,城市中心复合区的夜光总值和面积呈不断增大趋势,是随着城市中心复合区等级层次的增加,城市中心复合区所包含的空间范围越广的缘故。而27号和28号城市中心复合区具有夜光标准差的最大值和最小值,相应地,27号和28号城市中心复合区具有面积的最大值和最小值,也就是说,城市中心空间范围越大,其夜光变化越剧烈,即发展水平差距越大。24号和28号城市中心复合区具有LSI的最大值和最小值,分别为2.61和1.24,说明28号城市中心复合区的形状最趋向于正方形,而24号城市中心复合区恰好相反。从θ的计算结果来看,19~22、23~26、28~29号城市中心复合区的θ值在不断增大,其中,29号城市中心复合区的θ最大,即呈南北方向扩张的趋势最大。

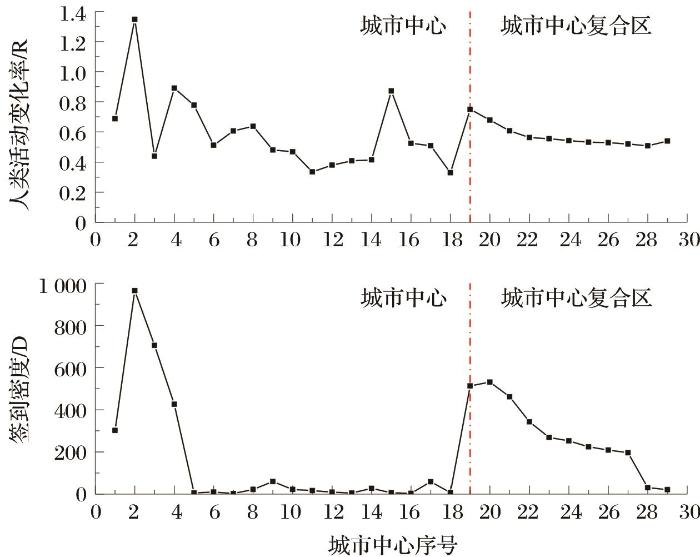

从图7可以看出,18个城市中心中,2号城市主中心具有最大的R值和D值,说明该区域人类活动强度最大、变化最剧烈。此外,1、4、5和15号城市中心的R较大,而1、3、4的D值较大,其中1、5、15为商业中心,3、4为综合中心。在识别出的4个商业中心中,3个商业中心的人类活动变化率较高,这说明在不同城市职能中心中,商业中心和综合中心的人类活动强度较高;在11个城市中心复合区中,19~29号城市中心复合区的R值和D值都呈依次减小的趋势,说明随着城市层级结构的增大,城市中心复合区的人类活动强度在逐渐减小,这也与城市圈层结构理论相符。

图7

图7

城市中心人类活动强度指标的计算结果

Fig.7

Results of human activity intensity indicators in urban center

通过对夜间灯光指标进行梳理,认为城市中心的平均值最能表现各个城市中心的发展水平以及它们之间的差异,为了进一步与夜间灯光等值线树层级结构进行对应分析,本文基于城市中心夜光平均值,采用自然断裂法对识别出的18个城市中心进行分级,结果表明(图8),第一级城市中心包括1号和2号节点,且与等值线树Ⅰ的层级相同,均处于第一级;第二级城市中心包括3、4、5号节点,囊括了等值线树Ⅰ层级结构中的第三、四、五级3个城市中心复合区的城市中心,说明尽管3、4、5号城市中心位于不同等值线树层级中,但其发展水平差异并不明显;第三级城市中心包括6、7、8、9、15、16和17号节点,是城市中心最多的一级,包括了等值线树Ⅰ的第六级以及等值线树Ⅱ的所有节点,说明等值线树Ⅱ中的15、16和17号节点是与等值线树Ⅰ第六级节点发展水平差距较为相似的节点;第四级城市中心包括10号和14号节点,尽管在等值线树Ⅰ的层级结构中两者相差较大,分别位于第七、十级,但也说明10号和14号节点的发展水平相近;第五级城市中心包括11、12、13和18号节点,囊括了位于等值线树Ⅰ第八、九级的所有节点以及等值线树Ⅲ的18号节点,是夜间灯光平均值最小的一级,也说明等值线树Ⅲ的18号节点是与等值线树Ⅰ第八、九级节点发展水平差距较为相近的节点。综上所述,城市中心分级结果与等值线树层级基本一致,数量上,呈“少—多—少”的状态;空间分布上,大致遵循“由里到外”城市中心等级呈依次降低趋势。

图8

6 结论与讨论

6.1 结论

城市空间结构作为城市规划研究的基本核心,其研究的方向和重点以及研究的深度和广度随着城市的发展而发展[24]。在前人研究的基础上,基于2014年郑州市NPP/VIIRS夜间灯光遥感影像,以1 nano-Watts cm-2sr-1为等值线间隔,3 km2为最小城市中心面积,采用局部等值线树算法,对郑州市的城市中心进行了识别,并借助等级结构图谱对城市中心的空间结构进行了表达。通过计算夜间灯光、城市形态和人类活动强度三方面的10个指标对识别出的城市中心属性进行定量分析。得到以下结论:郑州市共识别3株等值线树,包括18个城市中心和11个城市中心复合区,且以1 nano-Watts cm-2sr-1为等值线间隔,以3 km2为最小城市中心面积是合理且适用于本研究区的;郑州市建成区的等值线树层级为10级,老城区城市中心的空间范围较大,且发育良好。北部边缘区域的城市中心在空间上表现出不均衡性,且分布较为破碎。东部及南部地区由于其优越的地理区位条件,是郑州市城市扩张的新生力量;按照城市职能将郑州市城市中心分为4类,分别为1个城市主中心、10个城市综合中心、4个城市商业中心和3个城市工业中心,其中城市综合中心的数量最多,空间分布也最为均匀,其次为商业中心和工业中心;城市主中心的人类活动强度最为剧烈,发展水平差距最大,其次分别为商业中心和综合中心;城市中心分级结果与等值线树层级基本一致,数量上,呈“少—多—少”的状态,空间分布上,大致遵循“由里到外”城市中心等级呈依次降低的趋势。

6.2 讨论

本文在生成NPP/VIIRS 夜间灯光等值线的过程中,以10.8 nano-Watts cm-2sr-1作为夜光最小值,是由郑州市建成区范围决定的。在采用NPP/VIIRS夜间灯光数据对城市中心进行识别的过程中,设置不同的等值线间隔及城市中心最小面积均会对城市空间结构的识别结果产生影响,如以2 nano-Watts cm-2sr-1为等值线间隔生成的局部等值线树可能会丢失大量细节,而以2 km2、4 km2限制城市中心面积则会导致生成的城市空间结构过于繁杂或者过于简单,因此,应结合城市发展实际,选取恰当的指标以正确合理地表达城市空间结构。此外,等值线识别结果具有“跨界”现象,即空间溢出效应,郑州市在发展和扩张过程中,对周边地区的社会经济起到了带动和联动作用,未来研究可以考虑扩大研究范围,而不仅仅是以行政边界作为标准。

城市空间结构的相关研究正逐渐从传统的人口普查、抽样调查等方法过渡为利用地理空间遥感影像与手机信令POI大数据结合的多源数据融合法。传统方法尽管数据详实,但采集成本很高,更新周期较长,空间单元划分粗放。而夜间灯光与微博签到数据作为传统城市空间结构识别研究的有益补充,能够更加直观地揭示城市中心的形态与结构。然而,由于数据获取受限,本文未对郑州市不同时期的城市空间结构进行识别与对比探索,仅对2014年的城市空间结构及其相关属性进行了分析。除此之外,受NPP/VIIRS夜间灯光数据空间分辨率(500 m)的限制,研究结果也只是在一个相对宏观的角度对郑州市城市中心的空间结构进行分析。未来的相关工作中,期望在获取更高时空分辨率数据以及结合多源数据的基础上,更加深入、微观地对城市内部空间结构及其演变模式等进行分析与研究。

郑州市是国家重要的枢纽节点城市,从城市中心空间识别结果得知,围绕城市主中心分布的城市副中心均已初具规模,尤其南部地区,已形成以商业中心为主的次级城市中心复合区。北部地区由于临近黄河,受河流阻隔的影响,城市中心的发育较为破碎,未形成大规模连片式分布格局。由于东临开封、西接洛阳,凭借便利的交通设施和优越的自然条件,东西部地区的城市中心呈长条状东西向延伸的发展趋势。城市空间结构的布局与发展很大程度上受政府干预与投资的影响[16],郑州市应通过支持加强区域互联互通的政策,强化城市区的交通可达性,进一步精准开发与建设项目的投资,引导城市边界及中心结构的“精明”增长以及通过适当调整城市中心职能,综合考量及协调分配城市物质资源等方式,确保城市中心的均衡发展,从而促使郑州市形成功能俱全以及更具规模和韧性的城市空间结构。

参考文献

Research progress and prospect of the interactive effects of urban size and spatial structure for Mega Cities

[J].

超大城市规模与空间结构效应研究评述与展望

[J].

Present situation and future of modern urban planning and urban spatial structure

[J].

近代城市规划与城市空间结构研究现状与未来

[J].

Urban spatial structure by service facilities distribution:A case in Main Districts of Changchun

[J].

基于服务设施布局视角的城市空间结构研究——以长春主城区为例

[J].

Progress on studies of urban spatial structure in China

[J].

中国城市空间结构研究评述

[J].

A multiscale analysis on urban area and spatial structure based on nighttime light data

[D].

基于多源夜间灯光遥感影像的多尺度城市空间形态结构分析

[D].

Using multi-source geospatial big data to identify the structure of polycentric cities

[J].

Quantitative analysis of urban polycentric interaction using nighttime light data: A case study of Shanghai, China

[J].

Rethinking the identification of urban centers from the perspective of function distribution: A framework based on Point-of-Interest data

[J].

An analysis of urban spatial structure based on POI: A case study of Beijing

[J].

基于POI的城市空间结构分析——以北京市为例

[J].

The spatial differentiation and influencing factors of urban centers in China based on VIIRS night light

[J].

基于VIIRS夜间灯光的中国城市中心的分异特征及其影响因素

[J].

The spatial structure of the floating population

[J].

中国城市流动人口的空间结构

[J].

The evolution of spatial structure of shopping behaviors of Beijing's residents

[J].

北京市居民购物行为空间结构演变

[J].

Understanding urban spatial structure of Shanghai central city based on mobile phone data

[J].

基于手机数据识别上海中心城的城市空间结构

[J].

The complexity analysis of the spatial structure in Shanghai

[J].

上海城市空间结构的复杂性分析

[J].

The relationship between urban structure and traffic demand in Guanzhou

[J].

广州城市空间结构与交通需求关系

[J].

Application review and prospect of nighttime light remote sensing data

[J].

夜光遥感数据应用述评与展望

[J].

Nighttime light remote sensing and urban studies: Data, methods, applications, and prospects

[J].

夜间灯光遥感与城市问题研究: 数据、方法、应用和展望

[J].

Extracting topographic terrain features from elevation maps

[J].

A new approach for detecting urban centers and their spatial structure with nighttime light remote sensing

[J].

Mapping regional economic activity from night-time light satellite imagery

[J].

Modelling regional socio-economic parameters based on comparison of NPP/VIIRS and DMAP/OLS nighttime light imagery

[J].

NPP/VIIRS和DMSP/OLS夜光数据模拟社会经济参量对比

[J].

Subcenters in the Los angeles region

[J].

Urban centers extraction and analysis using night time light data: A case study of main urban areas of Chongqing

[J].

基于夜间灯光数据的城市中心区域提取与分析——以重庆市主城区为例

[J].