1 引 言

SMAP(Soil Moisture Active Passive)是隶属于美国航天局(NASA)的土壤水分专题卫星,于2015年1月31日发射。搭载一个L波段雷达(1.26 GHz)和一个L波段微波辐射计(1.41 GHz),旨在获取全球范围内的土壤水分信息并进行地表冻融状态监测[20]。

SMAP卫星于2015年4月正式开始提供数据,针对土壤水分设置了L2、L3、L4 3个等级,均以EASE-Grid 2.0[21]进行空间组织,尺度包括36、9、3和1 km。L2土壤水分数据是以L1C亮温数据为主要输入量,结合其他辅助参数得到的反演结果,包括被动微波土壤水分数据[22](L2_SM_P,36 km)、增强型被动微波土壤水分数据[23](L2_SM_P_E,9 km)以及SMAP与Sentinel-1相结合的主被动微波土壤水分数据[24](L2_SM_SP,3 km和1 km)。L3土壤水分数据是基于L2数据的单日合成结果,包括以L2_SM_P数据合成的L3_SM_P数据(36 km)和以L2_SM_P_E数据合成的L3_SM_P_E数据(9 km)。L4土壤水分数据是结合地球物理模型的模拟数据[25](9 km),与L2和L3数据不同的是,L4数据不仅包括表层土壤水分,还包括根区土壤水分。

SMAP L2土壤水分数据没有引入如L3、L4数据的合成处理,对SMAP土壤水分反演算法具有直接的性能反映;同时该级别下土壤水分数据涵盖36、9、3和1 km 4种空间尺度,相较于L3和L4土壤水分数据更为丰富。当前,针对SMAP土壤水分数据的验证和差异分析研究主要是以地面实测数据为参考,根据研究对象的不同,可分为以下两个方面:

(1)仅针对SMAP土壤水分数据的验证、精度评估以及相关的误差来源分析研究。主要是将SMAP L2/L3土壤水分数据与地面实测土壤水分数据进行比较。实测数据主要来源有SMAP核心验证站(Core Validation Site,CVS)、密集实测站网和稀疏实测站网。

(2)针对SMAP和非实测土壤水分数据的验证。非实测土壤水分数据主要包括基于其他卫星平台的微波土壤水分反演数据(如SMOS、ASCAT、AMSR-E、AMSR-2等)、合成数据(如ESA CCI)以及通过地球物理模型模拟得到的数据等多种类型。所采用的方法也多是以地面实测数据为参考,进行各种数据间的差异比较。

总体上,当前关于SMAP土壤水分数据的研究,集中于验证或对比分析,且大多数关注被动土壤水分产品(36 km)。为了丰富这方面的研究工作,研究不仅加入了9 km的SMAP增强型被动数据,还引入了较少受关注的3 km和1 km的SMAP-Sentinel-1主被动数据;以ISMN地面实测土壤水分数据作为对比参考,选择气候类型、土壤性质(砂土和黏土含量)和植被类型作为静态条件(环境因子),辅以土壤水分、植被光学厚度、地表温度等动态参量(辐射传输过程参量),系统研究了SMAP L2土壤水分数据与ISMN地面实测数据在多条件下的差异特征,并对空间尺度差异进行初步讨论。

2 数 据

研究所使用的数据有3大类,分别为:

(1)ISMN实测数据,需使用的参量有土壤水分(5 cm或5.08 cm层深),用于作为与SMAP土壤水分数据进行对比的参照;以及土壤温度(5 cm或5.08 cm层深)和气候类型(Köppen-Geiger气候分类标准),用于作为差异分析的动态和静态背景条件。

(2)SMAP L2土壤水分数据,包括L2_SM_P(Version 7,36 km)、L2_SM_P_E(Version 4,9 km)和L2_SM_SP(Version 3,3 km和1 km)3种类型共4种不同尺度的数据,需使用的参量有土壤水分,用于与ISMN实测土壤水分数据进行差异分析;以及地表温度和植被光学厚度,用于作为差异分析的动态背景条件。

(3)SMAP L4数据(Version 5),使用的参量有黏土含量、砂土含量和植被类型,用于作为差异分析的静态背景条件。

2.1 ISMN数据

2.2 SMAP L2数据

采用2018年的SMAP L2土壤水分数据(https:∥nsidc.org/data/smap/data),包括3种类型,分别为被动数据L2_SM_P、增强型被动数据L2_SM_P_E和主—被动数据L2_SM_SP;这3种都来自单通道反演算法。

均以EASE Grid 2.0格网体系进行空间组织,其中,L2_SM_P数据以半轨形式输出,格网尺度为36 km, L2_SM_P_E数据同样采用半轨输出形式,格网尺度为9 km, L2_SM_SP数据格网尺度为3 km和1 km。研究使用3种SMAP L2数据中的土壤水分(m³/m³)、地表温度(K)和植被光学厚度3项参量。

2.3 SMAP L4数据

SMAP L4数据中含有地表静态参数、表层和根区土土壤水分数据,也采用EASE Grid 2.0格网体系进行空间组织,格网尺度为9 km。L4数据由3部分组成,分别为地球物理数据、分析数据和陆地模型常数数据。

研究使用了陆地模型常数中的黏土含量、砂土含量和植被类型3项参量作为稳定背景参量。黏土和砂土为百分比,数值范围为0—1,植被类型参考了IGBP(The MODIS International Geosphere Biosphere Programme)的分类标准,共包括17种类型[50]。

3 数据处理及方法

3.1 ISMN数据质量控制

根据SMAP L2_SM_SP数据的覆盖范围为60°S—60°N,因此只保留分布在60°S—60°N区间内的站点;并且由于无法权衡站点内重复测量之间的关系,针对5 cm或5.08 cm层深,要求每个站点的土壤水分和土壤温度传感器唯一;同时针对站点筛选设置了以下控制条件:

(1)针对土壤水分(5 cm或5.08 cm层深),质量标志为“G”的样本数高于年度理论样本数的50%(365×24×50%),从而保证观测的可靠性和样本量。

(2)针对土壤温度(5 cm或5.08 cm层深),质量标志为“G”且大于5 ℃的样本数高于年理论样本数的50%,从而避免土壤冻结的影响。

表1 通过质量控制的ISMN站点

Table 1

| 观测网络 | 国家 | 数量 |

|---|---|---|

| SCAN | 美国 | 71 |

| SNOTEL | 美国 | 48 |

| USCRN | 美国 | 89 |

| SMOSMANIA | 法国 | 14 |

| FR-Aqui | 法国 | 2 |

| HOAL | 奥地利 | 12 |

| BIEBRZA-S-1 | 波兰 | 6 |

| NGARI | 中国 | 4 |

| MAQU | 中国 | 4 |

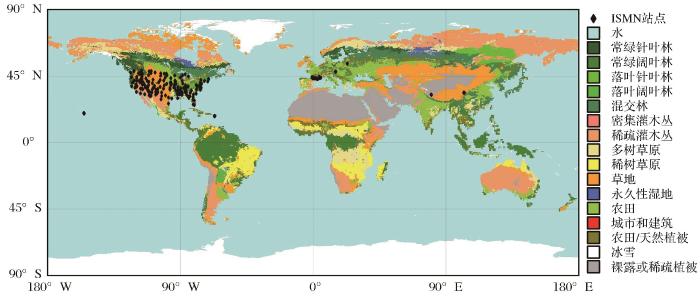

图1

图1

通过质量控制的ISMN站点分布情况

(底图为IGBP植被类型,空间分辨率为0.25°)

Fig.1

Distribution of ISMN stations pass quality control

3.2 多源数据的时空匹配

研究选用的数据具有不同的时间和空间属性,需要统一。在空间上, ISMN实测数据以经纬度标记站点位置,SMAP L2数据则以经纬度标记格点中心坐标,采用最邻近原则,以ISMN站点位置为参照,搜索中心与其最邻近的SMAP网格,实现空间匹配。需要说明的是,有些SMAP格点内可能落入多个非均匀或密集分布的ISMN站点,但考虑到这种情况较少且无法估计权重关系,统一采用ISMN站点与SMAP格点的一对一匹配。

在时间上,ISMN实测数据配置了UTC整小时时间戳(如2018/08/08 05:00),SMAP L2_SM_P和L2_SM_P_E数据附有有精确的UTC时间戳(如2018-08-22T00:52:55.335Z),而L2_SM_SP数据则兼有SMAP和Sentinel-1观测时间戳,因此,仍以ISMN时间戳为参照,将SMAP数据的时间戳划归至整小时,之后基于时间相同原则进行匹配。

3.3 静态辅助参数预处理

采用SMAP L4数据中的黏土、砂土含量和植被类型数据作为静态背景参量。SMAP L4数据格网尺度为9 km,与L2_SM_P_E数据一致,由于SMAP L4数据与L2_SM_P和L2_SM_SP数据格网尺度存在差别,因此需要进行SMAP L4数据的尺度处理。

SMAP数据各空间尺度的网格可实现整倍数级嵌套,对于L2_SM_P_E和L2_SM_SP数据,其黏土、砂土含量和植被类型与对应的L4网格内的数据保持一致,不做其他处理。对36 km空间尺度的L2_SM_P数据,为准确反映其网格对应的地面状态,需进行以下处理:

(1)根据SMAP数据格网的整倍数级嵌套关系,计算出每个36 km网格嵌套的16个9 km网格行列号。

(2)针对黏土、砂土含量,计算每组16个9 km格网内的黏土、砂土含量的算术平均值,得到对应36 km格网内的黏土、砂土含量。

(3)针对植被类型,查看每组16个9 km网格的植被类型情况,实际上,每个36 km格网嵌套下的16个9 km格网植被类型类型情况保持一致。

3.4 质量评价指标

选择4种评价指标进行差异特征分析,分别为平均偏差(Bias)、均方根误差(RMSE)、无偏均方根误差(ubRMSE)和皮尔逊相关系数(R),计算方法如下。式中θSMAP表示SMAP L2土壤水分,θISMN表示ISMN土壤水分,E[•]表示算术平均值,

4 结果与讨论

研究设置了两类环境条件,一类为静态条件,包括气候类型、土壤性质(黏土、砂土含量)和植被类型等环境因子;另一类为动态条件,包括土壤水分、地表温度和植被光学厚度等辐射传输过程参量。

4.1 静态条件影响

将气候类型、土壤性质和植被类型视为静态条件。气候类型根据ISMN数据提供的原始Köppen-Geiger分类的一级气候类型进行统计,其中分布于干旱气候的站点为51个、寒冷气候为88个、温带气候为85个、极地气候为2个、热带气候为6个,分类依据可见参考文献[49]。土壤性质根据其黏土和砂土含量进行分级,具体情况见表2和表3。由于对36 km数据相应网格内的土壤性质情况进行了平均处理,而9、3和1 km数据对应网格内的土壤性质条件保持一致,因此在表2、表3中分别进行了统计,可以看出黏土和砂土分数总体呈负相关。植被类型在原始IGBP分类的基础上进行了分类合并,具体情况见表4,由于湿地对土壤水分反演有较大影响,因此湿地不在本文讨论中。

表2 土壤性质(黏土)分类情况

Table 2

| 黏土含量 | 网格边长 | 数量 | 砂土平均含量 |

|---|---|---|---|

| 0—0.1 | 36 km 9,3,1 km | 21 27 | 0.74 0.78 |

| 0.1—0.2 | 36 km 9,3,1 km | 68 43 | 0.49 0.46 |

| 0.2—0.3 | 36 km 9,3,1 km | 102 103 | 0.39 0.37 |

| >0.3 | 36 km 9,3,1 km | 41 59 | 0.24 0.23 |

表3 土壤性质(砂土)分类情况

Table 3

| 砂土含量 | 网格边长 | 数量 | 黏土平均含量 |

|---|---|---|---|

| 0—0.2 | 36 km 9,3,1 km | 33 43 | 0.32 0.37 |

| 0.2—0.4 | 36 km 9,3,1 km | 70 93 | 0.27 0.27 |

| 0.4—0.6 | 36 km 9,3,1 km | 91 55 | 0.21 0.22 |

| >0.6 | 36 km 9,3,1 km | 38 41 | 0.11 0.10 |

表4 植被类型分类情况

Table 4

| 植被类型 | IGBP植被分类 | 数量 | 合计 |

|---|---|---|---|

| 多树草原 | 多树草原 | 12 | 12 |

| 森林 | 常绿针叶林 | 20 | 51 |

| 常绿阔叶林 | 5 | ||

| 落叶阔叶林 | 3 | ||

| 混交林 | 23 | ||

| 农田 | 农田 | 35 | 75 |

| 农田/天然植被 | 40 | ||

| 草地 | 草地 | 67 | 67 |

| 灌木 | 稀疏灌木丛 | 21 | 21 |

| 裸土 | 裸露或稀疏植被 | 5 | 5 |

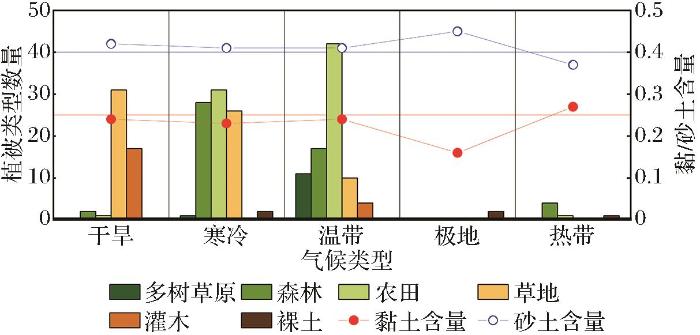

为反映各种静态背景条件之间的关联情况,进行了各种静态背景条件的关联情况统计。图2为各种气候条件下的植被和土壤性质情况,在各种气候条件下,土壤性质情况类似,除极地气候条件外,其他4种气候条件下的黏土含量平均值在0.23—0.27区间内,砂土含量平均值在0.41—0.45之间;极地气候条件下土壤性质的不同可能是由于站点数较少造成的,因此不具有代表性。在各气候条件下,植被类型情况出现了较大变化,其中干旱气候条件下主要的植被类型为草地和灌木;寒冷气候条件下主要植被类型为森林、农田和草地;温带气候条件下植被类型最为丰富,但农田为主要类型且绝大多数的多树草原分布在该气候条件下;极地气候条件下仅有两个ISMN站点(NGARI-SQ10和NGARI-SQ14),且植被均为裸土;热带气候条件下森林为主要植被类型。图3为各种植被条件下的土壤性质情况,农田和草地条件下的黏土含量要略高于其他植被类型,砂土含量明显低于其他植被条件;其他4种植被类型的土壤性质情况类似。

图2

图2

各气候类型下土壤性质和植被类型情况

Fig.2

Situation of soil properties and vegetation types under various climate types

图3

图3

各植被类型下土壤性质情况

Fig.3

Situation of soil properties under various vegetation types

可见气候条件对植被类型有较大影响,但对土壤性质的影响不大;土壤性质对于植被类型的影响主要体现在农田和草地两种植被类型,这两种条件下黏土含量略高且砂土含量明显较低,其他植被类型的土壤性质接近,黏土含量均在0.2附近,砂土含量均在0.5附近。具体讨论见4.1.1至4.1.3小节。

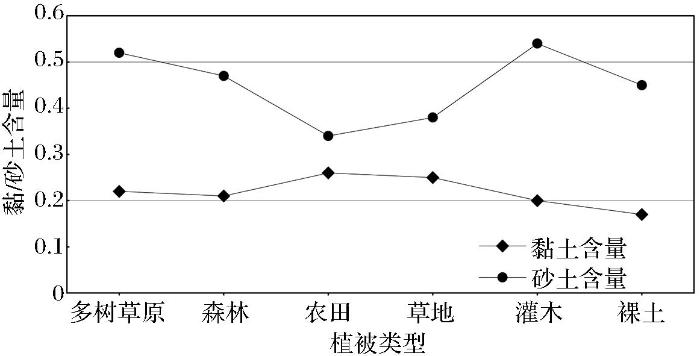

4.1.1 气候类型

根据不同气候类型进行分类,计算每种气候条件下的差异分析指标平均值,结果如图4所示。其中Bias_P和Bias_N分别表示正、负平均偏差情况。

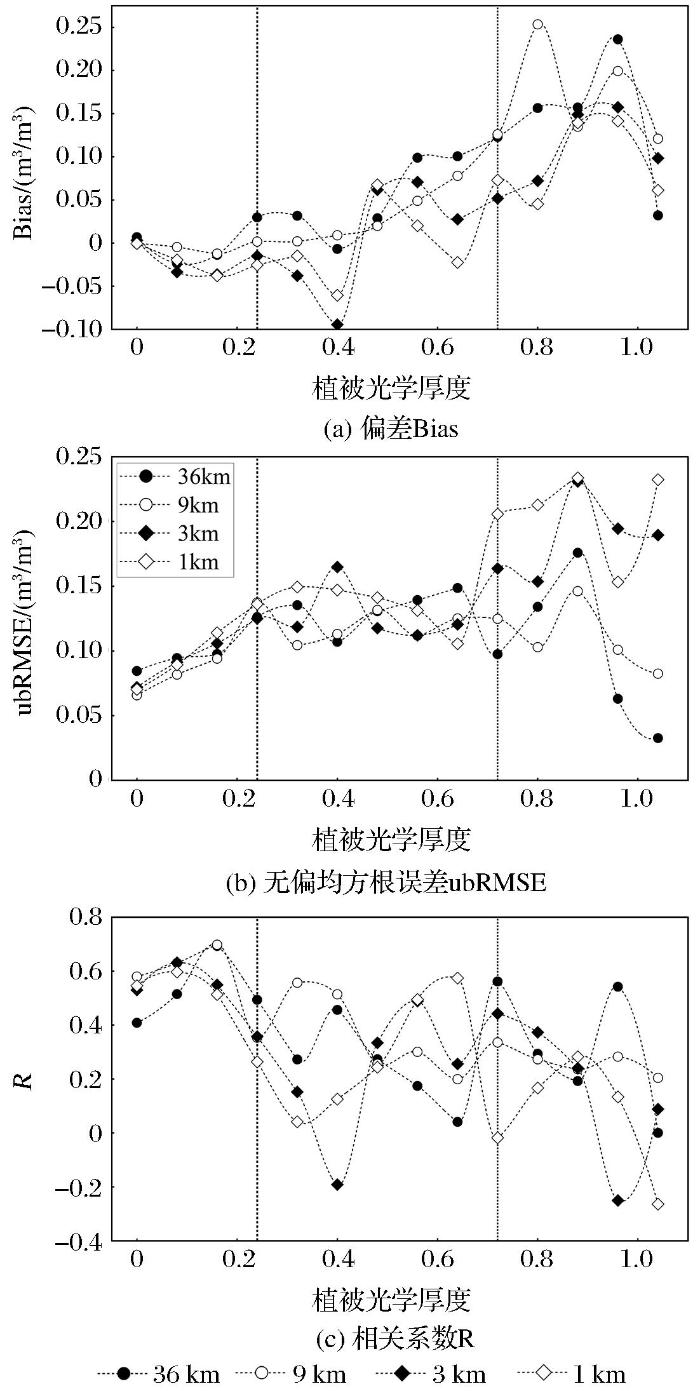

图4

图4

不同气候条件下SMAP产品的精度表现情况

Fig.4

Accuracy performance of SMAP products under different climatic conditions

在不同气候条件下,SMAP L2数据在极地气候条件下与ISMN实测数据差异最小,36、9和3 km数据的ubRMSE值均小于0.04 m³/m³,符合SMAP设置的精度要求,1 km数据的ubRMSE值为0.043 m³/m³,略高于0.04 m³/m³;但36 km和9 km数据的R值要明显高于3 km和1 km数据。在干旱气候条件下,4种数据表现较为接近,ubRMSE的值区间为0.045—0.055 m³/m³,略高于SMAP标称精度0.04 m³/m³,其他3项指标亦较为接近。寒冷和温带两种气候条件下,4种数据表现类似,并且ubRMSE值均在0.55—0.9 m³/m³之间,但温带气候条件下,整体R值略高。热带气候条件下4种产品表现均较差,ubRMSE值均在0.09 m³/m³以上,且相关系数均在0.25以下。

对不同格网尺度的SMAP数据而言,整体表现为9 km数据差异最小,36 km数据次之,1 km数据差异最大;但在极地气候条件下,36 km数据要略优于9 km数据。通过不同评价指标发现,在极地和干旱两种气候条件下,出现明显的低估绝对值(Bias_N)大于高估绝对值(Bias_P),相应的具有更小的ubRMSE值;而在差异情况略大的寒冷和温带气候条件下,低估偏差绝对值要小于高估偏差值。

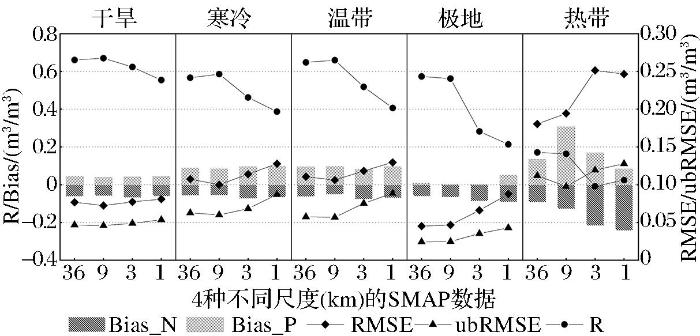

4.1.2 土壤性质

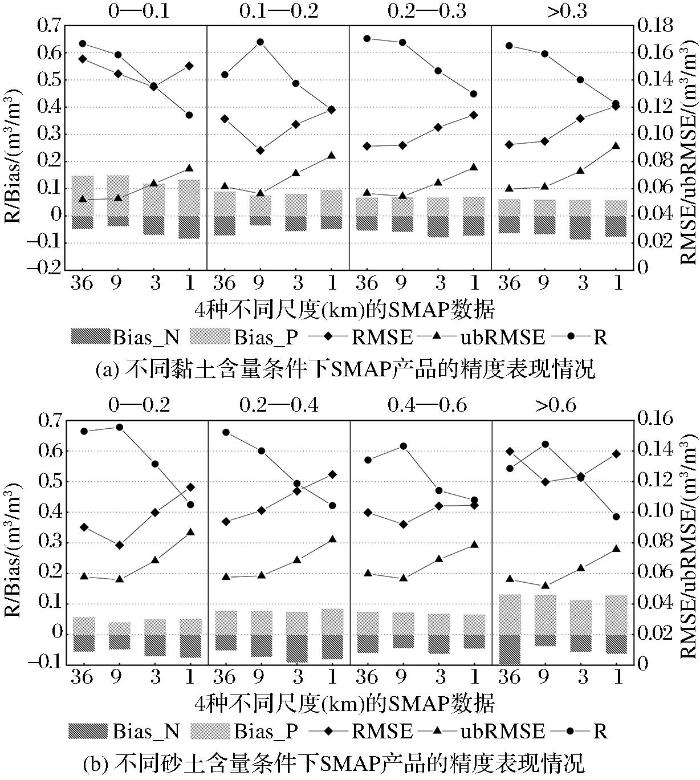

图5

图5

不同土壤性质条件下SMAP产品的精度表现情况

Fig.5

Accuracy performance of SMAP products under different soil properties

图6

图6

不同植被类型条件下SMAP产品的精度表现情况

Fig.6

Accuracy performance of SMAP products under different vegetation types

综合来看,在低黏土、高砂土含量的土壤性质条件下,4种尺度数据的RMSE值会有不同程度的增大,且Bias值会偏向高估。在各种土壤性质条件下, ubRMSE值的差别不大,36 km和9 km数据的ubRMSE值较为接近,均在0.05—0.062 m³/m³之间,3 km数据的ubRMSE值在0.06—0.075 m³/m³之间,1 km数据的ubRMSE值0.07—0.1 m³/m³之间; R值整体情况与ubRMSE值类似,4种数据整体表现为9 km数据差异最小,36 km略差但接近9 km数据,1 km数据最大。

4.1.3 植被类型

在不同植被类型条件下(图6),SMAP L2数据与ISMN实测数据的差异表现按由大到小的顺序可排列为:多树草原、森林、农田、草地、灌木、裸土。并且在裸土条件下,36、9和3 km数据的ubRMSE值均在0.04 m³/m³以下,符合SMAP的标称精度要求,1 km数据ubRMSE值为0.0435 m³/m³,略高于0.04 m³/m³;36 km和9 km数据的RMSE值和R值表现最好,1 km最差。在灌木和草地条件下,4种数据的RMSE,ubRMSE和R数值变化较小,并且灌木条件下的Bias值更加偏向低估。在农田条件下,4种尺度数据表现为9 km数据最好,36 km数据略差,1 km数据最差。多树草原和森林条件下,Bias绝对值和RMSE值均较大,ubRMSE值比其他植被条件下略大,但是在多树草原条件下,4种数据均有较高的相关系数R值。4种尺度的SMAP L2数据的整体差异情况为9 km最小,并且与36 km数据较为接近,1 km数据差异最大,与不同气候条件和土壤性质条件下的情况类似。

需要注意的是,植被类型为裸土的5个站点中,4个站点为NGARI站网的站点。这4个站点相对应的L2_SM_SP反演数据量和实际参与计算的数据量都大大低于平均水平;并且在实验过程中发现,该4个站点的L2_SM_SP土壤水分数据变化较小,如SQ08站点,绝大部分的3 km和1 km SMAP土壤水分数据值均为0.02m³/m³。虽然从Bias、RMSE和ubRMSE值来看,该植被类型情况下L2_SM_SP产品精度优于其他植被情况,但相关性R表现出了异常。基于这些原因,本研究认为关于裸土植被条件的研究,由于参考站点选择的问题,存在一定的局限性。

4.2 动态条件的影响

研究以ISMN实测土壤水分反映土壤水分变化情况、以植被光学厚度反映地面植被的稠密稀疏情况,以地表温度反映地表实时温度情况。在3种不同动态条件下,探究SMAP L2不同尺度土壤水分数据差异随动态条件的变化特征。未显示的RMSE与ubRMSE在变化上具有很强的相似性。

4.2.1 土壤水分

土壤水分变化区间为0—0.6 m³/m³,以0.04 m³/m³为步长划分为15个区间,SMAP L2土壤水分数据差异随土壤水分变化的情况如图7所示。4种数据整体变化情况类似,且36 km和9 km数据较为接近,3 km和1 km数据较为接近。

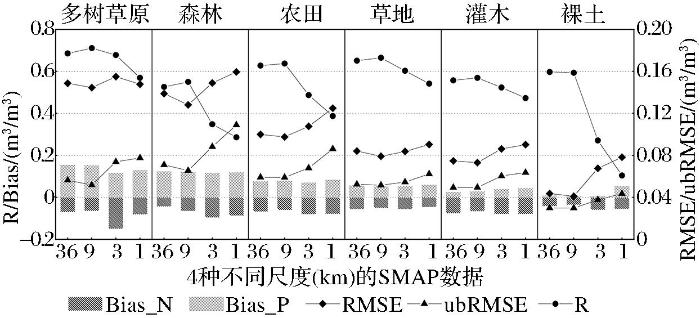

图7

图7

SMAP L2与ISMN土壤水分差异随土壤水分的变化情况

Fig.7

Variation of soil moisture difference between SMAP L2 and ISMN with soil moisture

随着土壤水分的增大,4种数据的Bias值均在土壤水分为0.24 m³/m³附近开始由正转负;并且当土壤水分值小于0.4 m³/m³时,Bias值是逐渐变小的趋势,大于0.4 m³/m³时,Bias的绝对值迅速变大。4种数据的ubRMSE值在土壤水分值为0.24—0.28 m³/m³时最为接近,介于0.102—0.111 m³/m³之间;当土壤水分值小于0.4 m³/m³时,ubRMSE变化幅度较小,整体介于0.09—0.14 m³/m³之间,当土壤水分值大于0.4m³/m³时,ubRMSE值出现较大变化,平均变化幅度大于0.1 m³/m³。土壤水分值的变化并未通过相关性R体现出来,4种数据的R值最大仅为0.232,当土壤水分值在为0.48—0.52 m³/m³和0.56—0.60 m³/m³时,9 km数据的相关性R分别为-0.379和0.232,其他的相关性R均介于-0.2—0.2之间。

4.2.2 植被光学厚度

表5 各种植被类型对应的植被光学厚度范围

Table 5

| 最小值 | 最大值 | |

|---|---|---|

| 多树草原 | 0.271 | 0.663 |

| 森林 | 0.376 | 1.181 |

| 农田 | 0.092 | 0.671 |

| 草地 | 0.016 | 0.388 |

| 灌木 | 0.012 | 0.213 |

| 裸土 | 0 | 0.163 |

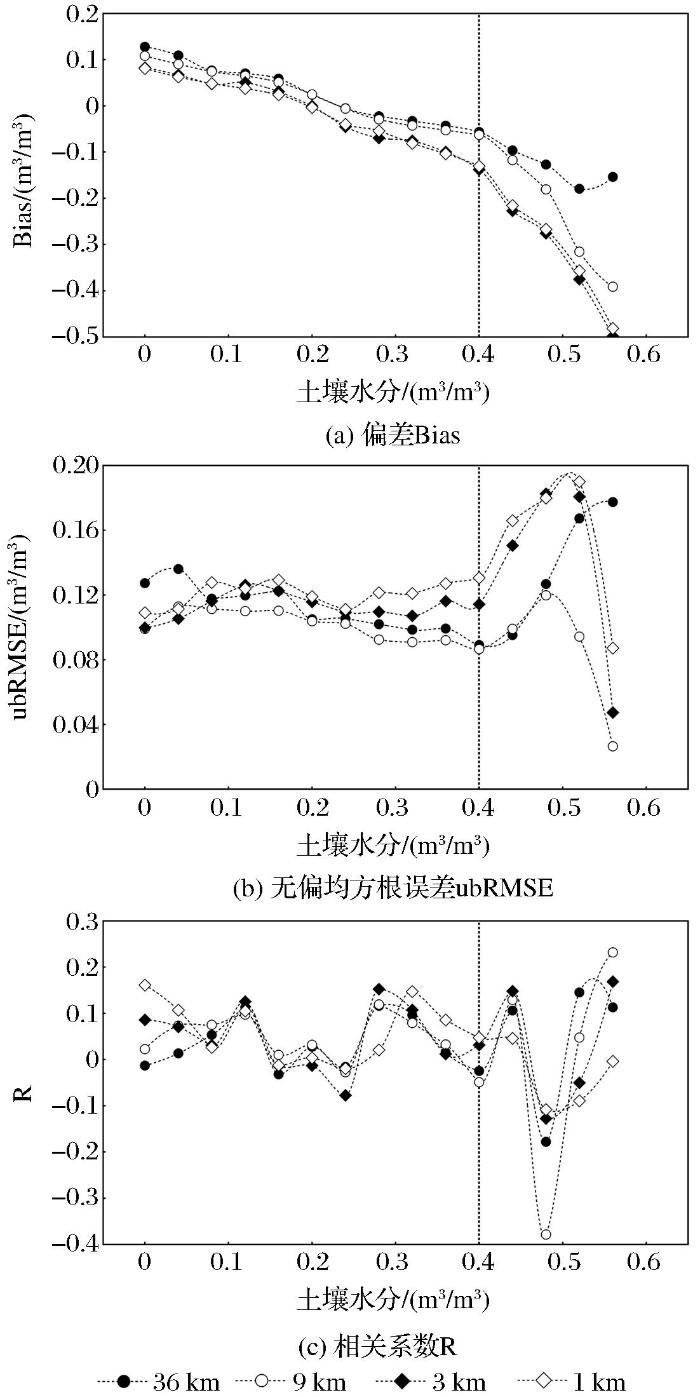

图8

图8

SMAP L2与ISMN土壤水分差异随植被光学厚度变化情况

Fig.8

Variation of soil moisture difference between SMAP L2 and ISMN with vegetation optical depth

结合表5,当植被光学厚度为0—0.24时,植被类型为农田、草地、灌木和裸土,均为低矮植被,此时4种数据的Bias值介于-0.036—0.07 m³/m³之间;ubRMSE值在0.07—0.114 m³/m³之间;R值介于0.408—0.697之间,变化幅度小且较为稳定。植被光学厚度为0.24—0.72时,植被类型为多树草原、森林、农田和草地,此时36 km和9 km数据的Bias值为逐渐增大的变化趋势,4种数据的Bias值整体变化范围介于-0.094—0.101 m³/m³之间;ubRMSE值整体介于0.107—0.165 m³/m³之间,整体变化较为平稳;36 km和9 km数据的R值表现为逐渐减小的过程,3 km和1 km数据的R值变化幅度较大。当植被光学厚度为0.72—1.12时,植被类型仅有森林,4种数据的Bias值处于一个较大的变化区间内;3 km和1 km数据的ubRSME值变化幅度较大,为0.153—0.234 m³/m³;R值与上一植被光学厚度范围的R值情况类似。

4.2.3 地表温度

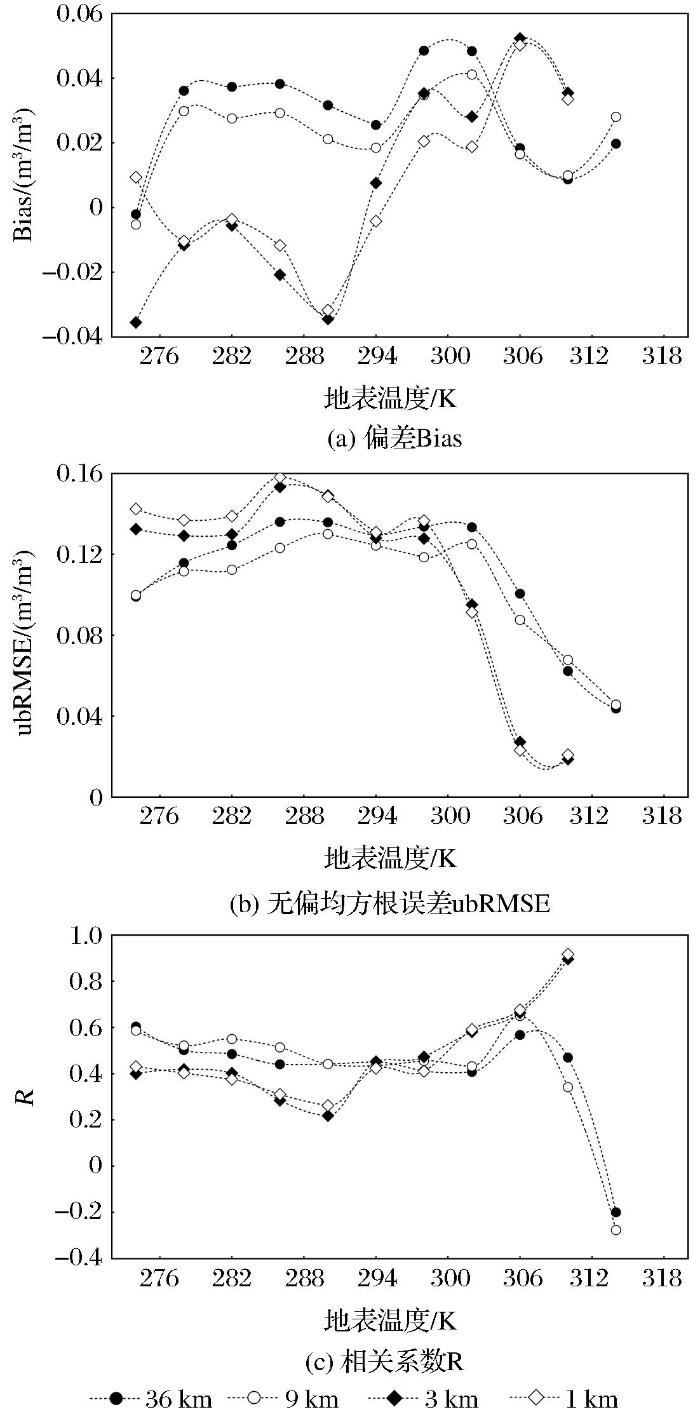

地表温度变化区间274—318 K,以4K为步长划分为11个区间,SMAP L2土壤水分数据差异随地表温度变化的情况如图9所示。36 km和9 km数据的差异情况较为接近,3 km和1 km数据的差异情况较为接近。

图9

图9

SMAP L2与ISMN土壤水分差异随地表温度的变化情况

Fig.9

Variation of soil moisture difference between SMAP L2 and ISMN with land surface temperature

除第一个温度范围(274—278 K),36 km和9 km数据的Bias均大于0,并且整体介于-0.05—0.048 m³/m³之间,变化稳定;3 km和1 km数据的Bias在地表温度为274—294 K时,均小于0,温度大于298K时均大于0,变化范围为-0.34—0.052 m³/m³。4种数据的ubRMSE值在地表温度小于302 K时,介于0.099—0.158 m³/m³之间;当地表温度大于302 K时,均表现为逐渐减小的变化趋势。除最后两个温度区间外,4种数据的R值整体较为稳定,其中36 km和9 km数据的R值变化范围为0.040 7—0.605,3 km和1 km数据的R值变化范围为0.218—0.676。

4.3 讨论

针对不同格网尺度的SMAP L2土壤水分数据,36 km和9 km数据与ISMN实测数据的差异最小,且大多数情况下9 km数据的差异要略小于36 km数据;3 km和1 km数据与ISMN实测数据的差异较大,且1 km数据的差异始终最大。在被动微波土壤水分数据中,36 km数据和9 km数据的尺度虽有较大不同,但二者差异情况类似,并且在大部分情况下9 km数据的差异要小于36 km数据,这可能是由于36 km数据放大了空间不匹配的影响,并且在一定程度上证实了将Backus-Gilbert插值算法应用于SMAP数据降尺度中的可靠性。但在主被动微波土壤水分数据中,3 km和1 km数据的格网尺度相较于被动微波数据虽有较大提高,但数据差异始终较大;研究认为主被动土壤水分数据的差异情况,其中一部分原因是由于两颗卫星的时间差造成的;另一部分是由于主被动信号(C波段和L波段)穿透深度的差异,以及在主被动降尺度过程中,算法中假设的主动雷达与被动亮温之间存在的线性关系在某些情况下(如裸土区、植被密集区、地形复杂区和土壤水分动态性低的区域等)不成立造成的[52]。

针对不同的动态条件,研究认为植被光学厚度对SMAP土壤水分数据的影响最大,其次为土壤水分,地表温度影响最小;并且植被光学厚度的主要受植被类型类型的影响。植被光学厚度的影响较为全面,随着植被光学厚度的增大,Bias和ubRMSE表现为逐渐增大的趋势,相关系数R表现为逐渐减小的趋势,并且植被光学厚度越大,各项差异分析指标的变化更为复杂。土壤水分的影响主要表现在Bias值上,即越干燥的情况下越偏向高估,越湿润的情况下越偏向低估。地表温度的影响主要表现在大于300 K时。

研究中36 km和9 km空间尺度的数据来自被动微波反演,3 km和1 km数据来自主被动微波结合反演;相比于被动微波数据,主被动结合数据虽在分辨率上有较大的提升,但其土壤水分性能大打折扣,SMAP卫星的主被动结合反演算法仍有较大的改进空间。

5 结 论

研究以ISMN地面实测土壤水分为对比参照,针对不同空间尺度的SMAP L2土壤水分数据,以气候类型、土壤性质和植被类型等环境因子作为静态条件,以土壤水分、植被光学厚度和地表温度等参量作为动态条件,系统研究了SMAP L2多尺度土壤水分数据的数值特征,研究发现:

(1)SMAP L2_SM_P(36 km)和L2_SM_P_E(9 km)土壤水分数据和ISMN实测数据的差异最小,而L2_SM_SP(3 km和1 km)土壤水分数据与实测数据差异较大,初步可认为SMAP被动微波土壤水分数据的精度优于主被动数据。

(2)在静态条件控制下,土壤性质背景下SMAP L2土壤水分数据与实测数据的差异最小,植被类型背景下的差异最大,且气候类型背景下的差异特征与植被类型背景下有一定关联。

(3)在动态条件控制下,植被光学厚度在各项差异分析指标上均表现显著影响,土壤水分背景的影响主要表现在高低偏差(Bias)上,较高的地表温度会影响SMAP数据的ubRMSE。

ISMN实测数据均大部分来自于稀疏站网,点、面数据在空间上的代表性差异对数据对比的可靠性有一定的影响。尽管本文选用的实测数据涉及多样的静态和动态背景条件,仍难以避免这种空间尺度差异问题。

参考文献

New development and future prospect of L-band passive microwave retrieval of soil moisture

[J].

被动微波反演土壤水分的L波段新发展及未来展望

[J].

Changes in tempera-ture-moisture covariance could increase soil carbon loss

[J].

Large influence of soil moisture on long-term terrestrial carbon uptake

[J].

The impact of climatic factors on CО2 Emissions from soils of Middle-Taiga forests in Central Siberia: Emission as a function of soil temperature and moisture

[J].

Soil moisture-atmosphere feedback dominates land carbon uptake variability

[J].

Soil organic carbon cycling in response to simulated soil moisture variation under field conditions

[J].

Moisture modulates soil reservoirs of active DNA and RNA viruses

[J].

Regions of strong coupling between soil moisture and precipitation

[J].

Frequency of Sahelian storm initiation enhanced over mesoscale soil-moisture patterns

[J].

Reconciling spatial and temporal soil moisture effects on afternoon rainfall

[J].

Effects of climate warming on photosynthesis in boreal tree species depend on soil moisture

[J].

Combined influence of soil moisture and atmospheric evaporative demand is important for accurately predicting US maize yields

[J].

Stronger temperature-moisture couplings exacerbate the impact of climate warming on global crop yields

[J].

Observational evidence for soil-moisture impact on hot extremes in southeastern Europe

[J].

Summer high temperature extremes over Northeastern China predicted by spring soil moisture

[J].

Role of sea surface temperature and soil-moisture feedback in the 1998 Oklahoma-Texas drought

[J].

Soil moisture dominates dryness stress on ecosystem production globally

[J].

Soil moisture-atmosphere feedbacks mitigate declining water availability in drylands

[J].

Aridity-driven shift in biodiversity-soil multifunctionality relationships

[J].

The Soil Moisture Active Passive (SMAP) mission

[J].

EASE-Grid 2.0:Incremental but significantimprovements for Earth-Gridded data Sets

[J].

SMAP L2 Radiometer Half-Orbit 36 km EASE-Grid soil moisture, Version7

[DS/OL].

SMAP Enhanced L2 Radiometer Half-Orbit 9 km EASE-Grid Soil Moisture, Version 4

[DS/OL].

SMAP/Sentinel-1 L2 Radiometer/Radar 30-Second Scene 3 km EASE-Grid Soil Moisture, Version 3

[DS/OL].

SMAP L4 Global 3-hourly 9 km EASE-Grid Surface and Root Zone Soil Moisture Analysis Update, Version 5

[DS/OL].

Assessment of the SMAP passive soil moisture product

[J].

Soil moisture retrieval from SMAP: A validation and error analysis study using ground-based observations over the little Washita Watershed

[J].

Development and assessment of the SMAP enhanced passive soil moisture product

[J].

The SMAP and copernicus Sentinel-1A/B microwave active-passive high resolution surface soil moisture product

[J].

A preliminary evaluation of the SMAP radiometer soil moisture product over united states and europe using ground-based measurements

[J].

The Evaluation of SMAP enhanced soil moisture products using high-resolution model simulations and in-situ observations on the Tibetan Plateau

[J].

Evaluation of SMAP L2/L3 passive soil moisture products using in-situ data from a dense observation network over agricultural area in Northeast China

[C]∥

A domprehensive validation of the SMAP enhanced level-3 soil moisture product using ground measurements over varied climates and landscapes

[J].

Evaluation of SMAP level 2, 3, and 4 soil moisture datasets over the great lakes region

[J].

Evaluating soil moisture retrievals from ESA’s SMOS and NASA’s SMAP brightness temperature datasets

[J].

Comparison of soil moisture retrieval algorithms based on the synergy between SMAP and SMOS-IC

[J].

Time-variant error characterization of SMAP and ASCAT soil moisture using triple collocation analysis

[J].

A comparative study of the SMAP passive soil moisture product with existing satellite-based soil moisture products

[J].

Global-Scale evaluation of SMAP, SMOS and ASCAT soil moisture products using triple Collocation

[J].

Global-scale assessment and combination of SMAP with ASCAT (Active) and AMSR2 (Passive) soil moisture products

[J].

Evaluation of SMOS, SMAP, ASCAT and Sentinel-1 soil moisture products at sites in Southwestern France

[J].

Soil moisture mapping from satellites: An intercomparison of SMAP, SMOS, FY3B, AMSR2, and ESA CCI over two dense network regions at different spatial scales

[J].

Assessment and inter-comparison of recently developed/reprocessed microwave satellite soil moisture products using ISMN ground-based measurements

[J].

Satellite surface soil moisture from SMAP, SMOS, AMSR2 and ESA CCI: A comprehensive assessment using global ground-based observations

[J].

Assessment and error analysis of satellite soil moisture products over the third pole

[J].

The international soil moisture network: A data hosting facility for global in situ soil moisture measurements

[J].

Global automated quality control of in-situ soil moisture data from the international soil moisture network

[J].

A Simple parameterization of the L-band microwave emission from rough agricultural soils

[J].

Updated world map of the Ko¨ppen-Geiger climate classification

[J].

MODIS collection 5 global land cover: Algorithm refinements and characterization of new datasets

[J].

Soil moisture retrievals using L-band radiometry from variable angular ground-based and airborne observations

[J].

On the relationship between radar backscatter and radiometer brightness temperature from SMAP

[J].

Retrievals of soil moisture and vegetation optical depth using a multi-channel collaborative algorithm

[J].

A new SMAP soil moisture and vegetation optical depth product (SMAP-IB): Algorithm, assessment and inter-comparison

[J].

Validation of SMAP soil moisture products using ground-based observations for the paddy dominated tropical region of India

[J].